中学校の体育祭における全員リレー必勝法

この記事は、下の動画「体育祭における全員リレー必勝法」

を記事にしたものです。何か作業しながら動画を見たり聞いたりした方が都合がいいという方は動画をご覧ください。ご自分で記事を読んだ方が早いという方はこのまま記事をお読みください。よろしくお願いします。

今回は、「体育祭における全員リレー必勝法」について紹介します。ネットで検索すると関連する記事がたくさん出てくると思いますが、それらとは全く異なります。実際に中学校の現場で実践し、多数の先輩方からアドバイスをいただき、結果を残してきた、「極意」とでもいうべきものです。根拠も載せておりますのでぜひ最後までお読みください。

ところで、体育祭はいつ行っていますか?私が子どもの頃は秋に行っていました。「スポーツの日」も秋ですしね。最近は、春から夏にかけて、クラス替えをして最初の大きな行事として行う学校もあるみたいですね。確かに最近の秋って「秋」って感じがほとんどせずに過ぎていきますよね。果たしてどの時期に行うのが適切なんでしょうか。ご意見のある方はぜひコメントお願いします。

すみません、余談でした。本題に入ります。

リレーといえば、日本人であれば体育の時間にほぼ間違いなく経験すると思います。子どももリレーは大好きで、クラスレクで「何がしたい?」と聞くといくつかの意見の中にほぼ間違いなく「リレー」が入ってきます。そんなに好きか。。。しかしその「必勝法」を問われるとなかなか難しく、身近であるにも関わらず、よくわからなかったり答えられなかったりする人がほとんどだと思います。

「リレーで勝つために何が必要か?」と問われたら、何と答えますか?

バトンパスでしょうか?確かに、2016年のリオデジャネイロ五輪で男子陸上400メートルリレーにおいて日本チームが銀メダルを取れたのはバトンパスが大きな要因らしいですね。

戦略でしょうか?例えば、速い生徒と遅い生徒を交互に並べて、速い生徒がテイクオーバーゾーンの分長く走る戦略は、生徒からもよく出てきますよね。

走順でしょうか。はい、実は中学生の体育祭における全員リレーでは、これが最も大切なんです。生徒を正しい順番に並べてはじめて、バトンパスや戦略が生きてきます。では、どんな順番に並べるのが正しいのか、正解は。。。

速い順

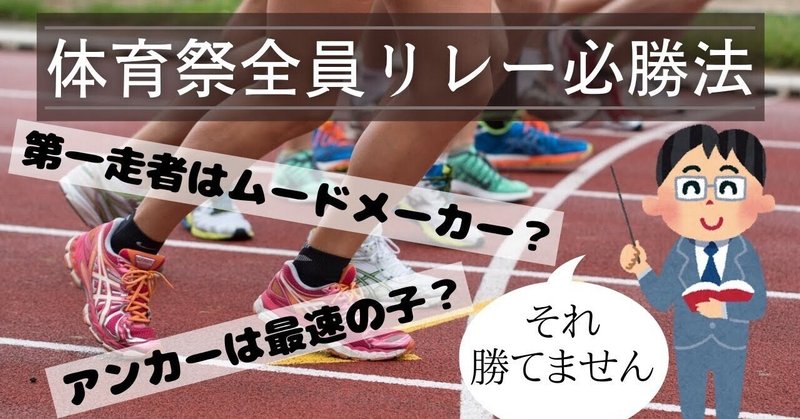

です。私もネットで「全員リレー 必勝法」とかって調べてみたことはもちろんありますが、「先頭はムードメーカー」だの「アンカーは最速の子」だのといった記述を見かけましたが、これらは中学校の体育祭においては機能しません。私が読んだ記事を書いた方も、記事を書いている以上リレーという競技には精通していると思いますが、おそらく中学校の体育祭という現場では指導したことないんだろうなという印象です。いろんな子どもがいるクラスでの全員リレーは、部活動や陸上チームのリレーとは全くの別物になります。

ここからは、「速い順」が優れている根拠を説明していきます。

早い段階で優位に立つ

先ほども紹介した世界陸上と体育祭のリレーでは大きく異なる点がいくつかありますが、そのうちの1つに「走るレーンがみんな一緒」ということが挙げられます。多分どこの学校も第一走者くらいはセパレートですが、「途中からレーンを無視して内側を走る」というルールになっていると思います。これにより、後ろに位置した生徒が自分の前の生徒を抜くのは非常に困難になります。あっさり抜くシーンをよく見かけますし大いに盛り上がりますが、あれは2人の間に走力差があればこそ可能なことで、走力が拮抗している2人の場合はもちろん、若干の走力差がある場合も、同じレーンを走っている以上まず抜けません。これを踏まえると、なるべく早い段階で先頭を走り、またそれをキープしなければならない、ということになります。大体どのクラスも、第一走者や第二走者くらいまでは速い生徒を配置しますが、それ以降も連続して前の方に速い生徒を配置することはまずありません。例え走力学年1位の生徒が自分のクラスにいなくても、速い順に並べてしまえばレースの序盤で先頭を走ることが可能になります。

2.バトンパスをスムーズに行うため

バトンパスにおいても、速い順にした方がメリットがあります。

前半でも紹介しましたが、よくある走順に「速い人と遅い人を交互に配置して、速い人がテイクオーバーゾーンの分長く走り、遅い人がテイクオーバーゾーンの分短く走り、これを繰り返す」というものがありますが、十中八九うまくいきません。

本来テイクオーバーゾーンを有効に利用する戦略は、バトンの渡し手と貰い手の走力が拮抗していればこその戦略です。上の図のように貰い手の走力が遅い場合、どう頑張っても渡し手は貰い手を追い越してしまいますし、逆に渡し手の走力が遅い場合、貰い手は一瞬抜かれてからスタートするくらいの方が貰いやすいなんてことも起こり得ます。

また、走るのが遅い生徒がなぜ遅いのかというと、運動が苦手だからに他なりません。そんな生徒に、他の生徒と異なる個別の指示を出しても対応できないのは必然です。「渡される時は〇〇ってして、渡す時は〇〇ってして」なんてのはまず無理です。

一方、走る順番を速い順にしてしまえば、全員が「自分より速い人から受け取って、自分より遅い人に渡す」ことになるので、バトンパスの練習はみんな同じようにできます(この場合、遅い順にしても同じことが言えます)。

3.遅い生徒のモチベーションを上げるため

学校の先生方は、自身が子どもの頃、体育祭で周囲を引っ張る側だったか周囲に引っ張られる側だったかというと、周囲を引っ張るリーダータイプの人が多かったと思います。もし周囲に引っ張られる側だったという方でも、「みんなのために頑張って走ろう」という前向きな気持ちでリレーに臨んでいたのではないでしょうか。しかし本当に運動が苦手な生徒はどう思っているでしょうか。私は運動が得意な方だったので想像するしかありませんが、とある先輩にこんなことを言われました。

足が遅い生徒は、リレーで先頭を走ることは滅多にない。むしろ抜かれてしまうことの方が多い。そんな生徒にとって、リレーで先頭を走るのは大変名誉なこと。いつも以上に頑張って走るんだよ。

なるほどなぁと。遅くても全力で走るのが当然だろと思っていましたが、そうではないのかもしれないと、恥ずかしながらこの時初めて気がつきました。遅い生徒の配置は適当で、速い生徒をどう配置するかばかり考えてたことを猛省しました。遅い生徒にとっては全員リレーは消化試合のようなもので、とにかく自分が恥をかかないように、それでいてクラスにも迷惑をかけないように、何てことを考えているかもしれないので、そんな生徒のモチベーションを引き出してあげられれば、本来のパフォーマンスを発揮できるはずです。その可能性を秘めているのがこの「速い順」という並べ方です。

4.コーナートップの混雑回避のため

世界陸上をはじめとした陸上の公式の大会と比べ学校の体育祭のリレーでは、次の走者の位置が目まぐるしく変わりますが、運動の苦手な生徒はこれに対応できません。担当の先生がテイクオーバーゾン付近で「内側から◯組!◯組!◯組!◯組!」と叫びます。この順番は走者がコーナーにさしかかった時の順番で決まるわけですが、これが「コーナートップ」です。そして運動の苦手な生徒は、なぜこの順番になるのか判断できず、とりあえず言われた通りに並ぶのが精一杯で、バトンパスの練習の成果を発揮できるような精神状態でないことが多いです。その結果、バトンパスがうまくいかなくなります。しかし速い順にしてしまえば、少なくとも前半は独走状態です。そうなると必ず一番内側を走れるため、コーナートップの混雑も起きないので混乱せず落ち着いて自分の順番を待つことできます。その結果、練習してきたバトンパスの成果を発揮できる精神状態になります。

以上が、体育祭の全員リレーにおいて、「速い順」が最良の戦略である理由です。私はこの「速い順」を取り入れてから、全員リレーで負けたことがありません。というのも、実は毎回この作戦をとっているわけではありません。こちらから「これが必勝法だからこれでいくぞ!」というのは、生徒のためにならない気がしています。生徒に「何かいい作戦ないですか?」と求められたときに初めて作戦を説明し、かつ生徒が納得した時のみ、この作戦でいきます。なので数年に一度しか発動しない作戦ですが、発動さえすれば負けなしです。すごすぎです。

ただこの作戦にも穴というか、お読みになっている皆さんもお気づきだと思いますが、心配される点があります。それは、

一度抜かれると逆転は絶望的

ということです。それは間違いありません。しかし、今まで抜かれたことはありません。抜かれたら逆転できないですからね。基本的にはぶっちぎりで勝ちます。ただ、もしかしたら抜かれるかもしれないので、そこは自己責任でお願いします。多分クラス分けのときにピッタリ均等に人数が分けられなかったり、欠席者や長欠者の関係で、どの学校もルール上足の速い生徒を2回走らせられるのではないでしょうか。その生徒をうまく配置しましょう。早い段階に配置して作戦をより強固にするもよし、中盤に配置して差を詰められ始めたところでまた突き放すもよし、花形ポジションのアンカーに配置するもよし。生徒と相談して、不安を払拭できる位置に配置しましょう。想定される負け方としては、ぶっちぎりすぎて他のクラスに半周差、または一周差をつけてしまい、逆にバトンパスの混雑に巻き込まれる、ということは考えられます。

まぁいずれにしろスポーツですし、ましてや子どものやることですし、何が起きるかわかりませんのでそこは悪しからず。

今回は以上となります。ご納得いただけたらぜひ試してみてください。また試した結果どうだったかをコメントしていただけると嬉しいです。YouTubeチャンネルの方には作戦自体を評価して下さるコメントは多いものの、その結果どうだったかの冷静なコメントが少ないので、勝っても負けても冷静にコメントいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

では、最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?