“愛しい”と書いて“かなしい”と詠む。

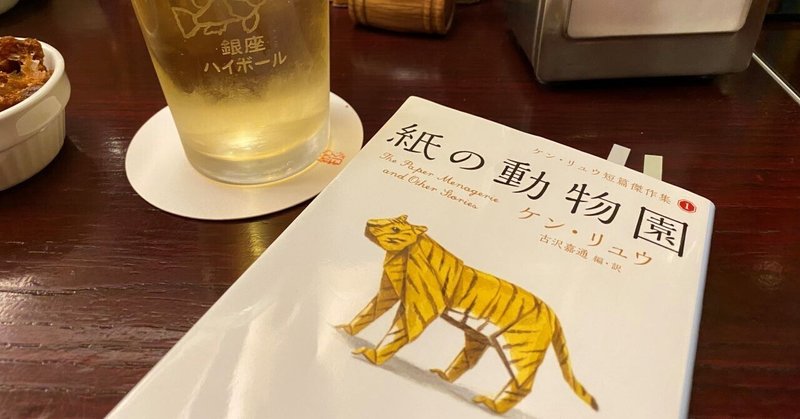

ケン・リュウの『紙の動物園』が文庫本になっていた。

日本オリジナル『紙の動物園』<新☆ハヤカワ・SF・シリーズ>に収録されていた15作を、「ケン・リュウ短編傑作集・①」とした『紙の動物園』に7作、「ケン・リュウ短編傑作集・②」の『もののあはれ』に8作を分冊し文庫化されている。

本屋徘徊の際に早川書房コーナーに並んでいた②の『もののあはれ』と⑤の『生まれ変わり』といっしょに購入したが、なぜか③、④は見当たらなかった。

数寄屋橋の地下にあるワインとチーズの専門店は、併設のカウンター席でサービス価格のワインを片手に拾い読みが楽しめる有難いスポット。

ワインとコンテを注文して、早速ページをめくる。

数年前、ポケットブック版の親本を図書館で借りて来て熟読した。2週間の貸出期間に何度も、何度も読み返した。

どれも読み応えがあったが、タイトルの「紙の動物園」に強く胸を打たれた。

中華人民共和国をルーツに持つ母とアメリカ合衆国で生まれた息子の物語。

母親は文化大革命によって親族も寄る辺もすべて失くし、アメリカへ渡った中国人の独身男性が利用する花嫁を選ぶためのカタログによって新しい家族を得ることになる。

花嫁カタログ...

世界には知らないことが多すぎる。

書き出しの場面、センスが好きだ。

ぐずる幼子のために母親は包装紙を折って紙の動物を作る。

そして風船のように息を吹き込んでやる。

夜中の台所でいのちを吹き込まれた紙の動物と戯れる幼い息子。

このひとときのために母は子を産み、子は日々を生きようとする。

それほど価値のある一瞬の記憶。

息子は移民二世として“自由”とレッテルの貼られたコミュニティーにコミットしていく。

一方、日常会話もままならない母親。

ひとは、知らず知らずのうちに最愛の存在を傷つけながら成長していく。

折り紙の虎の吠え声が、藍の月光に染まる窓を微かに振るわせた。

酒場を替えた。

銀座の外れ、駅なら新橋の方が近い古いビル。戦後日本の広告制作を担ったライトパブリシティがあった。若き日の和田誠、篠山紀信らが育っっていったビルは、いつ行っても懐かしい。

酒場の氷を使わないハイボールは、最後の一滴までハイボールだ。

スタンディング・スタイルの酒場の午後、宵の口にはまだちょっと早いひと時。

エントランスを抜けカウンターの端に陣取る。

ハイボールとホットドッグを頼み文庫を引っ張り出す。

谷川ゆにさんの著書『「あの世」と「この世」のあいだ』の中に、著者がフィールドワークする沖縄の島々のことだと思うが、

“南島には「愛し(かなし)」という、愛おしさと悲しさの混じったような語がありますが、誰かを思慕するときの幼子にも似た心もとなさは...”

ぼくの部屋は本を読むことを最優先した空間だ。

それでも、酒場の隅で、ひとりぽつんと読みたい本がある。

クローデルの『リンさんの小さな子ども』

ブラッドベリの「霧笛」

イシグロの『わたしを離さないで』

村田喜代子の『飛族』

そして、『紙の動物園』。

それぞれから、それぞれに違う“愛おしさと悲しさの混じったような”ものを感じるからだろうか。

母は九十歳を前にして亡くなった。

母は、今のぼくより六つも若く死んでしまった父が建てた家が大好きだった。

大学のボート部がエイトを漕ぐ湖を眺める夕暮れを愛していた。

紅葉にはまだ少し暇のある秋。

窓をすべて開け放した朝。

妹と家人とぼくの見守る前で、最後に大きく息をひとつついて旅立った。

十八で家を出て、何も顧みず好き勝手に、無責任に日々を過ごして来た。

家人のおかげでやっと定住したぼくに、母は時々遠慮気味に電話をくれた。

なんでもない、それでも伝えたいことや、話したいことがたくさんあっただろ。

折り紙の虎の裏に愛しくて、“かなしい”想いを綴った母親のように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?