2分で読む~気象予報とは~

気象予報とは気象現象を予測し、発表することであり天気図が必要不可欠なデータとなっているものである。

近年人工衛星打ち上げ技術が向上していることにより、可視画像・赤外画像・水蒸気画像という三種類の気象衛星画像での観測が可能となっている。

可視画像

可視画像 (visible image[4]) は、太陽光の可視光線域の反射強度に応じて濃淡を付した画像[1]。 雲や地表面によって反射された太陽光を観測した画像である。雨を伴うような発達した雲は厚みがあり、太陽光を強く反射するため白く写り、視覚的にわかりやすい画像である。夜間は太陽光の反射がないことから雲は可視画像に写らない[5]。

赤外画像

赤外画像 (infrared image[6]) は、地球表面や雲から射出された赤外放射の強さに応じて濃淡を付した画像。温かい表面は黒く、冷たい表面は白く表現される。「ひまわり8号」では観測中心波長10.4μmの画像をよく用いる[1]。 放射される赤外線の強さは雲の温度により変化する特性をもっており、温度の低い雲をより白く表現している。ごく低い雲や霧は、温度が高いため地表面や海面とほとんど同じ温度で灰色や黒色で表示され、地表面や海面と区別がほとんどできない[5]。温度の低い雲には、夏の夕立や集中豪雨をもたらす積乱雲のような厚い雲もあれば、晴れた日にはるか上空に薄く現れる巻雲のような雲もある。 このため、白く写っている雲が雨をもたらすとは限らない[5]。

水蒸気画像

水蒸気画像 (water vapor image[7]) は、大気中の水蒸気による吸収の大きい赤外波長帯を観測し、赤外線の強さに応じて濃淡を付した画像。対流圏中上層で水蒸気の多い領域は白く、少ない領域は黒く表現される。「ひまわり8号」では観測中心波長6.2μmの画像をよく用いる[1]。この波長帯の赤外線は、大気中に存在する水蒸気によく吸収されると同時に、その水蒸気からの放射が行われる特性をもっている。この特性を利用して、水蒸気画像では、雲がないところでも対流圏上・中層にあるごくわずかの水蒸気からの放射を観測することができる[5]。また、対流圏上・中層の水蒸気の多いところが白く、少ないところが黒く写るように処理を施し、上空の大気の湿り具合をわかりやすくしている。さらに、複数の画像を動画として見ることで、水蒸気の流れを介して上空の大気の流れを見ることができる[5]。

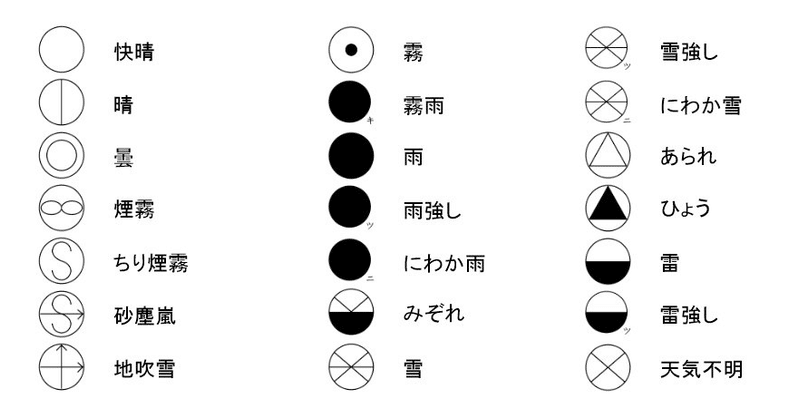

また、転記記号というものが存在している。

天気予報に使用される言葉に「やかましいわ」と言いたくなる表現方法がある。もう、お察しなのではないだろうか。

そう。「時々」「一時」「のち」という表現のことである。

「時々」・・・この表現には二パターンの意味がある。断続的なもの、継続的なものである。

曇り時々雨であるならば

断続的→予報期間の1/2未満で雨が断続的にふる

連続的→予報期間の1/4以上1/2未満で雨が降る

「一時」・・・晴れ一時曇りの場合、予報期間の1/4未満曇りであるということ

「のち」・・・晴れのち雨であるならば、予報期間の半分がはれ、もう半分が雨であるということ。

いかがであっただろうか。これであなたも毎日、起床→空を見る→気象予報を自分なりにしてみる

という思考回路ができそうな気がしてきたのではないだろうか。(この記事内容ではここまではできないが)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?