腓骨筋群のトレーニングの際に気をつけていること

先週からカーフレイズ中の足圧変化と長腓骨筋の活動状況を調べる実験をスタートしました。

歩行動作とカーフレイズにおける長腓骨筋の活動状況が似ているということから、例えば捻挫グセがあって歩くことに不安がある方や高齢者で転倒予防のために歩行を安定させたいという方にもアプローチがしやすくなるのかなという意図があります。

ただ、これは前々からセッションをしている中で思っていたことですが、そもそも拇趾球荷重でカーフレイズができる人が思いのほか少ないということ。壁に手をつけずに自立でのカーフレイズだと、さらに難しいんだなということです。

その改善のために長腓骨筋や短腓骨筋のセラバンドを使ったトレーニングを指導をすると、ある特徴を持っていることが多いと感じています。

それは、足首の回内動作の時に足指が反ってしまうこと。

歩行やカーフレイズでは地面を蹴るときに指先は反っていくものの、力としては地面を押す方向に力を入れています。力学的に解説すると内的トルクというやつです。

見た目では足趾は背屈されているものの、実際の筋活動としてはプッシュ方向に力を出すことで重心の移動を助けています。

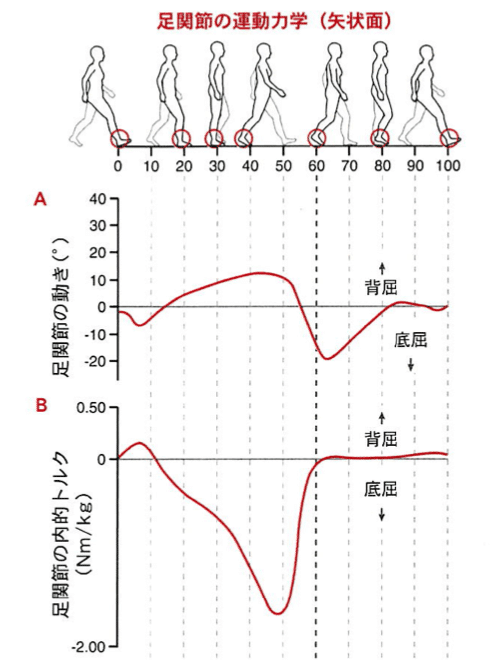

こちらは足関節の動きと内的トルクを示していますが、足趾でも同様な動きが行われています。

足趾の底屈トルクが働くことで、足指のバネの力が働いて効率よく地面を蹴ることができるようになります。逆に、底屈トルクが働かないとバネの力が働かないのでフニャッと曲がってしまうか、余計な力が必要になってくる可能性が高いです。

歩くときには接地から離地まで無駄なエネルギーを使わず効率よく進めるように、3つの回転軸が存在します。それぞれに支点を作ることでテコを利用した回転を生み出し、衝撃吸収や加速のコントロールを行っていると考えてください。

足趾の底屈トルクが必要になるのは、特に3番目のForefoot Rockerのタイミング。一般的には足趾の背屈可動域が制限されてくると歩行に影響が出ると言われています。これは確かにその通り。足趾の背屈可動域を改善するのはまずやりましょう。

タオルギャザーのように足部の内在筋のトレーニング。これも指先を使うために必要なトレーニングなのでやるようにします。

その上で、意外と指先は握れたり、背屈可動域があるのにカーフレイズが安定しないということもあります。そういった時は、足関節の底屈と足趾の底屈トルクを同時に出せるかをチェックするようにしています。

その筋肉が長拇趾屈筋と長趾屈筋。拇趾の末節骨から腓骨後部に付着する長拇趾屈筋と2〜5指の末節骨から脛骨後面に付着する長趾屈筋がまさにその役割を担っています。

こちらの筋電図を見れば分かるとおり、地面をプッシュする最終段階で活動量がピークを迎えています(小さい▲マークがピークの位置)。特に長拇趾屈筋は長腓骨筋の停止部の近くや、距骨の裏側を通っているので、足関節の動きにも大きく影響しています。

ということで腓骨筋群のトレーニングを指導するときは、指先が反らないように気をつけること。できればタオルか何かを握ったまま底屈+回内もしくは背屈+回内(前脛骨筋は極力使わないように)のトレーニングをしていくとカーフレイズや歩行の改善につながります。

いただいたサポートは実験や研究、その他勉強のために使わせていただきます!