性的消費と女の消費

タイツメーカーのATSUGIの広告が性的消費として炎上し、性的消費に関する議論がフェミニズム側で大きく進んでいるようです。ここにマスキュリズムとして少し反論しておきたいと思います。

女だから買えるモノ

私が考えるところでは、そもそも「性的消費」が起こるのは、このATSUGIのタイツにしてもそうですが、女性に向けてしか商売をしていないからではないでしょうか。

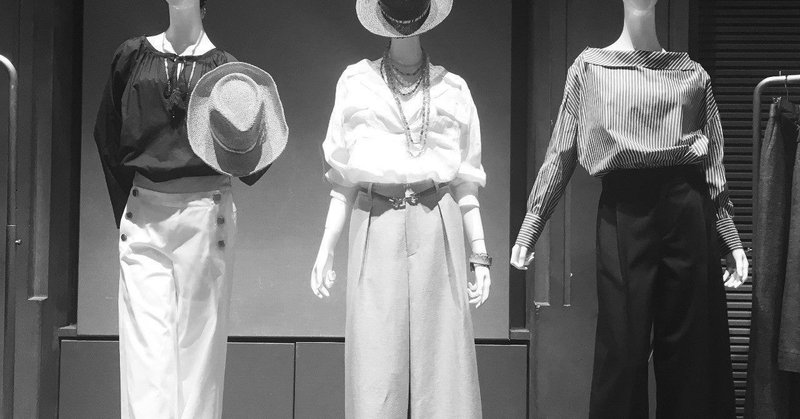

ブラウス・スカート・ワンピース・パンプス・様々なアクセサリーなど、女性のファッションは多種多様に富み、その性的な魅力を高めるのに資してきた一方、男性のファッションはどこまで行っても没個性的です。このようなファッションを男性にはさせなかったと言ったほうがいいかもしれません。

SuiTooなんて運動もありました。これは#KuTooのカウンターとして、「女性だけ私服が許されるのはおかしい」という立場からの抗議活動で、すぐイデオロギーに行き詰まり空中分解してしまいましたが、これもファッションの男女格差と無関係ではありません。

このあたりの話は、フェミニズム側の記事においても指摘されているようです。

そういう中で、男たちは女のファッションを外から眺めるしかなくなった、いわば「性的に消費する」ことになったのだと思います。

性的消費としてツイフェミによる炎上が起きている広告は、必ずしも男性向けのものだけではありません。むしろ女性に向けて作られた広告のほうが(私の知っている限りでは)圧倒的に多いです。その意味で、性的消費に抗議する女は女自身の首を絞めているとも言えます。件のATSUGIも売り上げが減少し、ついにリストラを始めることになったようです。もしこのままATSUGIが潰れてくれたのなら、マスキュリズムの立場としてこんなにメシウマなことはありません。

男女の消費格差とマスキュリズム

実は私は今、「男女間にある消費の格差」について調べていまして、その中で重要な指標となる統計「全国家計構造調査」(2019年から)および「全国消費実態調査」(2014年まで)を分析しているのですが、肝心の「令和元年全国家計構造調査」の結果公表が今年の11月以降となっていたものを、来年の2月以降に延期するという発表があったことを受け、それらの分析に代えて書いたものです。

男女の消費格差は、マスキュリズムにとって重要なイシューの一つであると言われています。それは、これまで引用してきた久米泰介氏が日経ビジネスに寄稿した記事にもわずかにですが記述があります。

また、女性は消費においても、極めて強い権力を持っている。これは経済力(収入)には必ずしも比例していない。特に日本においては、消費管理権は妻が持ち、夫はお小遣い制という家庭も存在する。少なくとも西洋社会よりはその数は多い。消費管理決定権を、稼ぐ者とは別の者が持っていた場合、本来の意味での経済力という権力は大部分が制限される。消費を支配する力を持つ(例えば視聴率によってCMスポンサーを動かし、テレビに影響を与える)マイノリティなどいない。

マトリアキーによる権力支配は、なぜか誰も考察しない。基本的に、西洋はどちらかといえば父系でファザコン社会なのだが、日本だけでなくアジアは母系社会、マザコンの国が多い。

そして、極めて奇妙なのは「日本は西洋社会よりも母系的、母系社会である」という言論が(引用者注:おそらく人文学系の)学者から常に出てきているのにも関わらず、フェミニズム側からは、日本は昔から「西洋と同じように」パトリアキーであり、男社会で女性は差別されてきた、という話に(引用者注:おそらく社会学系の学者によって)なっていることである。

少なくとも、西洋社会より母系の度合いが強いのならば、日本はマトリアキー的な権力が欧米よりは強いのであり、その社会において差別をされるのは男性側である。

実際、家庭の中で資産や消費の管理権を女性が持つパターンは、西洋社会より明らかに多い。夫の「お小遣い制」などはその象徴である。日本の夫婦のうちかなりの割合が「お小遣い制」をとっているならば、収入の男女差のみで男女の平等度を計るのは正確とは言えない。収入が権力に結びつくのは、収入を得る側が消費決定権を持つからだが、収入がそのまま妻に渡るのであれば、権力もそれに伴って移行することになる。女性が稼いだ場合は女性が管理し、男性が稼いだときはかなりの割合で女性にそのまま管理権が移るなら、トータルで見て消費権力は女性の方が強くなる。

これら記事の中で久米氏は明言していませんが、女性の購買力が大きいからこそ消費社会は(例えば女性専用車両やレディースデーなどの)女性を優遇する施策を打ち出す傾向が強いとマスキュリズムの間では考えられています。

このあたりの話に詳しい年配のブロガーがおりまして、彼(一応トランスジェンダーの活動家なのでこの呼称はふさわしくないと思いますが)によればそのような施策は70~80年代、つまり男女雇用機会均等法や男女共同参画基本法以前の時代から続けられてきたものである、すなわち男性に対する性差別として進められていることが示唆されています。

「性的消費」の裏にある羨望

ちなみに、これらの女に向けた消費喚起が強者男性によって企図されたものであり、言い換えればマクロ的視点での彼らによる「性的消費」が起きているという可能性については、先に挙げたブロガーの方も言及しています。

バブルの頃、私はテレビで、大学生の企画集団を特集しているのを見た。

その企画集団が、店をオープンするという経営者のもとへ行く。

その経営者は言うのだった。「若い女性が集まる店を企画してください」と。

しかし、その経営者はというと、中年の男性なのだ。

つまり、自分が客として来ないような店を希望しているわけである。

そのような人が典型的な「女性に迎合することを商売として富と名声を

築きつつある一握りの人」であると言えるだろう。

「若い女性が集まる」とは即ち「流行」を意味する。

若い女性が集まれば、マスメディアも話題にする。

きっと儲かるのだろう。

しかし、私は考えるのだ。「儲けてどうするのだろう?」と。

彼が儲けた金を使おうとしても、彼の入りたいと思った店が「女性専用」とか「女性優遇」を打ち出したら?

彼のやっていることはそういう自滅行為なのである。

目先の利益だけ追った結果、最終的に自分が損をしかねないのである。

ただし、世の中には、金儲け自体が目的となっていて、使うことまで考えない男性がいるらしい。

私は「金は使ってなんぼ」だと考えているので、理解できないが。

しかし、近年一般に「性的消費」と呼ばれている行動は、こういったものは基本指していないと考えられます。すでに女性向けの商業施策は女性により企画されたものも多くなり、性的消費として炎上した広告にさえあるような状況です(ATSUGIの件でも広告のイラストは女性イラストレーターによって描かれたものだそうですが)。さらに踏み込んだ意見では、それが草の根の人々から「性的消費のまなざしを受けている」という理屈になっているわけです。

ここまで述べてきたように、消費社会は長い間、女性の性的な魅力を誇示させるような商品展開と施策を進めてきた一方、男性に対するそれは進めてきませんでした。むしろ男性は性的な魅力を得てはいけない存在でありました。そういう立場にある我々から見れば、この性的消費のまなざしはむしろ羨望といえるものであります。

あるいは、我々は「性的消費することを強いられている」存在といえるかもしれません。これは男性の自己省察として言っているのではありません。それを強いているのはあなたたち女性たちなのです。だから、そこに我々は抗議しなければならないのです。