東京国立近代美術館に行ってきた

「美術館の春まつり」というイベントが気になってはじめて行った。

皇居のお堀の傍に立つ、眺めのいい美術館だった。

1階から4階まであってかなり広かったし、企画展と常設展の両方を見たので、全部を見て回るのに4時間くらいかかった。

週末だったので夜20時まで開いていたので助かった。

中平卓馬展

前情報なしで見たので、よくわからないままに見てしまった。

ただの写真ではなかった。

インスタレーション的な作品もあったし、その当時のことを考えると先進的なことをしていたのだろうと思う。それを当時体感できなかったのは悔しい。今見てもほんとうには体感することができない。

これは、1971年の再現展示を2017年に試みた際に制作されたプリント。

写真は、撮影時期とプリント時期はかなり離れていることもあるのだと知った。特に再現プリントとして昔の作品を改めて現像して、きれいな状態で見せることも可能なのだなぁ。

写真だけでなく、「一日一日ぼくが触れるすべてを写真に写し、その日のうちんい現像し、焼付け、その日のうちに会場に展示する」という行為すべてが作品であった。

表の部屋にこれと同じ、再現プリントも展示されていた。

出品作は照明を弱くした部屋に展示されていて、行ったり来たり見比べて、確かに同じ写真なのに、色褪せたり鮮やかに印刷されたりと、差異があることがわかった。当時の雰囲気により近いのがどちらなのかわからないけど、最初に見たとき違う写真が混ざっているのかと勘違いしてしまうほどに雰囲気が違っていた。

当時の展示指示書もあったが、この作品だけが異様な感じだった。配置図に番号が振ってあり1枚ずつ壁に並べているらしい。他は横に整頓して並べていたり、せいぜいそれくらいの指示があるだけだった。

所蔵作品展

4階に入ってすぐ「眺めのよい部屋」という案内が出ていた。

気になって入ると、ほんとうに眺めのよい部屋だった。

椅子に座ってゆっくり皇居のお堀と木々を見ることができる休憩スペースだった。なんかのインスタレーション的なものかと思って入ったので、ちょっと笑ってしまった。

特に1室は展示の仕方が凝っていて、よく知らない作品でも楽しんで見ることができた。

「美術館の春まつり」の作品の1つ。

壁一面くらいのおっきい絵でよかった。

反対側には桜の屏風が展示されていて、部屋の中央には畳が設置され、お花見ができるようになっていた。この木も、座って、見上げるような形で鑑賞できた。

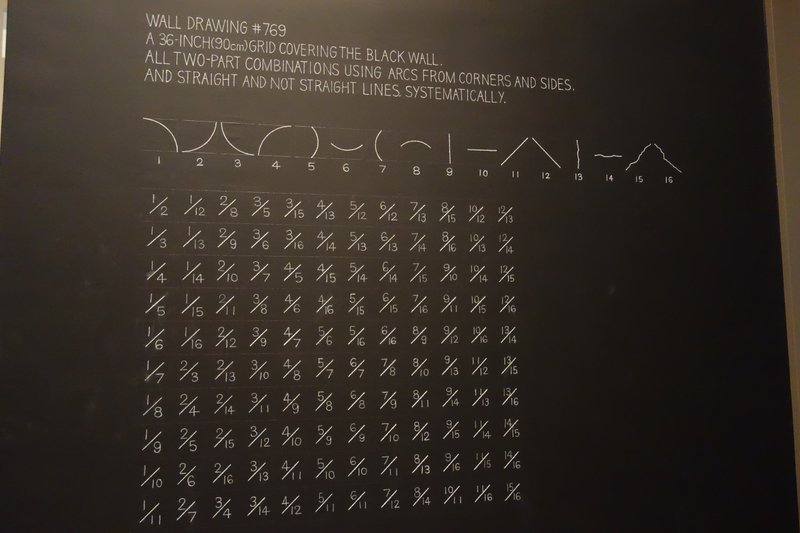

4階から3階の吹き抜けの小部屋一面の作品。

4階から降りるときにもすこし見ることができて、3階からだと下からすべてを見上げることができる。実際に描いているときの映像も見ることができた。形に合わせた型を作って、チョークで1つずつ線を引いていた。

黒い壁を覆う幅36インチ(90cm)のグリッド。角や辺から発する円弧、直線、非直線から二種類を体系的に使った組み合わせ全部。

10室では、染色家・芹沢銈介さんの作品が多数展示されており、その量に圧倒された。文字を図案化していたり、デザイン的な作品が多かった。

おわりに

全てを見終わったあと、このガラスに向かって立つ彫刻作品を見た。

夜だったこともあり反射が強い。

そばにテラスへ出るための出入り口があるので、外から見ることもできる。

最後にこれを見ることができてよかった。

ぜひ外からも見てほしいし、暗くなるまでいるなら最後に見てほしい。

近代ってどの時代?くらいの認識で見に行ったんだけど、いろんな作品を見て、とても満足できた。

現代アート的な作品も、古典的な作品もどちらも楽しむことができる。

所蔵作品展は数ヶ月ごとに展示替えがあるみたいなので、また行ってみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?