ICM戦略 -Preflop編-

0. このnoteの位置づけ

今回のnoteでは、ICM及びリスクプレミアムがPreflop戦略に与える影響についてGTO Wizardを使って考察していきたいと思います。

具体的には、200人参加の9maxトーナメント、Avg. 40bb/25bbで、UTG/HJ/BTNのオープンレンジがChip EVと$EVでどのように変わるかを比較します。またトーナメントの残りプレイヤーが減少し、リスクプレミアムが増加するのに伴いどのようにレンジが変化していくかを理解し、実戦への意味合いを考えていきたいと思います。

前回のnoteで、ICMの重要性と基本的な計算方法、リスクプレミアムが戦略に与える影響について、概要を学べました。今回のnoteから、より実戦で活用できる具体的な戦略に近づいていきたいと思います。

ICMの基礎についてまだ勉強したことない人は、まずこちらのnoteを読んでみてください。

1. 前提

1-1. トーナメントのプライズストラクチャ

前提となるプライズストラクチャは、GTO WizardのICM Solutionを使いますので、下記に添付した既定のものとなります。 上位15%がITMでプライズの傾斜も一般的なもので、1位, 2位, 3位がそれぞれプライズプールの約19%, 14%, 10%です。この設定は今のところ変更不可で、今後のアップデートでいろんなプライズストラクチャでSolutionを見れるようになるかもしれません。

1-2. リスクプレミアム

今回のnoteでは、トーナメントの残りプレイヤーの減少によるリスクプレミアムの増加がオープンレンジに与える影響に主眼を置いているため、全プレイヤーのスタックサイズは同じだと仮定して分析を行います。

今回、Preflopレンジの比較を行うのは、下記の条件です。

Chip EV以外の条件はすべて$EVです。

Chip EV: リスクプレミアムを考慮しない

50% left: トーナメントの残りプレイヤーがエントリー数の50%

37% left: トーナメントの残りプレイヤーがエントリー数の37%

25% left: トーナメントの残りプレイヤーがエントリー数の25%

Near Bubble: バブル付近 (残り20%~15%)。リスクプレミアムが非常に高い状態

$EVの分析対象を [50% left] 以降としているのは、Chip EVでプレーし続けた場合にトーナメントのEVが大きく下がるのが、トーナメントの残りプレイヤーがエントリー数の37%~50%だと言われているからです。

(詳細は、下記GTO Wizardのblogを参照)

各条件のリスクプレミアムは下記の通りです。上記のプライズストラクチャでは、トーナメントの序盤→中盤→後半 (バブル付近) で緩やかですが、指数関数的にリスクプレミアムが高まっていきます。

重要だから、改めて言いますが、リスクプレミアムが大きくなるほど、各プレイヤーがチップを獲得するメリットより、チップを失うデメリットが大きくなります!

2. ICM下でのPreflopレンジの仮説

個人的に分析を行う前にどのようなアウトプットが出そうか仮説を立てることが学習効率を高めるためにとても大事だと思っています。なので今回も簡単な仮説構築から始めます。理由は2つあって、1つ目は新しい情報が戦術に与える影響を自分で考える練習になり、仮説が違った時の理解度・定着度が高まること、2つ目がその仮説を効率的に検証できるような分析の設計をするので、不要な情報収集や分析プロセスを削減できるからです。

今回の仮説は以下の通りです。

リスクプレミアムの増加に伴い、チップを増やすメリットより減らすデメリットが大きくなるので、全員のオープンレンジが徐々にタイトになる?

一方で、全員が超タイトになるとスチールしやすくなるはず。ということはどこかで閾値を超えるとオープンレンジがワイドになる?

それでは、3章から実際に検証していきたいと思います。

3. [Avg. 40bb] ICM Preflop Range

3-1. 各ポジションのオープン頻度

前章で示した各条件でのAvg. 40bbにおけるUTG/HJ/BTNのオープン頻度を比較したのが以下の表です。NLHEのハンド数の組み合わせは全部で1,326コンボなので、頻度が1%減るとオフスートハンドが1つ減るイメージです。

※分析の都合上、表記のUTGは9maxのUTG+1, 8maxのUTGです。

3-2. オープン頻度の考察

上の表を特徴のかたまりごとに考えていきたいと思います。

①: $EVでリスクプレミアムを考慮したオープンレンジはChip EVのレンジよりかなりタイトになる。BTNだと4-5%頻度が下がる。

②: $EVだと残りプレイヤーが減少するに伴い、若干タイトになるがオープン頻度はほぼ変わらないので、残りプレイヤーが50%~25%ではタイト目にプレーするが、その間レンジを大きく変更する必要はない (構成も大きく変わらない)

③: 残りプレイヤーが15%~20%のバブル付近になるとリスクプレミアムが大幅に増加。一般的に、リスクプレミアムが増加すると分散が少ない戦略が採用される傾向にある。つまり、オープンに対しても全体的にCallが増え、3betが減ることからオープンレンジを僅かに広げてもOK

③: 一方で、全体的にCall頻度が増えるため、Avg. 40bbにおいては、理論的にはオープンスチールの頻度が高まるわけではない。(2つ目の仮説は間違ってた!😅)

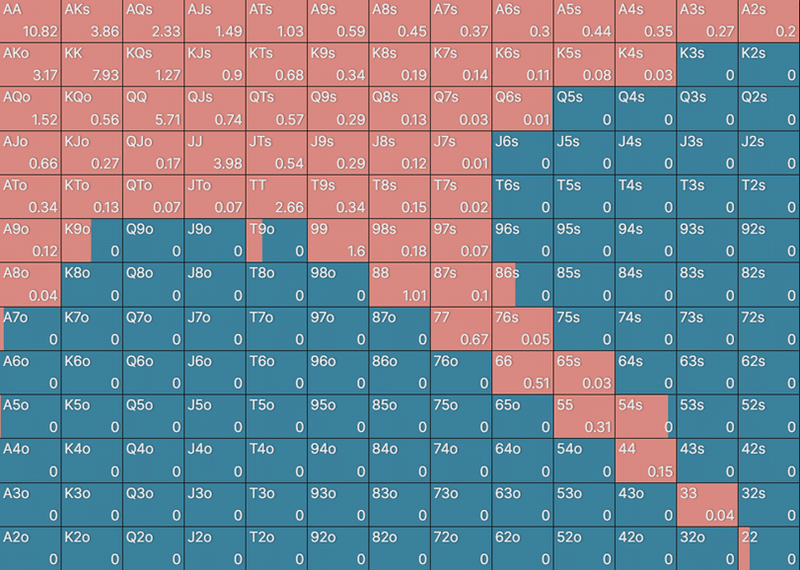

3-3. レンジ構成について

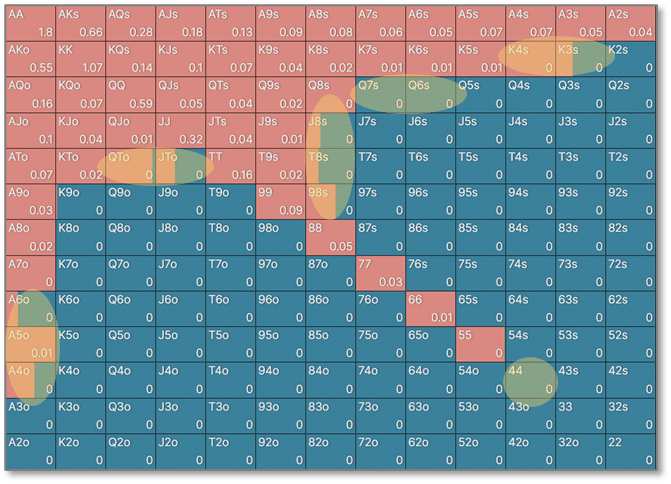

次にオープンレンジの構成を見ていきたいと思います。Avg. 40bbにおけるHJを具体例として [Chip EV] vs [$EV 37% left] のオープンレンジの比較を行います。Avg. 40bbだと、[Near Bubble] のレンジは、[$EV 37% left] のレンジとほぼ変わらないので今回は割愛します。

[Chip EV] vs [$EV 37% left] で、HJのオープン頻度を比較すると29.3%→27.0%なので、2.3%減少しています。つまり、[Chip EV] のレンジから計30コンボ (1,326コンボ×2.3%) が減少します。上のレンジ表で黄色のハイライトがリスクプレミアムを考慮すると変化するコンボです。変化として注目すべきは下記3点かと思います。

対戦相手の3betレンジ (A5o, K3s) をブロックしているハンドがオープンになる

スーコネ、ローポケなど投機的なハンドは、ポストフロップ以降の分散が大きく、対戦相手の弱いレンジをブロックしており価値が下がるのでFoldになる

[Chip EV] でオープンしていた+EVが僅かなハンド (Q6s,J7sなど) はリスクプレミアムを考慮すると$EVがマイナスなのでFoldになる

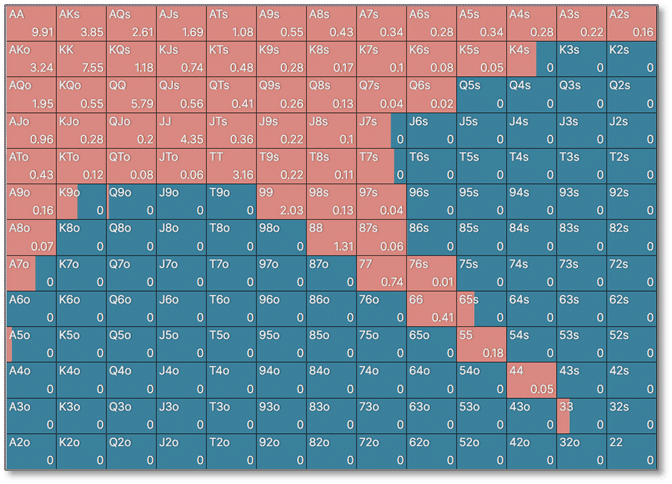

4. [Avg. 25bb] ICM Preflop Range

次に、スタックが小さい場合について考察していきます。バブル付近でAvg. 25bbは実戦でもよくあるシチュエーションかと思います。

4-1. 各ポジションのオープン頻度

前章と同様、Avg. 25bbにおけるUTG/HJ/BTNのオープン頻度を比較したのが以下の表です。全体の傾向は、Avg. 40bbと同じです。プレイヤーの減少によるリスクプレミアムの増加に伴い、全プレイヤーのオープンレンジがタイトになってます。

4-2. バブル付近でのレンジ構成の変化について

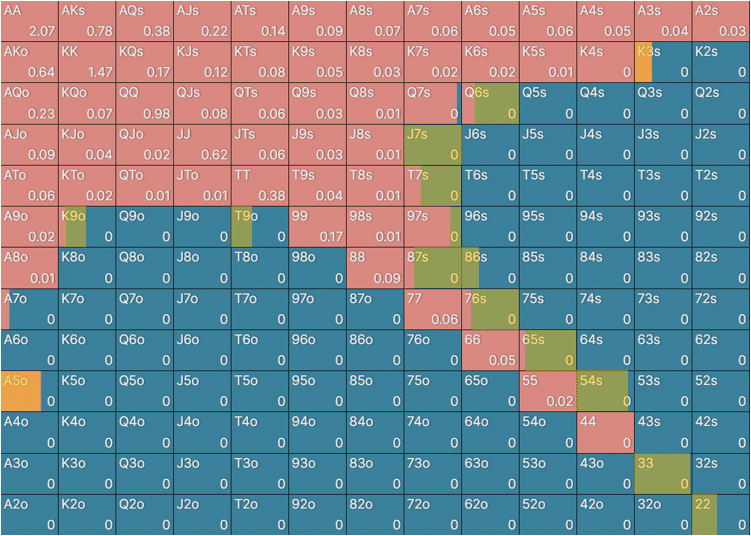

次にレンジ構成の変化を見ていきたいと思います。3章と同様、Avg. 25bbにおけるHJを具体例として[Chip EV] vs [$EV 37% left] vs [$EV Near Bubble] のオープンレンジの比較を行います。

まず、[Chip EV] → [$EV 37% left] のレンジ変化ついては、全体の傾向がAvg. 40bbのシチュエーションと同じのためスキップします。

この章では、[$EV 37% left]→[$EV Near Bubble]のレンジ変化に注目します。レンジの変化として一番気になるのが、Axo、Kxsのレンジが広がり、Qhi以下のコンボが削られていることです。これはHJオープンに対する対戦相手の戦略がリスクプレミアムの増加に伴い大きく変化するからです。この変化を理解するためにHJ 2bb オープンに対するBTN, BBのレンジ構成を見てきます

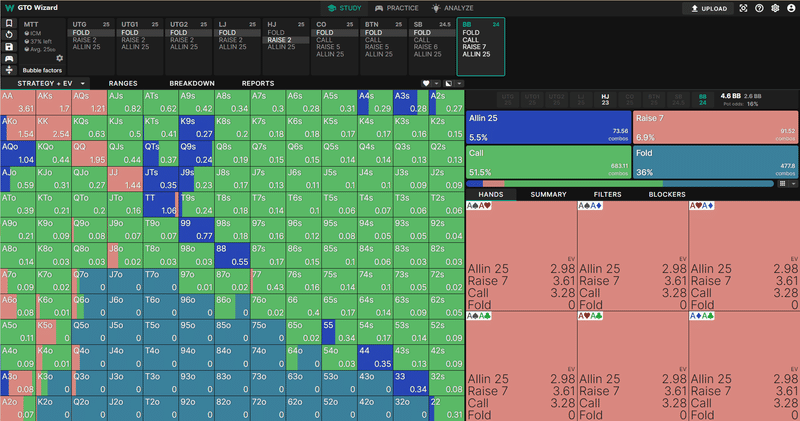

まずHJ 2bb オープンに対するBTNの戦略の変化を見てみます。

[$EV 37% left] → [$EV Near Bubble] におけるBTNの戦略で注目すべきは、下記の3点かと思います。

BTNのFold頻度が1.1%増加

BTNの3bet All-inレンジが存在し、このレンジに多くのAxsローキッカーが組み込まれている

BTNの2.5x 3betレンジは、ポケットペア (TT-88) がcallになり、代わりにAxo, Kxsが多く組み込まれている

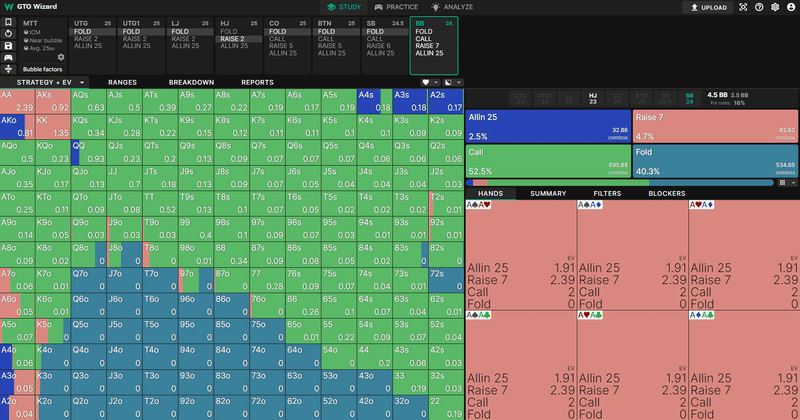

次に、HJ 2bb オープンに対するBBのディフェンスレンジを見ていきます。

[$EV 37% left] → [$EV Near Bubble] におけるBBのディフェンスレンジで注目すべきは、下記の3点かと思います。

BBのFold頻度が4.3% (36%→40.3%) も増加

BBのRaise頻度が5.2% (12.4%→7.2%) も減少

BBのRaiseレンジがAxローキッカーに集中

これらのBTN/BBのHJ 2bbオープンに対する戦略の変化を見ていくと、いかに新たにHJのオープンレンジに追加されたA6o, A4oが重要かが感覚的にわかるかと思います。具体的には、相手の3betレンジをブロックしていて、安全にFold頻度が上がっている相手のレンジからのスチールが狙えます。一方で、驚いたのは、BTN/BBのRaise頻度が下がり、Fold頻度が上がっているのにも関わらず、HJのオープンレンジは広がっていないことです。(もっと高頻度でスチールに行ってはだめなのか?) これは次回以降に持ち越しします。

5. まとめ

今回のnoteでは、ICM及びリスクプレミアムがPreflop戦略に与える影響についてGTO wizardを使って簡単な分析してみました。

実際これまで多くのトーナメントプレイヤーは、トーナメントの中盤以降に経験則に基づき、ローポケやスーコネが利益的でないとオープンレンジから外したり、チップを減らさないようにレンジ全体をタイトにしてきたと思います。そして今回の分析で、トーナメントの序盤→中盤→後半 (バブル付近) で具体的にどの程度オープンレンジを変化させるべきか (変化させる必要がないか) を理解してもらえたら嬉しいです。

今回のnoteを書いていて、個人的に特に気になったのが下記の2つです。

ICM下でリスクプレミアムの増加に伴い、各ポジションの3betレンジは具体的にどう変化するか。

ICM下で、BBのディフェンスレンジは具体的にどのように変化するか。(どのくらいタイトになる?)

これらは次回以降のnoteで考察してみたいと思います。

改めて、このような拙いnoteを最後まで読んでいただきありがとうございます。今回は、ほぼ全ての文章を自分の考えで書いているため、解釈が間違っている点もあるかと思います。もしご不明点や、修正点が思いついた方はぜひ教えていただけますと嬉しいです。これからもよろしくお願いします。

6. (参考) GTO wizardでのリスクプレミアムの表示方法

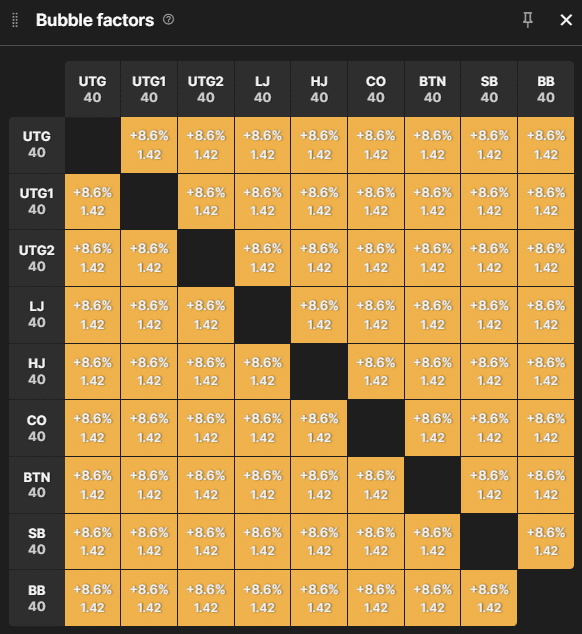

リスクプレミアムは最近GTO wizardに導入されました。MTTのICM Solutionで確認することができます。Solutionの条件設定のボックスの下にある [Bubble factor] のタブ (添付図の赤枠)をクリックするだけです。

[Bubble factor] のタブをクリックすると以下のマトリクスが出現します。

この表はテーブルにいる各プレイヤーが別のプレイヤーとHUする場合のリスクプレミアム (及びBubble factor) を示します。リスクプレミアムは、各正方形の上部にある%で、プレーヤーが別のプレイヤーに対してAll-inする場合の数値です。縦軸はAll-inの意志決定を行うプレイヤーを示し、横軸は対戦相手を示します。

今回のnoteではリスクプレミアムを指標として使用しますので、Bubble factorの説明はスキップします。気になる方は以下の記事を読んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?