『円安の波紋・外国人就労者からの視点⑤』

はじめに

今日は、私たちの外国人採用や外国人就労者支援事業に大きな影響を与えている円安傾向がまた、加速していることについて、書いていきたいと思います。

最近の円安は、日本銀行のマイナス金利政策の維持、政府・日銀の為替介入の不実施、米経済の底堅さ、そして日本の国内債券市場の動向など複数の要因によって引き起こされています。円は対ドルで151円台に達し、対ユーロでも160円台に達しており、これは約15年ぶりの円安・ユーロ高水準です。日本の長期金利の上昇も円安を加速させています。これらの要因を理解することで、今後の為替レートの動向を予測する手がかりとなるかもしれません。文章が長くなりますので、また連載させて頂きます。

1.円安の衝撃

円の対ドル為替レート2023年10月31日平均151円67銭

2023年10月31日のニューヨーク外国為替市場で、円は対ドルで下落し、一時1ドル=151円台に達しました。これは約1年ぶりの円安水準であり、前回の151円台は、2022年10月21日でした。

①日本銀行の金融政策

日本銀行は、短期金利のマイナス金利政策を維持することを決定しました。これが、円売りを促進し、円安を引き起こしています。

②政府・日銀の為替介入

10月には、政府と日本銀行が、円を買い支える為替介入を行わなかったことが明らかになり、これが円売りを安心させる要因となりました。

③米経済の状況

米国の7〜9月の雇用コスト指数が、市場予想を上回り、米経済の底堅さを示しました。これがドル買いを促進し、円安を加速させました。

④ 政府・日銀の対応

円は,、2022年10月21日に151円94銭まで、下落しましたが、その後、政府・日銀の大規模な円買い介入により上昇しました。

しかし、再び151円台に達したことで、政府・日銀の今後の対応が注目されています。

⑤ 対ユーロでの円安

円は対ユーロでも下落し、一時1ユーロ=160円台に達しました。これは約15年ぶりの円安・ユーロ高水準です。

⑥ 国内債券市場

長期金利の指標となる新発10年物国債利回りが上昇し、一時0.955%と2013年5月以来の高水準を付けました。これは日本銀行が金融緩和策の運用を柔軟化し、長期金利の上昇を容認したと受け止められたためです。

以上のポイントを踏まえると、最近の円安は日本銀行の金融政策、政府・日銀の為替介入の不実施、米経済の底堅さ、そして国内債券市場の動向など、複数の要因によって引き起こされていることがわかります。これらの要因がどのように絡み合って円安を引き起こしているのかを理解することで、今後の為替レートの動向を予測する手がかりとなるかもしれません。

2.私の立ち位置と円安状況が日本国内に及ぼす悪い影響

円安が日本国内に及ぼす悪い影響は多岐にわたります。どんな内容か?整理してみます。

① 輸入品の価格上昇

円安になると、外貨で取引される輸入品の価格が上昇します。これにより、石油や食品などの生活必需品をはじめとする多くの商品の価格が上がり、消費者の生活費が増加します。海外のへのドル決済する価格が上昇を続けています。

② エネルギーコストの増加

日本はエネルギー資源の大部分を輸入に頼っているため、円安が進むとエネルギーコストが増加します。これにより、電気やガスなどの公共料金が上昇し、企業の生産コストも増加します。

③企業の利益圧迫

輸入原材料に依存している企業は、円安によって原材料コストが増加し、利益が圧迫されます。また、国内で生産し海外に輸出している企業も、競争力を維持するために価格を引き下げる必要があるかもしれません。商品サービスの海外のへのドル決済する価格が上昇を続けています。

④インフレーションの懸念

円安が進むと、輸入品の価格上昇が総じて物価を押し上げる要因となり、インフレーションを引き起こす可能性があります。インフレーションが進むと、賃金の上昇が物価上昇に追いつかなくなり、実質賃金が低下します。

⑤ 国際的な信用低下

長期にわたる円安が続くと、日本経済の基盤が弱っているとの印象を与え、国際的な信用を低下させる可能性があります。これにより、外国からの投資が減少し、経済成長が妨げられるかもしれません。

⑥ 貿易赤字の拡大

円安は輸出を促進する一方で、輸入コストの増加も引き起こします。輸入コストの増加が輸出の増加を上回ると、貿易赤字が拡大する可能性があります。

これらの影響は、円安の進行度合いや持続期間、さらには政府や企業の対応策によって異なりますが、円安が進むと国内経済に様々な悪影響を及ぼす可能性があることは確かです。

また、現在の為替レートの変動は、歴史的な円安が、日本を選んでくれている外国人労働者たちにとっては、深刻な痛手となり、その生活や家族への影響は計り知れません。

その立場で、お伝えしたいと考えて書いています。

日本は、将来の日本の社会のためにより良いしくみを構築できるはずです。

~次回に続きます~

3.日本国に暮らす外国人生活者たち、就労者たちに及ぼしている悪い国際的な評価や経済的な悪化

円安が進行すると、日本に暮らす外国人生活者や就労者にも様々な影響が出ます。具体的な現象を挙げてみます。・・・・・・・

みなさま、お読みいただいて、本当にありがとうございます。

●2023年10月8日投稿

『円安の波紋・外国人就労者からの視点➂』

国内外の外国人就労者に影響を与える円安の状況とその背景について詳しく説明しています。

コロナ禍と円安の影響で、国内外の就労者の生活が困難になっています。円安は過去5年間で顕著で、特に外国人就労者にとっては、送金時の損失が大きく、家族の生計にも影響を与えています。

また、日本での生活コストの上昇も生活を圧迫しています。

為替と円安

為替は様々な経済要因によって変動し、円安は円の価値が他国通貨に対して低下することを指します。金利の差、経済成長の鈍化、政治的不安定さなどが円安を引き起こしています。

2023年10月6日の為替動向

米国の雇用統計が市場予想を上回り、円安・ドル高を引き起こしました。これにより日米の金利差が拡大し、円売り・ドル買いが進みました。

2022年と2023年の円相場

2022年は円安トレンドが顕著で、年末には130円まで上昇しました。2023年初頭には一時的に円が回復しましたが、その後再び円安が進みました。

現在の円相場は149円25~35銭で、今後の市場動向が注目されています。

●2023年10月10日投稿

『円安の波紋・外国人就労者からの視点④』2023年10月10日

過去30年間の為替相場の動向、昨年の円相場と政府の介入、外国人労働者への影響、報道の偏りについて詳しく説明しています。

過去30年の為替相場は、90年代初頭から2000年代初頭にかけて円安、2000年代後半から2010年代初頭にかけて円高、2010年代中盤以降再び円安と変動しています。これは日本の経済状況、世界的な金融危機、政策などに影響されています。

①昨年、アメリカの利上げ観測から円相場は下落し、政府・日銀の介入もありましたが、円安傾向は続いています。

②現在の為替市場の動きは、日本で働く外国人労働者に大きな影響を与えており、特に送金時の為替レートの変動が彼らの生活や家族への影響を深刻化させています。

③為替市場や経済の動向に関する報道には偏りがあるため、様々な情報源から情報を得て、自分自身で情報を整理することが重要です。私自身も、外国人労働者の立場から情報を提供し、注意を促しています

〇明日

2023年11月3日文化の日

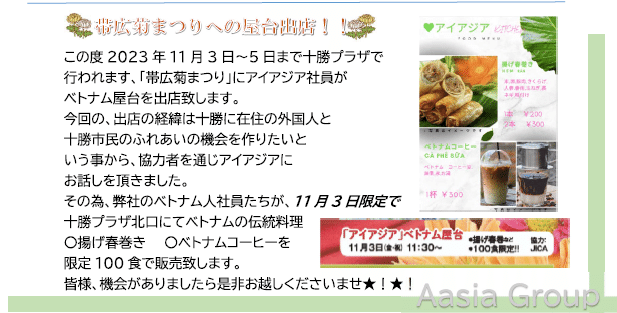

帯広市菊祭りにJICA様の後援で出店します

#スキしてみて #最近の学び #ベトナム #少数民族 #共生社会 #東城敬貴 #ケイヤン #アイアジア #Aasia #毎日note #外国人就労者 #海外労働 #日本 #介護 #労働人口の減少 #高齢化社会 #技能実習生度見直し #特定技能 #ベトナム語 #技能実習 #安全 #安心 #感動 #北海道 #円安

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?