キッチンワークショップをはじめよう!おだしとうま味と蒸留の教室、のススメ

今年の始めに娘の通う幼稚園で親御さん向けの食育と木育のワークショップを2時間ほど行いました。こちらを少しだけ改訂したものをコメント付きでスライドと一緒に公開します。普段はこの内容に加えてスーツケースに入れたポップアップ型のラボを展開して実演も込みで行っています。

世間はコロナの蔓延で家から出にくい状況でもあるので家庭内のキッチンを使って誰でも実践できるワークショップを意識して組み立てています。キッチンは人生を豊かにしてくれる最高の実験現場なので、これを機に皆さんでキッチンワークショップを実践していきましょう!

※本noteはわかりやすさを意識して作ったものですが、もし不具合や不適切な部分があればご連絡いただければ幸いです。

それでは以下、スライドの内容について簡単に触れていきます。

うま味ってなんだ?

人間の味覚は5つの味を感じられると言われていますが、それは何でしょうか?

答えはそう、この5つですね。

①しょっぱいと感じる塩味

②あまいと感じる甘味

③すっぱいと感じる酸味

④にがいと感じる苦味

⑤おいしいと感じる旨味

です。これらが皆さんの舌の中にある神経で感じ取れることのできる5つの味覚と言われています。

でも最近、実は第6の味覚がある、といわれ始めています。それは何でしょうか?これは少し難しいかもしれません。

それはなんと脂味。

後でも少し触れますが、脂は大事な味覚の1つなんですね。

こちらは九州大学の研究チームが人間の舌の神経細胞で感じられる味だと突き止め、2019年に発表されています。

さてそんな5+1の味覚の中でも大事な旨味。

この旨味は大きく3つの大事なおいしいもの、で感じることができます。

それが

①昆布や野菜に多く含まれるグルタミン酸

②お肉や鰹節など、動物性のものに多く含まれるイノシン酸

③主に干しシイタケに多く含まれるグアニル酸

です。

これらは個別に食べても、もちろん大変美味しいのですが、

なんとなんと、組み合わせるとビックリなことが!

イノシン酸+グルタミン酸、もしくはグアニル酸+イノシン酸を組み合わせると7倍も美味しくなる、と言われているんですね。

これをうま味の相乗効果、と呼びます。

この公式を覚えておくといろんな料理に応用できる、とても便利な知識です。例えばトマトと鶏肉。イタリアンなどで多く見る組み合わせです。私も大好きな組み合わせですが、これはトマトに多く含むグルタミン酸と鶏肉が多くもつイノシン酸が組み合わさるので、言ってしまえば「勝手に7倍美味しくなっちゃってる」状態なんですね。

ですので、この現象をイメージして食材を眺めることで、美味しい組み合わせを探すトレジャーハントを毎日の食卓やキッチンで実践できる訳です。

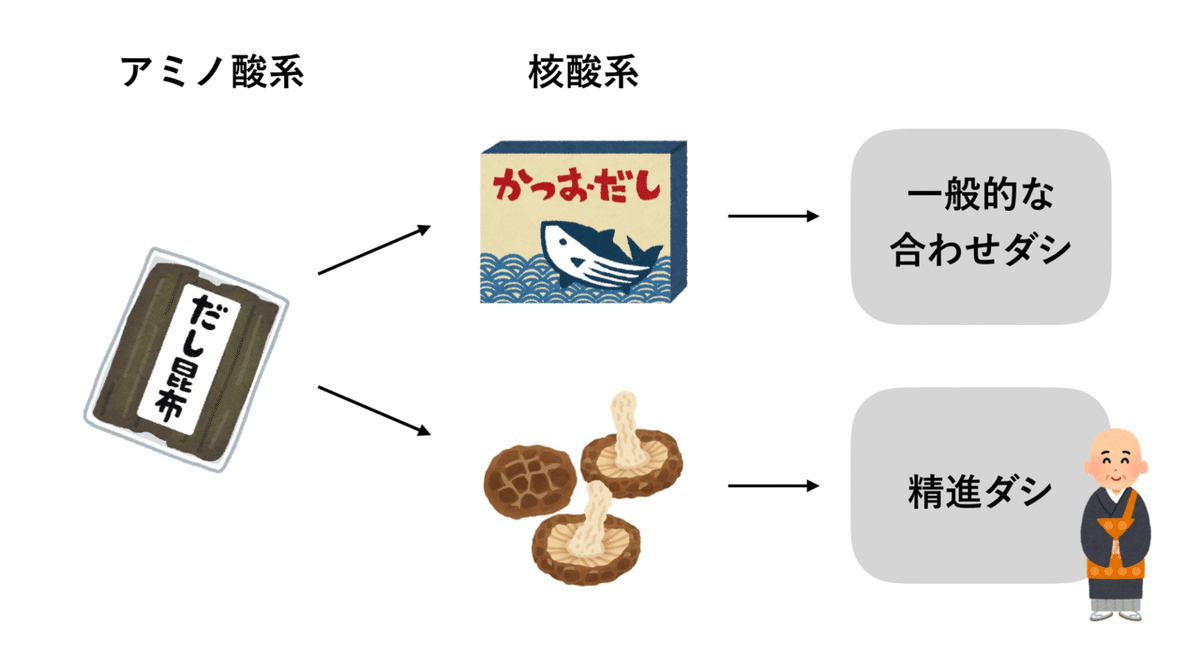

さて、更に少し突っ込んだ話をすると、この「3つのおいしいもの」は以下のカテゴリーに分られます。

ここでは左の2つに注目しますが、うま味の相乗効果はアミノ酸系と核酸系の組み合わせでおきます。

鰹節と昆布の組み合わせは、一般的な「合わせダシ」となります。また、昆布と干しシイタケのような動物性を使わないものを「精進ダシ」と呼びます。

実はいま、この精進ダシが注目されてきています。特に欧米を中心とした菜食主義の人々の増加により、動物性を使わない旨味の調理法として日本が昔から育んできた精進ダシのアプローチが注目されています。

味の相互作用について

さて、また別の話をしましょう。

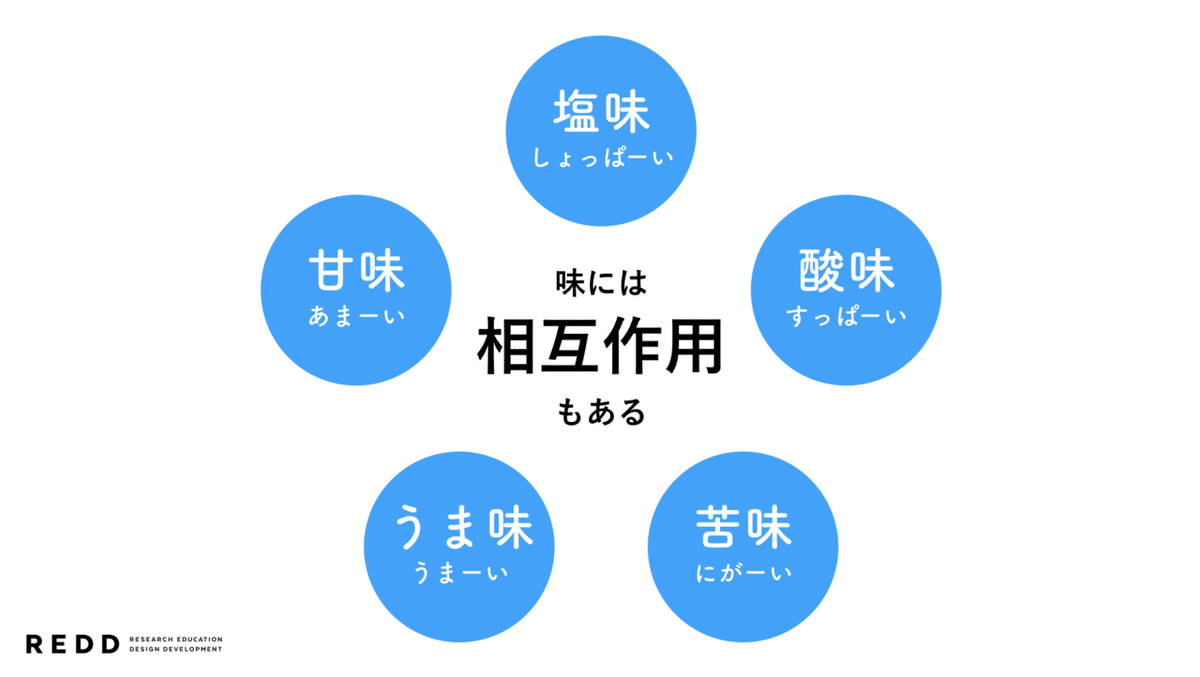

味覚はそれぞれに相互作用する、と言われています。

一般的に知られているのが「スイカに塩をかけて食べる」です。

なんでそんな食べ方するの!?と疑問に思った方もいると思いますが実はこれには意味があり、塩味は甘味をより強く感じさせる効果がある、と言われているからですね。塩アイス、塩キャラメル、塩大福も同じです。

また、苦味は甘味で抑えられると言われています。

コーヒーに砂糖を入れるのは、苦い!でも飲みたい!そんなコーヒーを飲みやすくするためです。

また苦味に対しての酸味も同様に、苦さを抑えて食べやすくしてくれます。酸味は塩味を抑える効果もあったり、脂をさっぱりさせる効果もあるので、多くの人が好きなタン塩にレモン、は最高の相性な訳です。

また味覚は気圧でも変化すると言われています。

飛行機に乗って食べる機内食、あまり美味しいと思わない方も多いのではないでしょうか?

実はそれにも理由があります。

飛行機に乗ると、気圧の変化で甘味と塩味が最大30%も下がると言われています。嗅覚も同様に下がります。ですので、味に何か物足りなさを感じるのはこの2つの味覚が低下するからなのです。

一方、旨味や酸味はあまり下がりません。飛行機に乗るとトマトジュースが飲みたくなるのは、旨味を多く含むトマトを本能的に求めるからだと言われています。

うま味の健康効果について

さらに旨味の持つ健康効果にも注目していきましょう。

味覚にはやみつきになってしまう味というものが存在します。それは3つあると言われていますが、何でしょうか?

それは次のこちら。

①脂味

②甘味

③旨味

です。これはラットを使った実験でも証明されていて、この3つを口にすると人はやみつきになって離れられないという訳です。

特に脂は最強のやみつき物質と言われています。脂味と甘味が合わさったチョコレートやケーキの欲望から逃れられないのはこんな理由があるからなのですね。

ただ、そのやみつきに対抗できるものが旨味です。

旨味を積極的に食べるようになってくと、ダシの香りと味に心が惹かれ、油や砂糖がなくても満足できるようになる、と言われています。

油や砂糖を取りすぎることによって引き起こされる生活習慣病の予防や改善にも旨味は大切な役割をはたすのですね。

手軽におダシを味わうために

ですが、毎日うま味を積極的にとることや、料理のためにお出汁を素材から引くのは面倒ですよね?

そこで手軽にできるいい方法があります。

ペットボトルの中に昆布を入れて一晩寝かせるだけ。これで翌日には美味しい昆布ダシが引けています。もちろん湯がいたりする必要なし。分量は1リットルに対して10グラムほどの昆布が良いでしょう。昆布はスーパーで手軽に入るもので十分です。

また、少しアレンジするだけで、合わせダシも作れます。

もしコーヒーのドリッパーがあればフィルターをセットして花カツオをガサッとひとつかみ。そこに鍋で温めた昆布ダシをコーヒーをハンドドリップする要領でこせば、これで十分美味しい合わせダシの完成です。

あとは味噌を入れてもよし、お塩で味を整えてお吸い物にするでもよし、煮物のベースにするでもよし、カップラーメンのお湯の代わりにするでもよし、なんでも使えます。

出汁ガラを有効利用しよう

またお出汁を引いた時に困るのが、出汁ガラの扱いです。ここで1つ、私がよくやるテクニックを紹介します。

それは炒って乾燥させること、です。

こうすることで別の活用が生まれます。

お出汁を引くことで旨味の多くはダシになりますが、少しの旨味や風味はまだまだ残っていますし栄養価もあります。

そこで昆布以外の鰹節や煮干しであれば、このように炒ってカラカラに乾燥させてブレンダーやミキサーで粉にすることで「ダシ粉」として第二の楽しみ方が生まれます。

あとはこれに、様々なフレーバーを足して風味を変えていきます。山椒や青のりなどを混ぜ、ポテトチップスにふりかけるだけ。

こうするだけで最高に美味しいアレンジレシピが生まれます。

蒸留ってなんだ?

さて、旨味やお出汁の話はここまでですが、最後にもう1つ。

難しそうに見えて実は原理でいうとシンプルな蒸留の話をしましょう。

蒸留と言ってもお酒ではなく、ここでは主にアロマウォーターの話をします。

蒸留とは一度蒸発させたものをもう一度集めること。

水を熱すると水蒸気になりますが、その水蒸気がハーブの森を通り抜けることでハーブの持つ香りが水蒸気に移り、その水蒸気を冷やしてまた水に戻すことで良い香りのするお水を集めることができます。

取れるお水の大半は良い香りのするアロマウォーターですが、若干油分が取れます。これが精油です。この油分は全体の分量に対してほとんど取れないのでとっても貴重な油です。

精油が少量でも値段が高いのはこんな理由からなんですね。

蒸留は上にも書いたように、水蒸気をくぐらせて香りをとることなので、香りが多く含まれるものなら大抵のものは取れます。今回、幼稚園向けのワークショップで蒸留の話を入れたのも、幼稚園の工事の際にヒノキのおがくずが大量に余ってると聞き、おがくずからアロマウォーターを抽出したことをきっかけにこのワークショップが始まっているからです。

ラベンダーや緑茶など、身近に手に入るもので抽出できるので、ぜひ実践してみてください。

こちらは緑茶を蒸留している様子。蒸留器はこちらで入手できます。

家の中でキッチンワークショップを楽しもう!

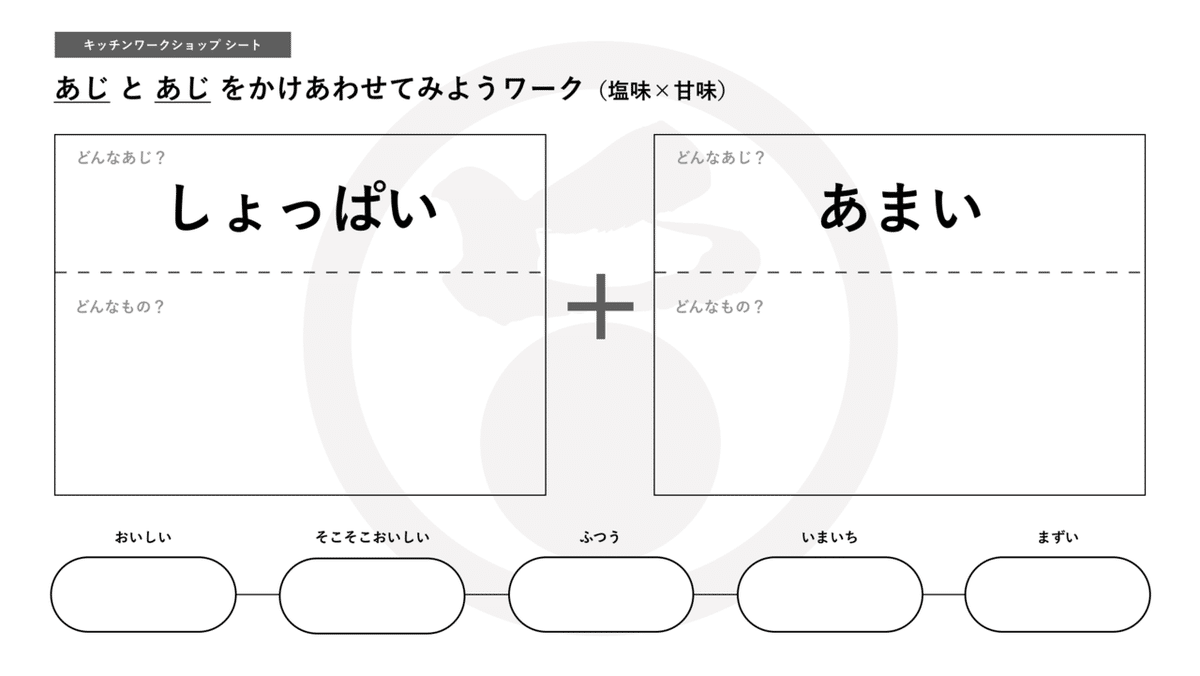

最後に、家庭のキッチンで実践できるワークショップのワークシートを作成してスライドに入れています。前述として塩味は甘味を引き立てると書きましたが、それを実践してみましょう。

左に塩味のもの、右に甘味のものを書くボックスを設けています。

家の中や近くのスーパー、コンビニなどで見つけられるものを自由に探し、これは!!というものを選んでみましょう。

iPadなどに入れて書き込んでも良いですし、何枚か印刷して家族や友人同士で制限時間などを設けて、色々探しながら楽しんでもいいでしょう。

例えば私の場合は、しょっぱいものにチーズ、甘いものにあんこを選んでみました。私は最高に美味しいと感じましたが、娘にはいまいちだったようです。

このように、チョイスした食材の組み合わせを実際に食べてどう感じたか、下のボックスに名前を書きましょう。これでオリジナルの掛け合わせが家の中からどんどん生まれます。味の感じ方は人それぞれなので、自分の「美味しい」は誰かにとっては「そうでもない」かもしれません。なので、その感じたままに美味しいかどうか、名前を書き込んでいきましょう。

これであなたの家の中だけの「家庭の味」が発見できるかもしれません。

長くなりましたが「おだしとうま味を蒸留の教室」ワークショップについてのお話はここまで。この後は皆さんご自身で、人生を豊かにするキッチンワークショップを身近な場所でぜひ実践してみてください。

新しいワークが生まれたら今後も公開する予定です。

それでは。

UMAMI Lab Instagram:https://www.instagram.com/umamilab_jp/

UMAMI Lab Web:https://umamilab.jp/

参考:

農林水産省 日本人の味覚と嗜好

やみつきを支配する旨味の科学

この記事が参加している募集

いただいたサポートはローカル活動や事業者の支援に活用します。