ショック療法でしか変われない日本から学ぶ#21

どうも、ゆうちゃんです。

今回は少しマイナーですが、日本の精神保健制度の歴史を取り上げます。

というのも、先日の木下斉さんのVoicyを聞いて、日本はいつの時代もショック療法によってしか変わらないのだなと感じ…精神保健の分野もまさにそういう歴史だったからです。

これからまとめていくのは江戸時代後期以降の日本の精神保健にまつわる制度の変遷です。その中で今回分かることは大きく2つです。

精神障害者への処遇は社会防衛が土台にあり、それは今も残り続けている

事件や外国からの刺激によってしか日本の精神保健制度は変わっていない

日本はかなり受動的なんですね。自ら問題意識を掲げてアップデートしていこうという発想がまるでありません。他国からどう見られるか、強い日本をアピールするには弱いものを隠す。そんな姿勢を国としても持ってしまっています。ここに日本の国民性が反映されている、そんな気がしてなりません。では、歴史を見ていきたいと思います。

〇精神障害者は社会から隠されていた

まず、精神障害者が障害者として定義されたのはごくごく最近の1993年です。障害者基本法の制定によってはじめて定義づけされました。ちなみに身体障害者は1950年、知的障害者は1973年に法的には位置づけられています。だいぶタイムラグがありますよね。

さて、ここから精神障害の歴史をさかのぼっていきます。根底にあるのは治安維持とか社会防衛といった公共の利益を守るためにという大義名分で、ずっとずっと障害のある本人の人権を剥奪し続けてきました。その間は医療の対象にもならず、江戸時代後期から1950年まで家族が家の中で監禁するという状態がスタンダードでした。以下の資料は以前に私が作成したものです。江戸時代後期以降の精神障害者に対する扱いについてをまとめています。

こうして見てみると、精神障害者は警察が介入することになっていたことが分かります。瘋癲とか気ちがいとかそんな風に扱われており、何か事を起こせば警察が駆けつけて監置小屋に入れる。家族もまた、社会に迷惑をかけてはならないと自宅の中に閉じ込めて存在を隠します。本意ではなかったかもしれませんが、当時の社会のスタンダードだったのでそうするしかなかったのです。江戸時代に合った五人組制度も機能しており、地元の見張り役のような形で精神障害者の取り締まり的なことが行われていました。

今では考えにくいのですが、1900年には精神病者監護法という法律が私宅監置を合法化しました。私宅監置とは、自宅内に檻のある一角を作ってその中に閉じ込めておくことです。ちなみにこの法律名の監護とは、監禁+保護の造語です。その後、呉修三という医師が私宅監置などの実態調査を実施して報告書を取りまとめます。その報告書がきっかけとなり精神病院法がで作られ、都道府県に精神病院の設置が義務付けられたのですが…ほとんど設置は進みませんでした。ちょうど第二次世界大戦に入っていくころで、精神障害者に掛けている予算は無い(戦争に役立たない)という判断がされました。結局終戦後の1950年に精神衛生法ができるまで、私宅監置が当たり前のように行われ、精神病院の設置は全く進まず。この法律で私宅監置は認められなくなり、段々と精神障害者が医療の対象になっていきます。ただ、沖縄においては状況が違っており、本土復帰の1972年まで琉球版の法律によって私宅監置は行われていました。

日本の法律の変遷を見ていくと、事件をきっかけにした改正や外国からの勧告を受けて法律を整備したりすることがほとんどです。1948年にできた優生保護法は「不良な子孫の出生防止」と明記し、弱い者(障害や疾病、戦や経済活動に役立たない者)が生まれないようにして強い日本を作っていこうという趣旨。この法律によって合法的に妊娠中絶や優生手術などが行われるようになり、その後優生思想が国民に根付いていくきっかけとなりました。高校で扱われた教科書には優生結婚という記載があり、結婚するときに相手に病気や障害などがないかを確認しようと教えていました。今振り返れば誤った政策だったと言うことができますが、当時はそれが普通のことだったのです。疑えば周りから省かれてしまうからなんとなく大きな流れに乗る。そんな同調圧力があったのだと思います。それは現代もそう。この時代の普通のことを批判的に見ていかなければ、形は違えど過ちを犯してしまいます。

〇逆行する日本の精神保健制度

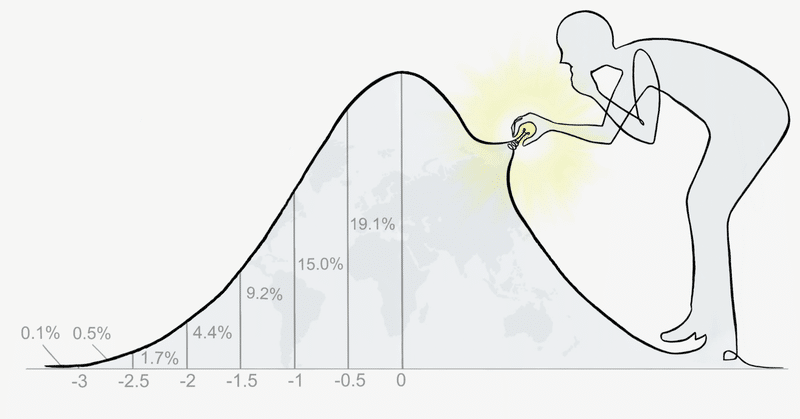

以下の図は、世界(OECD加盟国)の精神科病床数の推移です。1970年ころを見ていただきたいのですが、日本(赤線)は右肩上がりの一方で他国は右肩下がり。真逆の政策です。。。精神科分野では有名なのですが、イタリアは精神病院をなくす政策を取りました。精神科単科の病院を廃止して、生活する地域をベースに支援環境を整えていくことに注力。ベルギーも、途中で大きく舵を切りました。しかし日本は…前述の私宅監置と同様のことを場所を変えて行っていくようになります。病院における隔離収容施策がその後広がっていき、あっという間に精神病床数も入院日数もダントツ世界一となってしまいました。

〇自分の潜在意識に問いかけよう

このような問題は、普段の生活で意識することはまずありませんよね。身近なところに精神疾患を抱えた人がいるとか、私のように精神保健の分野に勤めているとか…そうでないとなかなか関心の目が向かないことです。先日観た映画「月」でも同様のことを感じました。

自分が健康であり続けることはとっても大切です。しかし、何十年(下手したら100年)と生きていく中では時には身体や心が不調な時期もあって当然のこと。ですが、その時に自分がどのように行動すればよいかという選択肢を持つことってなかなか難しいのが現状です。教育の中で教わることも無いし、隠すことがベースにあるので日常的に触れる機会も少ない。不調になることが当たり前で、こういう時はこうしようとか、解決方法をいくつか持っているだけでも悪化を防ぐ一手となり得ます。見たくないものに蓋をしてしまえば、いずれ困るのは自分。メンタルヘルスの問題は病気かどうかという判断軸ではなく、私たち一人一人が心身ともに健康で生き続けていくための基礎となるものです。自分のメンタルコントロールを身に着けて、人生の幸福度を向上させていきましょう。

〇まとめ

日本の精神保健制度の大枠を捉えてきました。江戸時代にもあった治安維持の要素は、形を変えて現代に受け継がれています。精神科領域は、他の一般化とは法的にも違うものになっていますし、外からの目が入りにくい状況がまだまだあります。虐待事件や身体拘束も未だ絶えません。これまでの歴史から見ても、日本は外圧によってしか変わることができません。これだけ世界の主流と逆行しているので海外諸国や国連からも目はつけられています。どこかに転換点はやってくるのか。それとも国内の大きな権力を持つ団体によって憚られるのか。今後の動向は注視していく必要があります。

しかし、この日本の姿勢からは学ばなければなりませんね。受動的な変化は良いものは作れないと思います。自分が問題意識を持ち主体的に行動して変えていく。そこに良いものが生まれるポイントがあるように思います。政策ではなく生活レベルでこのポイントを押さえて、当たり前になっていることに気がつき、その時々の最善の選択をしていけるように私自身の姿勢を改めようと思います。何をするにも主体的に。自分発信です。そうすれば他責思考や言い訳みたいなものとは距離を置くことができ、自分で自分の行動を選択するのでどのような結果も受け入れてアップデートしていくことができると思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

分かりやすく細かいことは省いて…と思っているのですが、専門的な話となると難しいですね。

私自身の発信力も磨いていきますので、引き続きご覧いただけると嬉しいです。

それでは、また!

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートは発信者としての学びのために使わせていただきます!