11月12日、かつて天才だった俺たちへ

気付けば高校球児もAV女優もアイドルも皆年下

ー Creepy Nuts「朝焼け」

大学時代のサークル仲間で、いまはもうSNS上だけの繋がりになってしまったとある知り合いが、Facebookで突然一年間の「SNS断絶」宣言をした。どうやら周囲の友人たちが転職で新しい領域に挑戦したり、一生をともにする相手と契りを交わしたり、ライフステージを着実に積み上げていくすがたをみる中で将来に対する漠然とした不安を抱え、「平坦な道にレールを敷いているだけ」の人生を見つめ直すためにも一度「自分磨き」に専念する必要があると決断したらしい。TwitterやFacebookのたぐいならまだわかるが、仕事関係の連絡を除いてLINEの使用も辞めるというのだ。SNSどころか人間関係そのもののリセットである。

ここまで大胆な決断に至った彼の葛藤を思うと、いまの精神状態が若干心配になってしまうが、もうほとんど他人になってしまった「知り合い」にいまさら声をかける口実もない。思えば、TwitterやInstagram、Facebookの「友だち」欄には、もうほとんど知り合いとすら言えない人たちがたくさん並んでいる。これまではライフステージが進むごとにリセットされてきたはずの人間関係が、SNS上のゆるやかな繋がりの中で温存され、織のように積み重なり、ときに負債となって自分の肩にのしかかる。二回か三回しか会ったことのない「友だちの友だち」が海外駐在で華々しく活躍しているのを見て焦りを感じたり、もはや繋がりなんて求めていない過去の人(察してください)の結婚報告を見て妙な寒気を覚えたり、兎角他人と比較した自分の「現在地」を強烈に意識させられるのがSNSの悪いところだ。もちろん、希薄なままでも繋がり続ければ良いことだって起こり得る。僕にもSNSで「友だち」同士だったおかげで途切れかけていた関係が復活した人が何人かいる。おそらくSNSがなかったら、よっぽどの偶然でも起こらない限り、彼らとは一生会わずに終わっていたことだろう。

しかし、大事なのは「何事も道具は使いようだ」という話ではなくて、僕の知り合いが直面した人生の困難な課題についてである。すなわち「このまま何もしなかったら、自分は何もないまま死ぬんだ」という絶望だ。これに関しては僕も思うところがある。仕事は毎日そこそこの熱量でこなし、将来のキャリアに対する不安はあるものの、明確な目的意識もないので特にアクションは起こさない自分。先日の「セブンルール」で同世代の女性が今をときめくヘッドハンターとして特集されるのを見て、自分と彼女との間にある大きな差を思い知らされた。受験生時代はきちんと努力したので志望大学に受かったけど、それ以降、特にこれといって熱を注げたものがない。そして気づいたら僕は「趣味の人」になっていた。浴びるように映画を見ては感想をTwitterに垂れ流す。暇な時間を見つけてお笑い芸人のラジオを聴き、日向坂46のメンバーが頑張っている姿に元気をもらう。僕は愛するポップカルチャーによって生かされている。これはこれで楽しいし、それなりに充実した日々を過ごしているとは思う。だが、それは実態のない消費であるし、どこまで行っても刹那的なのだ。正直、10年後も同じ生活をしているとは思えないし、そんな未来は望んでもいない。いまは楽しいけど、いずれ限界が来ることは自分でもわかっている。

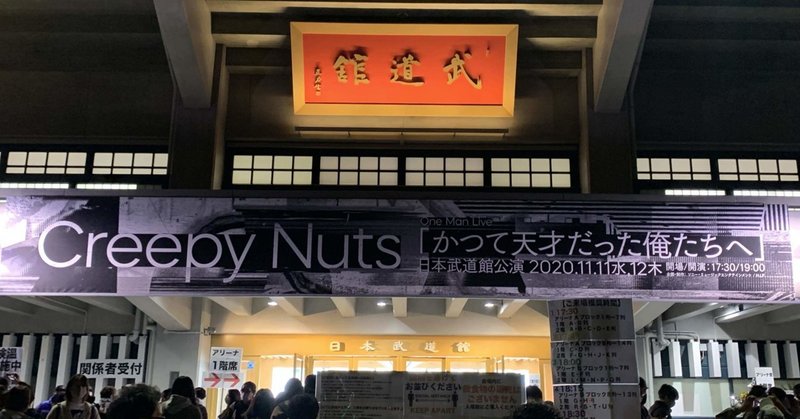

先日武道館で行われたCreepy NutsのOne Man Live「かつて天才だった俺たちへ」でR-指定が紡いだことばの数々には、そんな最近の僕の心境にダイレクトに響くものが在った。

アンコールも含めると約二時間半もの長丁場を通してCreepy Nutsが繰り返し語っていたのは「HIP-HOPは常にあなたの味方だ」ということだったと思う。HIP-HOPは一人ひとりの「愛するもの」、あるいは「Creepy Nuts」と置き換えてもいいかもしれない。R-指定はステージを囲う円形の観客席に自らの出発点でもある梅田サイファーの「円」を重ねて過去を回想しつつ、これまでのCreepy Nutsは必ずしも大きな舞台に立つことを目標に活動してきたわけではなかったと告白した。ただひたすら大好きなラップとDJに取り組んだ結果がいまのCreepy Nutsの立ち位置であり、この武道館One Man Liveなのだと。そんなラッパーとしての生い立ちをうたった「生業」をライブ二曲目に披露したのは、たとえ「日本一のバトルMC」と「世界一のDJ」という肩書を提げて「この大きな玉ねぎの下」に立つに至ったとしても、自分たちはいつまでも変わらずあの頃のままなのだという宣言として捉えることもできるだろう。

R-指定は、自らの原動力はどこまでもラップを通して自分を表現し、それを観客に受け取ってもらうことだとも語った。そして彼自身、これまで出会った数々の音楽に自分を重ね、救われてきたという。しかし、表現とは、つねに暴力的で残酷なものだ。生み出す者にとっては自分と真正面から向き合い、ときに傷だらけになりながらもすべてをさらけ出さなければならない過酷な作業である。そして一度世に解き放てば批評に晒され、知りもしない人間に歪んだ解釈をされたり、勝手な人格否定をされることもある。一方、受け手にとっても表現は心を傷つける刃になり得る。過去のトラウマをえぐられたり、目を背けてきた現実を突きつけられたり…。出会い頭の事故で双方にとって得にならない結果を招くこともあるかもしれない。

それでも僕たちが表現を求め愛してやまないのは、物語や音楽に傷つけられるよりも、救われた経験のほうが圧倒的に多いからではないだろうか。

「この主人公は、あの日あの瞬間僕が感じた悲しみを代弁してくれている。」

「テレビの向こう側のアイドルが、ドン底の私を励ますために歌っている。」

そういう「見たお前が勝手に重ねる」体験が僕たちを生かしているのだ。生み出す側も、受け取る側も、どこまでも傲慢で、一方的でしかないのだが、だからこそ「この表現は自分のために存在している」と確信した瞬間の喜びは、何者にも代えがたいのである。

僕にとってCreepy Nutsの「サントラ」はまさにその確信に近いものがあった。ニッポン放送「オールナイトニッポン」でそれぞれ月曜一部と火曜二部を担当する菅田将暉とCreep Nutsがコラボしたこの楽曲は、俳優とHIP-HOPユニットというそれぞれの主戦場での仕事論をベースに、表現者としての生き様を歌っている。僕は彼らのようにゼロからイチを生み出す側の人間ではない。あくまで彼らの作品を享受する消費者に過ぎないのだが、心に響いたのはサビのフレーズだ。

映画みたいな生まれ育ちや ドラマみたいな過去じゃなくても

華々しく照らしてくれ ありふれた生き様を

テレビやステージの向こう側、そして有楽町のラジオブースから圧倒的な輝きを放つスターたちが「ありふれた生き様」を歌うこと。世間が見る「Creepy Nuts」や「菅田将暉」は、あくまで数多くのフィルターを通し、商品としてパッケージされた虚像だ。僕たち消費者はその先にある真実を見ようと目を凝らし、さまざまな媒体から情報をかき集めて実像を組み立てようと試みるわけだが、当の本人たちもまた生身の人間である。楽曲を制作し、カメラの前で演技をするのはあくまで彼らの「仕事」だ。24時間365日「Creepy Nuts」や「菅田将暉」の状態でいるわけではない。当然いっしょに働く人の評価を気にしたり、その日の仕事内容を反省することもあれば、私生活の悩みが職場での振る舞いに影響を及ぼすこともあるだろう。いまや第一線に立つ表現者である彼らを見て「ありふれた生き様」だと言う人は少ないと思う。しかし、Creepy Nutsと菅田将暉もけっして初めから特別な人間として生まれたわけではなく、地を這い泥水をすすりながらなんとか一つひとつの表現を紡ぎ出し、「自分だけの生き様」を「生々しく書き上げ」ることで「天才」になった「普通」の人なのである。

憧れのスターがどこかで自分と同じ「普通」の人間であることは、僕自身が努力をしなくていい免罪符にはならない。映画の主人公みたいな出自ではない僕がくすぶるのは必然だ、今回の人生は諦めよう、ということにはならないだろう。しかし、たとえ武道館の舞台でカッコよくラップを披露したり、人気女優と共演をきっかけに恋人どうしになったり、誰もが羨む活躍をしなくたって、僕は僕なりに人生を充実させることができるという慰めをこの歌は与えてくれる。「自分だけの生き様」を華々しく照らすのは、なにも地位や名声だけではない。自分のペースでコツコツ生きたって、幸せになれるはず。たとえそれが傍から見れば至って「平凡」なものに映ったとしても、だ。

武道館ライブ最後の一曲「かつて天才だった俺たちへ」の最中、マスクをしながら腕をふる周りの観客を見て一瞬冷静になった僕は、ふと「ああ、ここにいる人たちは全員いつか死ぬんだ」と思った。となりで楽しそうに踊る友人も、ステージの上で弾けるような熱で楽曲を表現するCreepy Nutsのふたりも、名前も顔も知らないその他5000人の観客たちも、みんなそのうち息絶える。なぜ急にそんな死に怯える小学生みたいなことを考えたのかは自分でもよくわからない。しかし、あのとき妙な一体感と安らぎを覚えたことだけは鮮明に記憶している。死は誰に対しても平等に与えられたゴールだ。Facebookの「知り合い」の投稿に刺激を受けて人生の再スタートを切るのは大事なことだと思う。でも、いまに全力を注いで(繰り返しになるがそれは努力や研鑽の放棄を意味しない)その積み重ねの先にある白紙の未来に自分を委ねてしまうのも、悪くはない。

死に向かって猛烈なスピートで突っ走る僕たちは、11月12日、たしかに大きな玉ねぎの下でおなじ時間を共有し、熱狂の中で「静かに」命を燃やしていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?