「想像」の旅へ飛び出そう:2021年上半期映画ベストテン

ことしは去年に続き先行きの不安定な一年になりそうだ。もはや「緊急事態宣言」のことばの重みが薄れてしまうぐらいの制限に次ぐ制限。ワクチンの普及が進み、若干の光明は見えつつあるが、これから東京オリンピックで何万人もの人びとが外国からやって来るし、変異株の脅威もある。空気を伝って感染が広がるならば、僕たちの映画館はどうなってしまうのだろう。東京の映画館は東京都による不可解な営業自粛要請により、経営の危機にひんした。もはや映画という文化そのものが存続を試されているのだ。

僕も都心の映画館に足を運べば忌むべき「人流」のひとつとしてカウントされる。なるべく人混みは避けた。本当は映画の合間のランチが楽しみなのだけれど、それもガマンして外食はやめた。それでも、外に出るというだけでそれなりのリスクは伴う。果たしてこれが正解なのかという迷いは最後まで抜けなかった。前後左右の座席がびっしり埋まったシアターで鑑賞するのは、やっぱり少し気が引けてしまう。

けれど、結局最後に映画館に行くことを選んでしまうのは、そんな迷いを吹き飛ばして「ああ、観に来てよかった」と思わされるだけの体験を得られるからだ。どんなに退屈な映画でも、最後のワンカットまで僕は希望を捨てない。映画館で作品に出会えること自体がとても尊いのだと、この一年半で身をもって実感した。コロナウイルスへの不安や恐怖に、映画の感動が上回ってしまう瞬間が、たしかにあるのだ。このnoteはそうやってあちこちの映画館に足を運んだ結果、「観に来てよかった」と思えた映画たちを、ベストテン形式で紹介していくものだ。それではさっそく2021年上半期映画ベストテンに進もう。

1位「二重のまち/交代地のうたを編む」(小森はるか/日本)

2位「いとみち」(横浜聡子/日本)

3位「ノマドランド」(クロエ・ジャオ/アメリカ)

4位「聖なる犯罪者」(ヤン・コマサ/ポーランド)

5位「まともじゃないのは君も一緒」(前田弘二/日本)

6位「ビーチ・バム まじめに不真面目」(ハーモニ・コリン/アメリカ)

7位「別に、友達とかじゃない」(八重樫風雅/日本)

8位「青葉家のテーブル」(松本壮史/日本)

9位「アンコントロール(フレデリック・ルーイー・ウイー、アンデルス・オルホルム/デンマーク)

10位「オクトパスの神秘:海の賢者は語る」(ピッパ・アーリック、 ジェームス・リード/南アフリカ」

1.会話劇の名手:坂元裕二と今泉力哉

ことし最も映画ファンの話題を呼んだであろう作品のひとつが「花束みたいな恋をした」だ。テレビドラマの領域を中心に活躍してきた脚本家・坂元裕二が書き下ろした男女の別れの物語は、広く観客の心に響いたようである。僕も観てすぐに感想のnoteを書いた。いま読み返すと恥ずかしい自分語りだが、この映画はそれぞれの思い出やトラウマ、心の痛みを掘り返し、語りを惹起するところに良さがあると思う。モノローグが中心の構成は、正直、2時間近くの映画にしては鈍重だし、最後のファミレスのくだりもちょっと臭い。それでも心にこれだけ強くこびりついて離れないのは、この映画の素晴らしさなのだろう。

坂元裕二作品の肝は会話劇の面白さである。春ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」も、放送のたびにその強烈なパンチラインが引用・拡散され、人気向上にひと役買った。一方、映画界にも、いま波に乗っている会話劇の作り手がいる。今泉力哉である。ことしの公開作品は「あの頃。」と「街の上で」の二本。下半期には井浦新と志田彩良を主演に迎えた「かそけきサンカヨウ」の公開も控えている。いずれの作品もとにかく人物の会話がたのしい。「街の上で」に至っては、大まかな物語の骨組みを用意して、あとはヒリヒリするような心のぶつかり合い、噛み合っているようでいて噛み合っていないことばのズレで映画をドライブしている。ジム・ジャームッシュやホン・サンスの作品のようにオフビートで低体温なやり取りの中に、彼独自のナナメの人間観が加わって、まさしく「今泉節」としか形容できない世界観が広がるのだ。どの作品も一定水準以上の評価を獲得しており、なにを撮っても面白い、という状態だ。しばらく彼の勢いは止まらないだろう。

また、会話劇という切り口で絞ってみると、ことし僕がいちばん評価したいのはベストテンの5位に挙げた「まともじゃないのは君も一緒」だ。前田弘二監督と脚本の高田亮は、この作品を開発するにあたり、ハワード・ホークスやプレストン・スタージェスに代表されるスクリューボール・コメディを参考にしたらしい。たしかに大野先生(成田凌)と香住(清原果耶)によるはげしいことばの応酬は、まるでしゃべくり漫才である。ふたりとも「普通」からズレたとんでもないことを立て板に水を流すようにぺらぺらとしゃべるわけだが、それが単なる演説に終わらず、たのしい「ケンカ」になっているのは、受けの演技がしっかりしているからだと思う。相手がヘンなことを口走ったときの一瞬の間、大野先生の「はて?」みたいな舐めくさった困り顔は香住のいらだちを理解するには十分すぎるぐらいムカつくし、香住のぷりぷりと怒る姿も、耳年増の余裕のなさが現れていて、その大人になれない幼さが愛らしい。監督は続編を作りたいらしいが、僕もふたりの会話をもっとたくさん見たいので、これからもこの作品を応援していこうと思う。

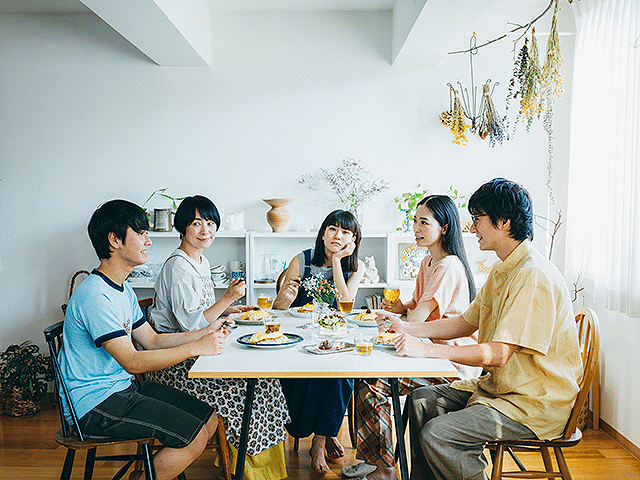

そして、「まともじゃないのは君も一緒」が気に入った人にぜひオススメしたいのが「青葉家のテーブル」だ。北欧家具店のWebドラマを映画化した作品と聞くといまいち食指が動かないかもしれないが、松本壮史監督の才気あふれるフレッシュな映画に仕上がっている。有名人の母から逃げるように青葉家に居候することを選んだ優子と、彼女のなやみに優しく寄り添う周囲の大人たち。いま輝いている大人の過去の恥ずかしい失敗や泥臭いもがきは、なによりも夢見る若者たちの励みになる。僕のオールタイム・ベストの一本「エンドレス・ポエトリー」と通ずるテーマがこの映画にはあると思う。優子の母の友人であり、青葉家の家主である春子がこぼした「私は自分の人生が気に入っている」は特に印象的だ。「満足している」ではなく「気に入っている」。演じる西田尚美のチャーミングな笑顔がすばらしい。夏の夕方の風のように爽やかな肌触りの映画だった。

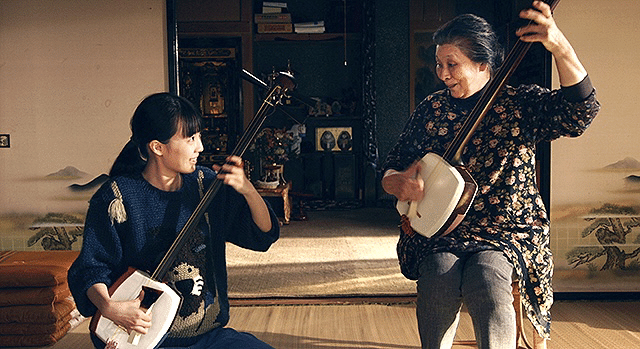

ベストテンの第2位に挙げた横浜聡子監督の「いとみち」も、未来に突き進んでもがく若者の心にていねいに寄り添う秀作だ。青森の板柳を舞台に、幼い頃に母をなくした内向的な少女・いとが、ひょんなことから始めたメイドカフェのバイト仲間や、一度は手放した津軽三味線と向き合う中で、少しずつ成長していく姿が描かれる。強烈になまった津軽弁を話すいとと、東京から移り住んだいとの父、そして昔からこの土地に暮らす祖母の三人による、絶妙にすれちがった会話が面白い。お互い相手の言葉はわかっているのに、話すことはできない。いとと祖母はおなじ津軽弁だけれど、やはり世代も違うし孫とおばあちゃんの関係だから、なんでも話せるわけではない。そんな中、かわいいメイド服を着てみたいという変身願望から乗り込んだメイドカフェで、たのしい仲間たちと絆を深めていく。こういう難しい時期に話を聞いてくれる「よその大人」って、すごく大事だと思う。高校生の僕には家と学校しかなかったけれど、閉じこもりがちな自分に向き合ってくれる大人に出会えたいとは幸せ者だ。クライマックスに見せる彼女の表情が、すべてを雄弁に物語っている。

最後に会話劇がよかった作品をもう一本挙げておこう。北川亜矢子脚本の「別に、友達とかじゃない」である。なにもない田舎に住む、かつて家の方向が同じでよく一緒に下校していた三人の女子高生が、卒業を間近に控えた春にひょんなことから再会して思いの丈をぶつけあう…という40分の短編映画だ。おそらく学校ではキャラも所属するコミュニティも違う三人。特にこれといった共通点もないけれど、なぜか一緒に帰ってしまう。「私たち別に友達じゃないからね」と確認し合う距離感が新鮮でおもしろい。そして、遠慮なく芯を食ったことを言い放ったり、ずけずけと心の柔らかい部分に踏み込んだり、友達同士でないからこそ真に迫ってしまう彼女たちのやり取りは、とても見応えがあった。おそらく多くの人が三人の抱える悩みや苦しさに共感するのではないだろうか。僕は、こんなにも真っ直ぐ気持ちを言い合える「仲間」が居るなんて羨ましいと嫉妬してしまった。レプロのアイドル映画なんて…と見逃すには勿体ない映画であることはたしかだ。

2.「外の世界」へ飛び出そう

ところで、おうちに引きこもる時間が増え、まともに旅行にも行けない時間が長引くほど、外の世界へ連れ出してくれる映画のありがたみは増すというものだ。緻密なストーリーや俳優の熱演もいいけれど、まずなにより目が喜ぶかどうか。これが映画の肝だと思う。

先日配信がはじまったピクサー最新作「あの夏のルカ」はすっきりとした後味の残るすてきなジュブナイルだけれど、いちばんの見どころは監督自身の故郷を再現した北イタリアの景色の美しさにあるだろう。ジブリ作品の影響も受けたという演出はいい意味でピクサーのイメージを覆すものであり、街の表情そのものに愛着を抱かせてしまう。その前のディズニー作品「ラーヤと龍の王国」も東南アジア文化圏をモチーフにした舞台設定がハリウッド映画にしては新鮮であった。EUフィルムデーズ上映作品「オーストリアからオーストラリアへ ふたりの自転車大冒険」は、タイトルの通り、ふたりの男が自転車でオーストリアからオーストラリアまで自転車で旅をするドキュメンタリー。カザフスタンのステップやオーストラリアのナラボー砂漠のどこまでも続く地平線に感動し、インドのハリマンディル・サーヒブの雑踏に胸が高鳴る。コロナ禍のいま、国境を軽々と超えて地域の人びとと交流する彼らの記録にはもはや懐かしさすら漂うが、これらの作品は、自粛生活で疲れ切った心につかの間のうるおいを与えてくれる。

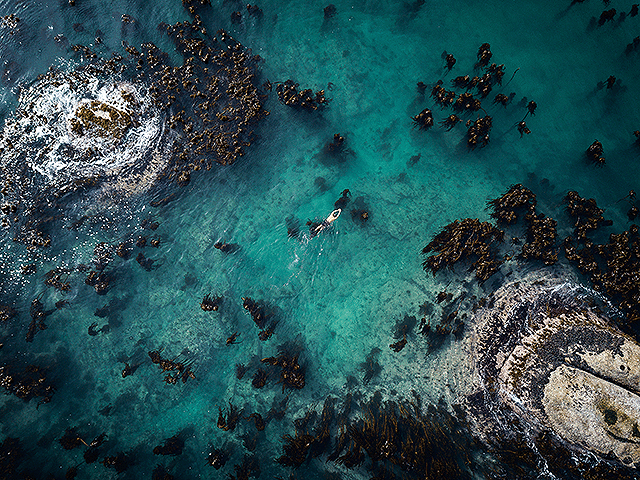

ことしのアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞し、僕もベストテンで10位に挙げた「オクトパスの神秘:海の賢者語る」は、南アフリカの豊かな自然の映像がすばらしい作品だった。精神を病んでしまい、幼少期を過ごした故郷のビーチに戻った映像作家が、その海に暮らすメスのタコと特別な「絆」を築いていく様を追うドキュメンタリーだ。タコは人間の三歳児程度の知能があるらしい。殻をかぶって擬態し、敵の目を欺くこともできれば、人間の顔を識別することもできる。この作品は、そんなタコの驚異的な生態をダイナミックな映像で記録した一級の自然ドキュメンタリーであると同時に、心に傷を負った中年と、メスのタコの甘美な交感を描くラブロマンスでもあるのだ。ふたりの関係にはさまざまな見方があるかと思うが、少なくとも僕はとても感動した。ネットフリックスで配信中なので、気になる方はぜひご覧頂きたい。

ロケーションが魅力的な映画といえば、キーウェスト島の光かがやくビーチとレトロな町並みを美しく切り取った「ビーチ・バム まじめに不真面目」を挙げておかねばなるまい。この映画の主人公、ムーンドッグはひとところに留まることのできない自由人だ。つねにハイの彼は「世界は俺のためにある!」と叫び、酒に溺れ、女の尻を追いかける。寅さんを何倍も悪化させたような人間だ。なにもかも不道徳で狂っている。すべてを「楽しめればいい」に還元し、無意味化してしまう。いや、そうやって意味化されることを拒んでいるのだろう。だから、妻の死という悲劇に際しても、極度に落ち込んだり、かなしみに耽ったりはしない。次の楽しみを探す旅に出るのである。こうやってムーンドッグの言動を並べてみると、虚勢を張っているのではとか、一周回って虚しいのではと言いたくなるけれど、彼は本当にすべてを楽しみ尽くしている。ウソなんてひとつもついていない。そこがとってもセクシーで、ロマンティックなのだ。絶対に自分にはムリな生き方だとは判りつつ、それでもその享楽的で狂った人生観に憧れと解放感を覚えてしまう。

3.もうひとつの「外の世界」

そう、映画が導いてくれる「外の世界」とは、なにも地球儀の上の冒険だけを示すのではない。「自分の知らない生き方」もまた映画が教えてくれる「外の世界」なのだ。その意味でことし最もすばらしかった作品のひとつに、アカデミー賞で作品賞・監督賞・主演女優賞を受賞した「ノマドランド」が挙げられる。ルポルタージュ的なタッチで描かれた、アメリカ北部の寒冷地帯をひとりキャンピングカーに乗って点々とするファーンの漂流の物語は、まさしく新鮮なおどろきに満ちた「外の世界」だった。どこまでも果てしなく続く地平線、だれもいない朝に浴びる陽の光とつんと肌をさす冷気、ノマドな暮らし方をする人たちと集うコミュニティーの温かさ。そのどれもが初めて見る光景だ。僕の知らない世界には、僕の知らないよろこびや、僕の知らない悲しみがある。みんなの言う「普通」から外れてしまった道でしか生きられないファーンは、クロエ・ジャオ監督の前作「ザ・ライダー」の主人公と通ずるものがあった。リンダ・メイやスワンキーといった個性豊かな仲間たちがそばにいても、結局ひとりで旅する方を選んでしまう。ファーンにとっての幸せとはなんのだろう。太陽は規則正しく登っては沈み、コインランドリーのドラム式選択肢のようにぐるぐると同じ毎日がやってくる。お腹を満たし、駐車場台を払うために日雇いの仕事をめぐり続ける。ファーンも決してこのような生活を自分から選んだわけではない。あの印象的なラストカットが示すように、人生の旅はこれからも続く。僕たちがファーンの生き様に惹かれるのは、けっしてノマドな生き方がユートピア的だからなのではなく、孤独を受けいれて戦い続けるその背中に、救いを見るからなのだと思う。

また、自閉症の人びとは世界をどう見ているのか?を追ったドキュメンタリー「僕が跳びはねる理由」や、時系列や視覚的情報を混濁させることで、認知症に蝕まれていく男性の絶望を描く「ファーザー」は、映画ならではの表現でふだん知ることのできない世界を見せてくれる。僕たちの認識はどこまでいっても「主観」でしかない。他人の視点からものごとに触れることは不可能なのだ。しかし、これらの映画は、映像のマジックを使ってなんとか自閉症や認知症の人びとの「主観」を再現しようとしている。映画を観てすべてを知った気になることはできないけれど、考えるヒントを手に入れるキッカケにはなるだろう。僕にも脳梗塞で倒れて以来、認知症が進んでしまった祖母がいる。いったい彼女はお見舞いにきた僕をどう見ているのだろう。「ファーザー」を観ても、そこに答えはない。それでも、少しは祖母の気持ちに近づけたのではないかと、思わずにはいられないのである。

アカデミー賞短編実写映画賞を獲得したネットフリックス限定配信の「隔たる世界の2人」は、タイムループから抜け出せなくなった黒人青年の目線から、アメリカ社会に生きる黒人たちの地獄を描いている。僕たち観客は強制的に彼らの苦しみを体験することになる。これもまた「主観」の映画と言えよう。どれだけ努めても、最後は白人警官に射殺される恐怖。あまりの理不尽さに視聴を止めたくなるほど怒りがこみ上げてくるが、この映画で繰り返される「バッドエンド」は、じっさいの事件をモデルにしているのだ。現実が物語の衝撃を上回ったときの絶望は、筆舌に尽くしがたい。ブロードウェイで上演されたデイヴィッド・バーンのステージをスパイク・リーが映画用に編集した「アメリカン・ユートピア」にも、ブラック・ライヴズ・マターのムーブメントを背景にした演出がある。日本に住んでいるとなかなか想像しにくい世界だが、たしかに現実に存在する問題であり、僕たち自身も無関係ではいられないだろう。だれもが一度は考えるべきテーマという意味で、どちらも必見の映画だと思う。

また、人種差別と並んで本邦において表面化しにくい社会問題のひとつに移民問題がある。「未体験ゾーンの映画たち2021」で上映された「アンコントロール」は、デンマーク版「レ・ミゼレラブル(ラジ・リ監督)」とも言うべき作品だった。警官の暴行事件をきっかけに緊張高まる黒人ゲットーを舞台に、パトロール中の警察官ジェンスとマイクが暴動に巻き込まれていくさまを描いている。北欧映画特有のソリッドでクールな質感と、「ブラックホーク・ダウン」を思わせる出口のない地獄のサバイバル劇のエンタテイメント性がいいバランスだった。ヨーロッパではシリア紛争による難民流入を機に移民排斥運動が高まっており、本作や「レ・ミゼレラブル」もその流れを汲んだ内容になっているが、日本もけっして他人事ではない。出自や背景の異なる人びととこの閉鎖的な社会がどう向き合っていくのか。それはこれから何十年も向き合っていかなければならない課題になっていくはずだ。

4.そして、想像の旅に出る

アメリカの荒野でキャンピングカー暮らしをする未亡人の孤独や、認知症が進んで世界が崩壊してしまう老人の苦しみ、そして、差別のループから抜け出せない黒人の絶望や、ゲットーで貧困生活を強いられる移民たちの怒り。そのどれも他人事ではないが、けっして身近な感情でもない。日本で生まれ、日本に暮らす、いまのところ五体満足の僕にとって、彼らを「理解」することは容易ではないと思う。しかし、だからといって歩み寄りを諦めたりはしないし、わからないからこそ、かえって強く心惹かれることだってある。

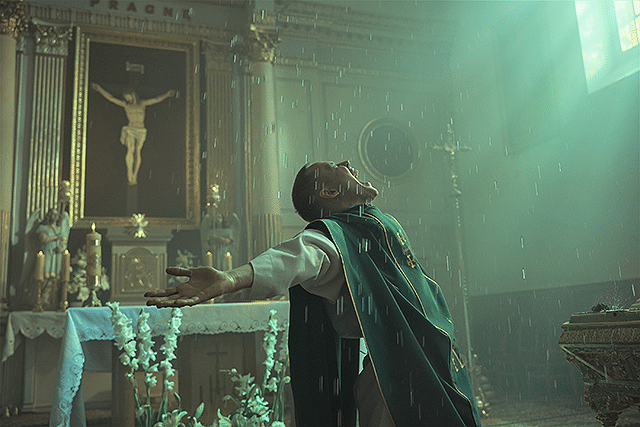

ベストテンの3位に挙げた「聖なる犯罪者」は、少年院から仮釈放された少年が、身分を偽ったまま村の聖職者としてこの土地で起きた凄惨な事故の傷を癒そうと模索しはじめる…という物語だ。危ういならず者にも、イノセントな神の使いにも見える主人公・ダニエルの瞳が、この映画のすべてと言っても過言ではない。だれかを欺いているという背徳感は、なによりも物語をドライブする原動力になる。ダニエルの無軌道な暴走は、正直、まったく理解できない。「たまたま信じくれてラッキー」ぐらいのノリで村に居座る図太さとツメの甘さにはめまいがする。しかし、それでも僕はダニエルの物語に惹かれてしまう。もっと彼の考えや気持ちを知りたい。なるべく僕の心と頭で受け容れたいと思う。

一方、そうやって自分の手の届かない範囲にいる人、これまでの知識や経験から想像するにはあまりにもかけ離れた人、もっと言えば「他者」の気持ちをわかろうとすること自体、おこがましいのではないかという考えが時々頭をよぎる。同性愛者のラブロマンスを観たって彼らのほんとうの苦しみを感じることはできないし、まして映画を観ただけで何かを語ろうとするのは、越権行為なのではないか。僕たちには当事者の声にただ耳を傾ける以外、選択肢があるのだろうか。しかし、少なからず映画やドラマといったフィクション(場合によっては当事者と関わったり、本やニュースでその一端にふれることもあるだろう)を通して見聞きしたこと、それを受けて自分のなかに湧き上がった感情や想いを、一切発信したり、だれかに伝えたりもせず、ただじっとその内側に閉じ込めておくのが、正しい態度だとも思わない。

そんな問いに一本の補助線を与えてくれたのが、ことしの上半期ベストに選んだドキュメンタリー映画「二重のまち/交代地のうたを編む」である。

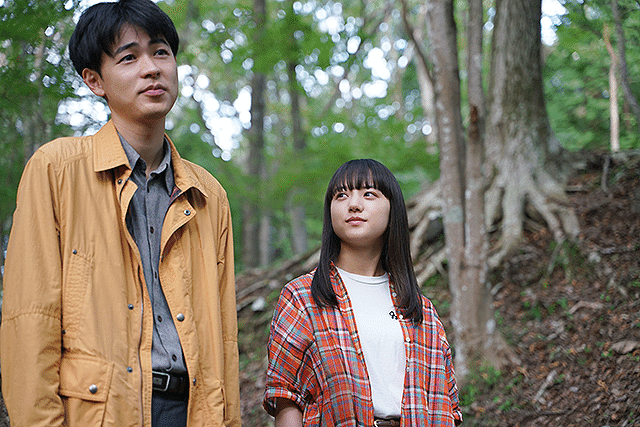

結論から言ってしまえば、この映画が答えらしい答えを示すわけではない。震災ボランティアを機に陸前高田市に移り住み、創作活動を続ける小森はるかは、詩人・瀬尾夏美とともに、とあるワークショップを開く。それは、小森とおなじく発災時は東北となんら縁のなかった(あったとしても被害の軽微な土地に住んでいた)4人の若者をこの陸前高田に招き、瀬尾の作品「二重のうた/交代地のうた」のモデルになった被災者たちにインタビューしてもらうというもの。

そして映画は、彼らが当事者のことばを語り直し、そこで得た気づきをもとに「二重のうた/交代地のうた」を詠みあげていく過程を取材するのだ。スクリーンには四人の若者がひたすら葛藤する姿が映される。それは、当事者の語りをそのままに再現できないもどかしさや、部外者が乗り込んで震災の話を根掘り葉掘り聞き出すことへの罪悪感、そして、それでもなお語らねばならないという強い使命感である。あきらかに監督の小森はるかは、みずからが迷いながら進んだ道に、四人の若者だけでなく、僕たち観客を誘い込んでいる。もちろん、この葛藤に答えはない。ひたすら苦しんで、暴れて、なやみ続けるのだ。なにもこれは震災に限った話ではない。すべての「当事者」と「非当事者」の関係に言えることである。なるべくていねいな足取りで「想像」の旅に挑むほか、おそらく「非当事者」には残されていない。観客を「外の世界」へといざなう映画は、その終わりなき旅の第一歩になってくれるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?