【R.I.P.】デヴィッド・クロスビー2+1枚の現代性

「Lighthouse」で得たアクチュアリティ

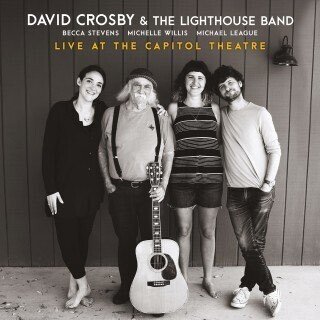

先週、David Crosby&Lighthouse Bandの「LIVE AT THE CAPITOL THEATRE」を予約した。それにしてもDVD付きのCDを買うなんて、本当にいつぶりだろうか……。

※無事購入!

ミシェル・ウィリスの新譜に感動して以来、改めて「Lighthouse」と「Here If You Listen」を聴き直していて、この半年くらいの聴取傾向にピタッとくるリリースだ。とてもうれしい……が、我ながら、すごい狭い範囲をくるくる聴いているな。

(これはクロスビーのYoutubeチャンネルで同年・同会場でのライヴがアップされているので、その完全版かしらん)

そもそも、「Lighthouse」リリース時にはデヴィッド・クロスビーの新譜と聞いても「ふーん」としか思わなくて、マイケル・リーグが関わっていると読んでも、だからといって「いまさら、そんなに良いわけでもないだろう」とスルーしていた(それまでがなあ、と)。

しかし、彼らが『Woodstock』を楽屋で演奏する動画を見て(これはなぜかアップされたのをすぐに見た)、スルーしていたことが完全に間違いだったことに気がつき、すぐに「Lighthouse」を、そしてのちにリリースされた「Here If You Listen」を手に入れたのだった。

当時は、アメリカ本国でも『Woodstock』を「なにがWe are stardustか、なにがGoldenなものか」と冷笑する向きもあった。そんな理想主義はとっくに、厳しくも愚かしい現実の前に屈しているのだと。

だから、これほど美しく『Woodstock』を結晶化させた演奏を耳にして、リーグたちは、自分たちの思想を表明しているのだな、とも感じたのだった。3人がクロスビーに向けた眼差しに、尊敬の念と温かさを見出したのは私だけではないだろう。

音楽好きの友人と会ったときに「クロスビーのアクチュアリティ」について熱っぽく語ったりもした。クロスビーのヴォーカルスタイルが、いまこそ生きたのか。それぐらいインパクトのある演奏だった。

そして、こうした4人のノンバーバルなコミュニケーションの様子を楽しむためにも、今回のリリースが映像付きなのがうれしいのだ。

この4人でしか出せないハーモニー

そのハーモニー感覚が、クロスビーのレギュラーバンドに参加しているミシェル・ウィリスによるところも大いにあるとわかったのは、以前の原稿で書くことができた。クロスビーのバンドでも『Eight Miles High』や『Wooden Ships』といった有名曲が、ウィリスのコーラスの下支えによって大きく変化している。加齢でクロスビーの音域が変わったせいもあるだろうが、メロディラインの崩し方はライトハウス・バンドとの共演の影響もあるのではないか。

下記に「Here If You Listen」と同時期のライヴを貼っておく。このロック的なダイナミクスは、これはこれで体験してみたいサウンドだ(ドラムが大仰だが)。

また、アルバム全体としては私が求める方向とはちょっと違った「Sky Trails」でも(CPR寄りか)、ベッカ・スティーヴンスと共作・共演したタイトル曲は抜群の輝きを放っていた。あるいは『Somebody Home』のスナーキー・パピーとの演奏や、彼らのファミリーディナーでの演奏も素晴らしかった。ただ、ハーモニーの魔法がかかったライトハウス・バンドとの演奏は、クロスビーの歌声をさらに深めているように思われた。

そして、アルバムと合わせて何度も観たのが、タイニーデスクコンサートでのこの演奏の様子だ。

月並みな表現だが、この4人でしか出せないハーモニーが確実にある。だからこそ「バンド」は尊い、そう思わせてくれる。心地良さとテンション感が両立したハーモニーは、『Look in Their Eyes』のようなミニマムなコード進行の楽曲でも、たっぷりした量感で迫ってくる。

マイケル・リーグが引き出したかったもの

マイケル・リーグが「Lighthouse」と「Here If You Listen」の制作で念頭に置いていたのは、もちろんデヴィッド・クロスビーという音楽家の美質を最大限に生かすことだろう。

だが、当時で約55年のキャリアを誇るクロスビーのディスコグラフィーにおいても、この2枚と比肩できる作品はそう多くはない。特にクロスビーらしさという意味においては、作品ごとの毀誉褒貶が激しいだけに極端に限られる。

だから、プロデュースに作曲にアレンジにと、クロスビーに寄りそうマイケル・リーグのトータルなミュージシャンとしての才能にも敬服してしまう。

リーグが何より取り戻したかったのは、クロスビーが1stアルバム「If I Could Only Remember My Name ……David Crosby」で展開させた、非ロック的な感性であることは論を俟たないだろうし、その中心がクロスビーの声にあるのは誰の耳にも明らかだ。

(しつこいようだが「If I Could Only Remember My Name 」の『Traction In The Rain』は同作でも別格の美曲だ。極上の録音でギターとヴォーカルのハーモニーが収められている)

そして「Lighthouse」と「Here If You Listen」のサウンドの共通点として、ドラムレス(パーカッション類含む)であることも挙げられる。クロスビーの1stのほかにジョニ・ミッチェルからの影響も色濃くありそうなので、ドラムレスは自然な選択肢かもしれない。だが、スナーキー・パピーの頭目であり、リズムの人であるマイケル・リーグをして、ここまで徹底させたのには根拠があるはずだ。

これも私なりの解釈だが、ドラムを入れない理由を考えてみた。

ひとつは、クロスビーの声質を生かすため。ドラムの律動に合わせて歌を上下させるよりも、年齢を重ねてより繊細になったクロスビーの声音をもっと自由に響かせたかったのではないか(CSNの方法論とは逆だ)。

ドラムだけでなく、これだけアコースティックギターが入りながら、パーカッシヴに音を区切る弾き方がされる曲が少ない(少ない分、効果が際立つ)。余白もたっぷりあり、特に「Here If You Listen」は連名でリリースしている通り、各人の歌声が縦横に入り混じって、バンドのハーモニーは自在に動き回る。パーカッシヴなビートではなく、声の厚みでうねりを作って、楽曲を支えているようだ。

「Lighthouse」から「Here If You Listen」へ、ハーモニーの捉え方がそのまま作品の個性に直結している。「声」に振り切り、声のために最良の奉仕をした。結果として、そういうサウンドとなっている。

もうひとつの理由として考えたのは、画一的なジャンルに落とし込まれるのを嫌ったのかもしれない、ということ。

それぞれの出自からフォークやジャズ「ぽさ」を完全に脱臭することはできない。だが、ジャンルは多くの場合、リズムパターンによって規定(あるいは強化)される。少なくとも決定的な要素となるドラムの律動を外すことで選択肢が増えた様子がうかがえ、「If I Could Only Remember My Name 」以上にノージャンルな一方で、ヴォーカル表現のダイナミズムの幅が広がっているようだ。ハーモニーが楽曲の演出役にもなっている。

おそらく、これをスタジオでストレートに録音・ミックスしてしまっては、薄味の作品になりかねない。マイケル・リーグのアレンジアイデアを実現させる産婆役が必要とされる。それがもう一人のキーマン、エンジニアのファブリス・デュポンであった。デュポンこそ、クロスビーのアクチュアルな復活の屋台骨を担った。

ファブリス・デュポンの仕事

エンジニアのファブリス(ファブ)・デュポンについては、ミシェル・ウィリスについての原稿で触れようと思いつつ、多くを書かずじまいになっていた。ウィリスの「Just One Voice」でプロデューサー、作曲者として辣腕をふるったのがデュポンだったが、その前段としてウィリスとともに「Lighthouse」と「Here If You Listen」を作っていたのだ。「Just One Voice」でがっちりと噛み合ったことも当然だったのだ。

2作のサウンドを比較してみると、「Lighthouse」はオーソドックスなハイファイ録音に感じられる。誇張感がなく、ヴォーカルと主にアコースティックギターの自然な響きを堪能できる。それは、まさにクロスビーとリーグの親密な関係性をそのまま録音したかのようだ。

いっぽうで「Here If You Listen」は、アナログの素材をデジタルで練りに練った、とでも言いたいサウンドだ。

ドライなヴォーカルに対して楽器には深々としたリヴァーヴを施す。その残響の中から、4人の声が次々に立ち上がるサウンドスケープにぞくっとさせられた。

分厚くエンハンスされたハーモニーも印象的だ。これは「Here If You Listen」から「Just One Voice」へと受け継がれていた質感でもある。あえてデジタルっぽい、切れ目なく持続する音で声を作ってドローン的に使う場面も多く聞かれる。

声を素材として縦横に遊ばせる処理の仕方は、デュポンが手掛けたフランスのThe Dφから持ってきた、デジタル音の捉え方を応用しているようにも感じられて面白い。

両盤ともマスタリングはグレッグ・カルビ。音圧はやや高めだが、安心して音量を上げて聴くことができる。

*

マイルス・デイヴィス曰く「若いヤツとやれ」。クロスビーはその通りにして、バーズやCSNに勝るとも劣らない「バンド」を得て、アクチュアルなサウンドを響かせることができた。パーマネントな活動ではないようなのが残念だが、来月以降はライヴ盤をしっかり噛み締めたい。

先述のようにすでに動画公開済みのライヴと同音源だったとしても、アルバム化するにあたり、音のトリートメントはなされているはず。マスターに戻って手が入れられていれば、十分にディスクを買う価値がある。

様々な動画でもわかるように、一回性の緊張感に満ちたライトハウス・バンドの演奏が悪いはずかない。ライヴであることが、デュポンの手腕にも匹敵するサウンドをもたらしているはずだ。(了)

※写真はThe Music Universeより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?