憧れの指導対局 −将棋初心者の私が駒落ちを覚えました−

指す将になりたい!

私が将棋を指し始めたのは、2018年2月のことである。いわゆる藤井フィーバーをきっかけに「観る将」になって8か月ほどが経っていた。

インターネットの生中継で対局を観ているうちに、将棋の基本的なルールを自然と覚え、居飛車と振り飛車の代表的な戦型はだいたいわかるようになったが、詳しいところはちんぷんかんぷんだった。徐々に、自分でも将棋を指せるようになったら、指し手の狙いや解説の内容がより理解でき、観るのがもっと楽しくなるのではないか。そう思うようになった。

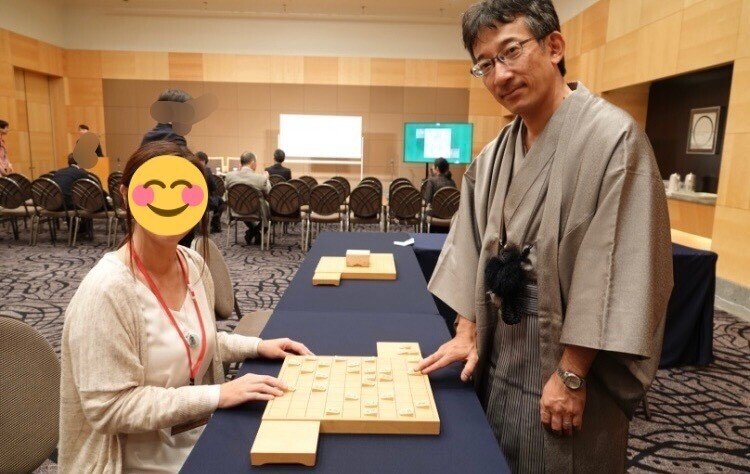

また、将棋イベントで指導対局を受けている人を見て、なんて贅沢な将棋の楽しみ方があるのだろうと思った。憧れの棋士や女流棋士と間近で向かい合って将棋盤を挟み、感想戦で言葉を交わす。イベントで話す時とはまた違った距離の近さは、私にとってとても魅力的で、うらやましく感じた。

初めての将棋教室

さて、いったいどうやって「将棋を指す」ことを始めたらいいんだろう。最初に私の頭の中に浮かんだのは、この根本的な疑問である。

私の身近には、将棋を教えてくれる人はいない。そこで、インターネットやツイッター、口コミで情報を集め、女性一人でも気軽に通うことができそうな将棋教室を探した。そして、2018年2月のある日、思い切って東京・四ツ谷のねこまど将棋教室の門を叩いた。

北尾まどか女流二段が代表を務めるねこまど将棋教室は、綺麗で明るく、白と緑色を基調とした落ち着いた空間である。棋書や将棋年鑑がずらっと並ぶ本棚。大盤が貼られたホワイトボード。将棋盤が並ぶテーブル。私はどう振る舞ったらよいかもわからず、緊張して胸がどきどきしていた。

初心者・初級者担当の直江雨続先生が出迎えてくれた。人当たりが良く優しそうな雰囲気の先生で、私の緊張は少しだけ解けた。

「将棋、指すのは今日が初めてなんです」

「駒の動かし方やルールはわかりますか」

「はい」

「それでは、まずは駒の持ち方からやりましょうか」

人差し指と薬指で駒を横から挟み、上から中指を添えて持ち上げ、人差し指と中指で上下から挟むように持ち替えて、すっと人差し指を抜きながら将棋盤のマス目にパチリと置く。それだけのことがなかなかうまくできなくて、こんな滑らかな手つきで指せるようになりたいなと思いながら、雨続先生の美しい駒音を聞いていた。

いよいよレッスン開始。先生の玉を私の角と飛車で捕まえることからスタート。玉は1マスしか動けないのに、あれ、なかなか捕まらない……。そこからなんとか十枚落ちまでたどり着いて、私の初めての将棋教室体験は終わった。

楽しかった。今までできなかったことができるようになるって、本当にわくわくすることだなあと思った。一人でも、初めてでも、とても居心地が良かった。

それから、雨続先生の勧めで「ぴよ将棋」(将棋AI対局アプリ)をスマートフォンにインストールし、仕事と家事を終えた後に、ぴよ将棋相手に対局する日々が始まった。また、雨続先生の初級者向けの講座を受け、駒の価値、数の攻め、囲い、形勢判断などの将棋の基本的な考え方を学んだ。

雨続先生は、大人になってから将棋を覚えたとのことで、大人の初心者の戸惑いや失敗する怖さ、なかなか指し方を覚えられないもどかしさをよく理解してくれ、わかりやすく教えてくれるので、とてもありがたかった。

八枚落ち

2018年2月下旬、私は八枚落ちを指し始めた。2週間に1回ほどのペースでねこまど将棋教室に通い、将棋普及指導員の伊藤守彦先生の指導を受け、電車の中で1手詰を解いた。

伊藤先生は女性初心者・級位者の指導の経験が豊富なベテランの先生で、いつも穏やかな笑顔で迎えてくれ、柔らかい語り口で丁寧に教えてくれる。将棋界に詳しく、多数の棋士や女流棋士との交流もあり、指導の合間に、今活躍している若手棋士がまだ子どもだった頃、将棋会館の道場で対局した時のこぼれ話などを聞かせてくれたりもする。スケジュールをやりくりして将棋を指す時間を作るのは決して楽ではなかったけれど、私は教室に通うのが楽しみで日々の生活を頑張った。

初めての指導対局

スムーズに端を突破できるようになった頃、抽選に当たると指導対局を無料で受けられる将棋イベントがあることを知った。どうせ当たらないだろうと軽い気持ちで申し込むと、なんと、イベントの10日ほど前に黒沢怜生五段の指導対局の当選メールが届いたのだ。私はびっくりして、思わず「えっ」と声が出た。最初は信じられなかったが、何度もメールを読み返すうちに、どんどん緊張してきて、漠然とした不安や怖さも出てきた。どうしよう……。でも、せっかくの機会をもらえたのだから、できるだけの努力をして、黒沢五段に教えていただこう。そう心に決めた。

それからは、1手詰を繰り返し解き、仕事と家事を終えた後にぴよ将棋で対局する日々が続いた。学生時代に一夜漬けでテスト勉強をしていた頃のような、懐かしい感覚だった。イベントの直前には、ぴよ将棋の八枚落ちで最高レベル「ぴよ帝」になんとか勝てるようになった。

2018年3月下旬のイベント当日。東京都内某駅の地下歩道に設置された指導対局ブースでたくさんのギャラリーに囲まれる中、私はその視線を意識する余裕もないほど緊張していた。黒沢五段に「手合いはどうしますか?」と聞かれ、「プロの先生の指導対局は今日が初めてなんです。八枚落ちでお願いします。八枚落ちの卒業試験のつもりで来ました」と伝えると、黒沢五段は「わかりました。では厳しめに指しますね」と爽やかな笑顔で言った。

いよいよ指導対局開始。1筋を突破するところまでは順調だった。しかし、黒沢五段に伊藤先生やぴよ将棋では指されたことのない鋭く攻める手を指され、あっという間にと金を作られ、手番を握られ、必死に受け続ける展開になった。どうしよう。どう指したらいいんだろう。心臓がばくばくし、顔が紅潮しているのが自分でもわかった。真っ白になりそうな頭を必死にフル回転させて、王手ラッシュをなんとかしのいだかと思ったその時、黒沢五段に「このあたりで、攻める順がないか見てみるのもいいかもしれませんね」と声をかけられた。

私は自玉周辺だけしか見ていなかった。黒沢五段に言われて、背筋を伸ばして盤面全体を見ると、上手玉に迫る順がありそうなことに気付いた。そこから反撃に転じ、なんとか上手玉を詰ませて勝つことができた。黒沢先生に「負けました」と言われた瞬間のほっとした気持ちと嬉しさは、今も鮮明に心に残っている。そして、「受けが強いですね。このくらい指せれば、六枚落ちのほうがいいと思います」と、八枚落ちの卒業認定をしてもらえた。私は、時間がない中で自分なりに精一杯努力したことが形になった達成感に浸った。

大人になってから、仕事でも家庭でも、どれだけ自分が頑張ったとしても、上司、同僚、家族、その他もろもろの事情や環境との兼ね合いで、純粋な達成感や充実感を味わう機会はほとんどなくなっていた。自分の努力が結果に結びつく喜びと楽しさを感じたのは、実に久しぶりのことだった。

指導対局の魅力

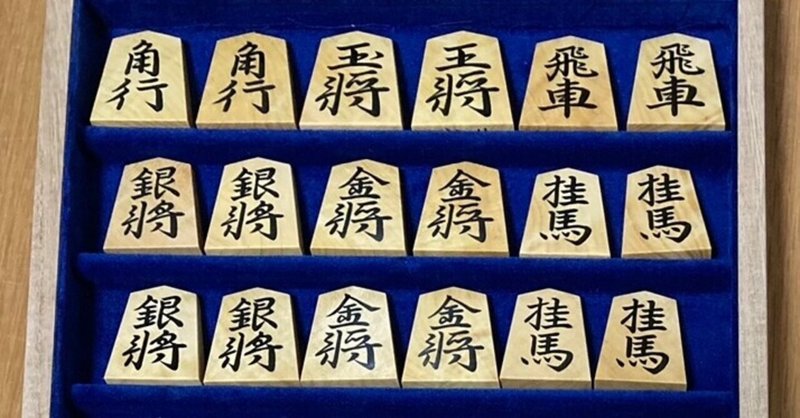

2018年4月、私は所司和晴七段の「駒落ち定跡」の本を片手に、六枚落ちの定跡を覚え始めた。ねこまど将棋教室で伊藤先生と将棋盤を挟み、家ではぴよ将棋と対局を繰り返す中で、駒を連携させて上手玉を追い詰める感覚が徐々に身についてきた。1手詰はひと目で解ける問題が増えてきたため、平行して比較的易しい3手詰を解くようになった。

2018年5月から7月にかけて、木村一基九段、菅井竜也王位、髙見泰地叡王などの指導対局を受けてみた。黒沢五段のおかげで、指導対局がとても楽しい経験として私の中に残り、もっといろいろな棋士や女流棋士の指導対局を受けてみたい気持ちが強くなっていた。また、私の場合、指導対局を自分へのご褒美とすることで、それまでに何をどう勉強するかという短期的な目標を設定することができ、モチベーションを上げることにつながった面もある。

六枚落ちは、八枚落ちと比べて手数が長いため、指導対局で棋士と将棋盤を挟む時間が長くなり、感想戦で話す内容も増えた。「ここはこちらの方が良かったですね」「慌てずにじっくり攻めても間に合ったんですよ」「これはいい手でした」そんなふうに、棋士の方々と実際に将棋を指し、私が指した将棋の話がたくさんできること。それは、私にとって特別で至福の時間だった。

駒落ちの勉強と将棋の楽しさ

2018年8月、私は四枚落ちを指し始めた。

四枚落ちは、八枚落ちや六枚落ちとは違い、そう簡単には上手陣に進入できず、かなり苦労した。そんな時に励みになったのが、女流棋士の方々からの言葉だった。イベントで私が四枚落ちで指していると話すと「すごいですね。それだけ指せたらたいしたものですよ」と、皆さんとても喜んでくれるのだ。こちらのほうがびっくりするくらい。

清水市代女流六段は「私が将棋を始めた頃は女性なんて将棋教室に1人いるかどうかくらいで、イベントもほとんど女性がいなかったんです。将棋を指してくださる女性が増えて本当に嬉しいです」と満面の笑顔で言ってくれた。私は自分なりのペースで勉強を続け、2019年4月に二枚落ちに進んだ。

二枚落ちの定跡は、自分が指しやすいと感じた銀多伝を選んだ。意外なことに、二枚落ちは四枚落ちよりも楽しく、どんどん指したくなった。平手に近く、より将棋を指している感じがする、とでも表現すればいいのだろうか。上手の指し方にも様々なバリエーションがあり、飽きることがない。

また、ねこまど将棋教室で、みずたま先生こと水留啓先生の平手初心者向けの講座を受講し、本格的に平手を指すようにもなった。水留先生は、ねこまどチームの一員として職団戦で活躍するバリバリの若手で、元気がよく明るい先生である。「この金打ちは破門ものですね(笑)」などと盛り上げてくれて、気軽に質問しやすい雰囲気を作ってくれる。対局後の振り返りでは、私の棋力に応じた課題や棋風に合った指し手を具体的に示してくれるので、平手も楽しく覚えることができた。

斎藤慎太郎王座との指導対局

2019年6月、私は斎藤慎太郎王座の指導対局を受ける機会に恵まれた。斎藤王座には、一度四枚落ちで指導対局を受けたことがあったが、中盤で間違えて指し手が見えなくなり、ヒントをもらいながら教わった。今回は、思い切ってノーヒントで挑むことにした。

斎藤王座の長く綺麗な指が駒を並べていくのに見入ってしまい、もう少しで飛車と角を逆に置きそうになって、私は内心とても焦ったが、なんとか無事に並べ終わった。

いよいよ対局開始。指し慣れた道をたどって銀多伝の駒組みをし、中盤に入ったあたりから、私は、斎藤王座の指し手から「ここであなたはどう指しますか」と問いかけられているのを感じた。斎藤王座が仕掛けた罠が見えた気がしたのだ。一つ、また一つクリアするごとに、罠が段々と難しくなっていくのを感じた。私は必死に応手を考えて指し続けた。しかし、中盤の終わり頃に選択を誤り、あっという間に攻められ、粉砕された。

負けたのに、とても楽しかった。感想戦で丁寧なアドバイスを受けながら、私は上手の指し手の狙いや意味が四枚落ちの時よりも見えるようになったことが嬉しくてたまらなかった。憧れの棋士と盤上で対話をする。「棋は対話なり」という言葉の意味の一端を垣間見ることができた気がした。また、ノーヒントで、自分で必死に考えて指したことで、自分の実力以上のものを出すことができた実感もあった。

二枚落ちは奥が深く、まだまだ先は長そうである。

おわりに

私が将棋を指し始めたもともとの目的は、将棋を観ることをもっと楽しみたいということだった。実際に、数の攻め、駒の連携といった基本中の基本がわかってくると、インターネットの生中継や大盤解説会での解説の意味がより理解できるようになり、自分なりに次の一手を予想しながら見るなど、観る将としても将棋をより楽しむことができるようになった。

しかし、自分でも意外なことに、いつの間にか、将棋というゲームそのものの面白さに魅せられ、指すこと自体が楽しくてたまらなくなっていたのである。

また、将棋を通じてたくさんの新しい出会いがあった。将棋教室や道場に通ったり、大会に出たりして頑張っている女性の将棋仲間がたくさんできた。私と同じく大人から将棋を指し始めた人も多く、ツイッターで今日詰将棋を何問解いたとか、大会の結果をつぶやいているのを見て、私も頑張ろうと励まされている。

とりわけ、まったくの初心者だった私に、将棋を指す楽しさを教えてくれたねこまど将棋教室の直江雨続先生、伊藤守彦先生、水留啓先生には、感謝の気持ちでいっぱいである。私が負けても楽しいと思って将棋を指し続けていられるのは、先生方が私の下手な将棋と真摯に向き合ってくれるおかげだと思っている。

将棋は人と人をつなぐ。

これからも、私なりに様々な形で将棋を長く楽しんでいきたい。

(肩書き・段位は当時のもの)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?