ある日突然、将棋沼に落ちました。

(これは、コロナ禍以前に書いた文章を加筆修正したものです。コロナ禍で将棋イベントの状況が様変わりしていますが、一日も早く安心して気兼ねなくイベントに参加できる日が来ることを祈っています)

はじめに

今から4年ほど前の私は、将棋の棋士で知っている方といえば羽生善治先生だけで、将棋のルールすら知りませんでした。

最近の私は、毎朝通勤電車で3手詰を解き、昼休みには将棋連盟のモバイル中継や名人戦棋譜速報で推し棋士や女流棋士の対局をチェックします。帰宅後は、スマートフォンでABEMAの将棋番組を流しながら食事を作り、子どもが寝た後はABEMA生中継の続きを見る、連盟モバイル中継等で棋譜を追う、将棋クエストの「実戦!詰めチャレ」を解く、将棋ウォーズで対局するなどしています。

また、スケジュールを調整し、様々な将棋イベントに足を運んでいます。時には始発の新幹線で遠征し、終電近くの電車で日帰りすることもあります。

2018年の初めから将棋教室に通い始め、駒の持ち方から教わって自分でも将棋を指すようになり、駒落ちでは2019年の春に二枚落ちになりました。平手も2019年初めころから本格的に指し始め、現在ウォーズ2級の四間飛車党です。

将棋を観るのも、指すのも、将棋イベントに行くのも、楽しくてたまりません。仕事と家庭を持つ身として、限られた時間をどう将棋に振り分けるかに頭を悩ませる日々です。

タイトル戦の前夜祭や就位式、各種将棋イベントでこうした話をすると、棋士と女流棋士の皆さんや、子どものころから将棋に親しんできた方々に、よく質問されます。

「将棋にまったく縁のない生活を送ってきた、しかも女性であるあなたが、なぜここまで将棋を好きになったのですか?」

今回は、私が「将棋沼」にはまっていったきっかけと流れを書こうと思います。

藤井聡太四段のプロデビュー

2016年12月24日。14歳2か月で史上最年少のプロ棋士になった、史上5人目の中学生棋士藤井聡太四段の公式戦初対局。藤井聡太四段に破られるまでの最年少記録保持者で、史上初の中学生棋士でもある加藤一二三九段との62歳6か月差の対局は、史上最年少棋士のデビュー戦の相手が現役最高齢の棋士であること、最も年齢差の大きい対局であることなどの記録ずくめの対局として、ニュース等で大きく取り上げられました。私は、見事勝利を収めた藤井聡太四段をニュースで見て、大勢の報道陣に囲まれても動じた様子一つ見せずに淡々とインタビューに答える姿に、とても中学2年生とは思えない落ち着きがあるなあと感じました。ただ、将棋のことはまったく分からなかったので、その時はすごい子が現れたものだと思った程度で終わりました。

2017年春。藤井聡太四段がデビュー戦から負けなしの連勝記録を更新し続けていることが、NHKのニュース速報で流れるようになりました。「望外の喜び」や「僥倖」。まだあどけなさを残す顔立ちの少年の口から出てくる大人びた表現。どんな質問をされても、しっかりと自分で考えて、丁寧に答える落ち着きのある堂々とした態度と、時折見せるかわいらしい笑顔。そのギャップに、この少年はなぜここまで落ち着いた振る舞いができるのだろうか。そして、これだけ世の中で騒がれる「将棋」とはどういうものなのだろうかと、興味を持つようになりました。

初めて見た対局

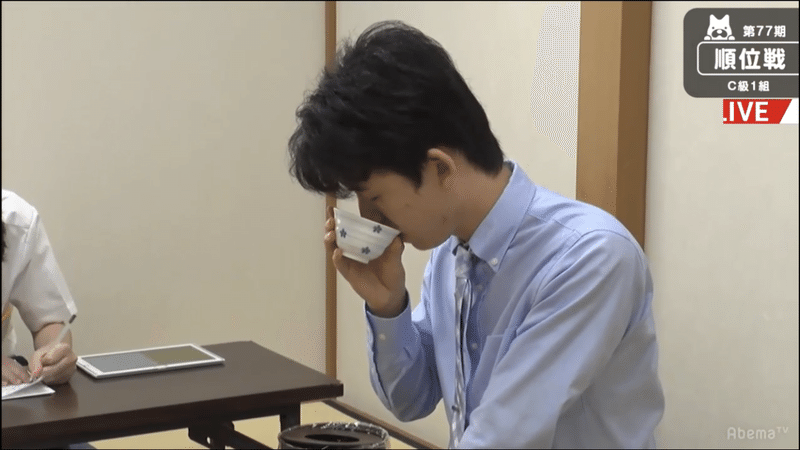

そこで、私は、インターネットの生中継で、初めて将棋の対局を観てみました。藤井聡太四段の連勝が続いていた最中の、都成竜馬四段との対局だったと記憶しています。

すると、将棋のルールも分からないのに、藤井聡太四段が指す手になぜかわくわくし、なんとも言えない高揚感を抱いたのです。フィギュアスケートで4回転ジャンプが鮮やかに決まった時のような、スポーツ観戦をしている時のドキドキや高揚感とよく似た感覚でした。画面を通して伝わってくる張り詰めた緊迫感。対局中の棋士の真剣な眼差し。藤井聡太四段の頭がどんどん前に出てきて将棋盤の一部が隠れてしまったり、扇子をぱちぱち開閉させてリズムを取りながら考えたり、都成竜馬四段が首をひねったり、頭を抱えたりするなど、棋士の動きが意外に大きいことにもびっくりして、観ていて飽きることがありませんでした。

秒読みの中、必死に最善の手を探して苦悩する棋士の姿。負けた方が自分で負けを認めることで勝負が決まる厳しさ。対局を終えて勝敗が決したばかりの棋士同士が、直後に二人で対局を振り返り、「ここはこの方が良かったですかね」「そうですね、これもありましたかね」と話す感想戦を、負けた方はつらくないのかなと思いつつ見ていたら、時折笑顔も見えるやり取りが繰り広げられていて驚きました。

また、解説の棋士と聞き手の女流棋士が「これはすごい手が出ましたね……」と驚く反応の面白さ。長考中に雑談が始まるのも楽しく聞きました。解説を聞きながら対局を観ているうちに、おぼろげながらルールも分かってきました。

将棋の歴史とストーリー性

それから、私は、インターネットの生中継で藤井聡太四段の対局を見るようになりました。藤井聡太四段の指し手は、将棋をほとんど知らない私が見ても、藤井聡太四段らしい工夫と鋭い狙いが詰め込まれていて、華やかな将棋だと感じました。

藤井聡太四段に関する記事を読んだり、テレビ番組を見たりもするようになりました。藤井聡太四段は、故・板谷進九段が大師匠に当たり、藤井聡太四段の師匠の杉本昌隆七段が「私の師匠の板谷進九段の夢だった、東海地区にタイトルを持ち帰るのが私の夢でもありますし、藤井の夢でもあると思います」とおっしゃっているのを聞いて、将棋界には一門の系譜があるのだと知りました。もともと日本史が好きな私は、現代まで脈々と受け継がれてきた歴史と系譜に惹かれ、時に感動し、将棋と棋士の持つストーリー性に大きな魅力を感じました。

同時に、藤井聡太四段の対局相手、解説、聞き手の棋士や女流棋士も、個性豊かで魅力的な方ばかりでした。その方たちのことももっと知りたい、対局や解説を観たいと思い、インターネットの生中継やNHK杯将棋トーナメントで、藤井聡太四段以外の棋士の対局も観るようになりました。

特に解説にはそれぞれの個性が表れ、実況風の臨場感あふれる解説もあれば、わかりやすくユーモアのある解説、あっという間に詰む詰まないを見切る早見えの解説、どれも楽しくて引き込まれました。さらに、対局者と解説者の間に、師弟関係や奨励会の同期、同学年といった関係がある場合は、その関係性も解説に色濃く影響するため、棋士の人間関係にも興味を持ちました。インターネット等で調べて過去の様々なエピソードを知ると、だからあの時こうおっしゃったのかと意味や背景が分かり、より面白く観ることができるようになっていきました。

観る将の沼

佐藤天彦名人のアザラシ柄の和服。対局者が頼む昼食や夕食、いわゆる「将棋めし」。タイトル戦のおやつ。

いつしか私は、とっぷりと「観る将」の沼にはまっていました。

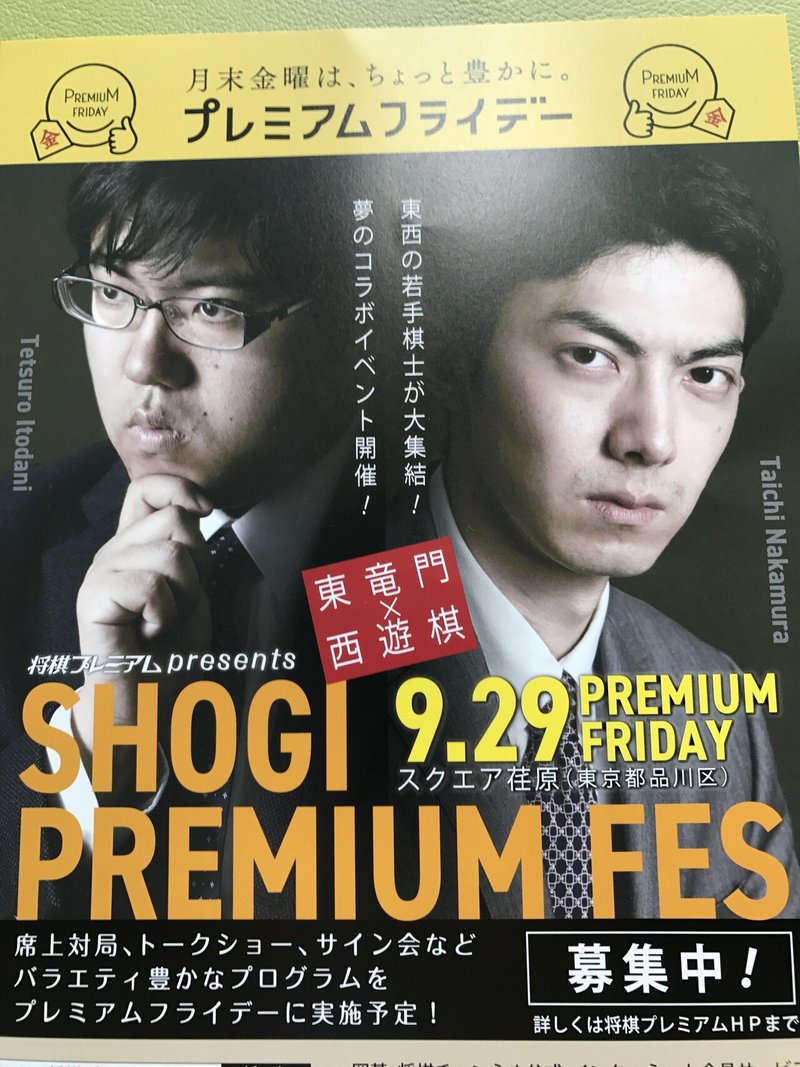

2017年秋。私は、初めて将棋イベントに参加しました。一人で。

もともと、私は観劇とライブに行くことが趣味で、一人で好きな芝居やアーティストのライブに行くことには慣れていました。でも、将棋イベントがどういう雰囲気なのか、客層はどのような感じなのか、自分がどう立ち振る舞えばいいのかまったく分からず、思い切って参加の申し込みをしたものの、正直なところ不安でいっぱいでした。

イベントが始まると、すぐ目の前に、テレビやインターネットの生中継で見ていた棋士や女流棋士その人がいるのです。サイン会で直接話して、握手して、一緒に写真を撮ってもらえるのです。

それまで、遠くからステージ上の俳優やアーティストを見ていた私には到底想像のつかない距離の近さに、衝撃を受けました。そして、棋士や女流棋士の皆さんの気さくさに驚きました。

実際にお会いすると、画面を通して受けていた印象と変わらぬ丁寧さやファンへの気配りだったり、逆に意外な一面が見えたりして、お会いした方皆さんのファンになってしまう勢いでした。

トークショーでは普段からの仲の良さを感じさせる絶妙なやり取りにくすっと笑わされ、席上対局では公式戦さながらの気合いと緊張感の中、そのすぐ横で行われる大盤解説の声が対局者に聞こえて気にならないのかと、こちらが逆に心配になったりもしました。対局を終えた後の感想戦では、両対局者に解説者と聞き手も加わり、時にユーモアを交えつつ、様々な読み筋が披露され、棋士の頭の中はこういうふうになっているのか、あの短時間でこんなに深くまで考えているのかと、素直に感動しました。

イベントからの帰り道、私はカフェで一人たたずみ、目と耳から一気に入ってきた多過ぎる情報を頭の中で整理しながら、こんなに楽しい世界があったのかと信じられない思いでした。とにかく、棋士や女流棋士の方々とファンとの距離の近さに圧倒されました。

将棋界と「ちょっとしたパーティー」

その後、私は将棋イベントだけでなく、タイトル戦の前夜祭や就位式にも足を運ぶようになりました。

まさか、そういう場所に一般のファンが参加することができるなんて、思ってもいませんでした。羽生善治竜王とお話しして、握手して、ツーショット写真を撮っていただけたのは、夢のような出来事でした。

洋服の売り文句に「ちょっとしたパーティーでも使えます」と書いてあるのを見て、そんなのどこでやってるんだろう?とずっと疑問でしたが、将棋界は「ちょっとしたパーティー」の宝庫でした。

前夜祭や就位式の会場には、対局者以外にもフロアに棋士や女流棋士がたくさんいらっしゃっていて、その方々とも自由にお話をしたり、一緒に写真を撮ったりしていただけます。将棋ファンにとっては天国のような場所だと、足が地についていないようなふわふわした気持ちでした。

何度も前夜祭やイベントに参加しているうちに、お会いした棋士や女流棋士の方に顔を覚えていただいて、「いつもありがとうございます」と声を掛けていただけるようにもなりました。

気が付くと、私は,どうにか時間をやり繰りして、可能な限り将棋イベントに参加し、「イベント将」沼の深みにはまり込んでいました。

そして、自分でも将棋を指せるようになれば、解説の意味や指し手の意味が今よりも分かるようになり、より「観る将」を楽しむことができるのではないかと思うようになりました。また、棋士や女流棋士の指導対局を受けてみたいとも思い、将棋教室に通い始めて将棋を指す楽しさに目覚め、「指す将」になり、今に至ります。

「指す将」の魅力については、また機会を改めて書きたいと思います。

将棋沼は、まだまだ広く、深そうな気がしてなりません。

(肩書きは当時のもの)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?