棋力ゼロからの指す将の始め方 コロナ禍ver.

はじめに

「憧れの指導対局ー将棋初心者が駒落ちを覚えましたー」では、私がねこまど将棋教室に通い、駒の持ち方から始めて、指導対局を楽しむようになるまでのプロセスを書きました。

しかし、コロナ禍が収束する見通しが立たない中、リアル将棋教室でオープンしているところは数少なく、オンライン講座やオンライン指導対局に切り替えている教室が目立ちます。

また、東京、大阪等の大都市圏以外は、そもそも将棋教室がないところも多いです。仕事や家庭の事情で将棋教室に通う時間的、経済的、心理的余裕がない方もいると思います。

そこで、今回は、指す将の始め方と将棋の勉強の続け方について、指す将デビューから約3年間試行錯誤を重ねてきた私の度重なる失敗経験とそれなりの成功体験に基づき、こうすれば効率的ではないかと考えたことをまとめてみました。

もちろん、これが全員に当てはまるやり方ではないと思います。あくまで私の個人的な経験に基づくひとつの提案です。

棋力ゼロから気軽に楽しく指す将を始めるために、どこか一つでも参考になれば幸いです。

子どもと大人の将棋の覚え方の違い

子どもは、遊び感覚で実戦をたくさん指し、勝ったり負けたりする中で自然と強くなります。好きなことへの集中力と記憶力が高く、柔軟性に富み、負けて泣いてもすぐ立ち直る力があるからです。盤面を形で覚える視覚的記憶力も優れています。時間的にも余裕があります。

大人は頭が固く、集中力も記憶力も体力も落ちるばかり。日常生活の中で、仕事、家事、育児など、将棋以前にやるべきことがたくさんあって、空き時間をひねり出すのも一苦労です。また、負けが込んでへこむと立ち直るのに時間がかかります。

でも、大人が子どもより圧倒的に有利な点があります。理屈立てて物事を考える力です。

大人になってから将棋を指し始める場合、これを最大限に活かすことで、より早く指し方を覚えて強くなることができると思っています。

どんな「指す将」になりたいかー目的と方向性を考えようー

一口に「指す将」といっても、目的、つまりどんなことができるようになりたいかは人それぞれです。

主な目的をどこに置くかで、それを達成するための具体的な手段が変わってきます(もちろん共通する部分も多々あります)。

自分なりの目的を、ゆるい感じでいいので考えてみてください。

こんなイメージ。

・ABEMAや大盤解説会の解説を聞いても意味がよくわからないので、もう少しわかるようになりたい

・棋力ゼロだけど、せっかく観る将になったので、少しは将棋を指せるようになりたい

・推しの指導対局を受けたい

・推しが得意な戦型と同じ戦型を指してみたい

・平手でガチで強くなっていつか初段になれたらいいな

現時点での目的でかまいません。途中で変わってもOKです。

私の場合、最初の目的は「ABEMAやニコ生の解説を聞いて、藤井聡太四段の指し手の狙いや意味が少しでもわかるようになりたい」「将棋イベントで指導対局の存在を知り、棋士と将棋盤を挟んで話している人がうらやましく、自分も受けてみたい」の2点でした。

今は「いろんな棋士や女流棋士との二枚落ちの指導対局を楽しみ、定跡を外されてもしっかり考えて対応できるようになりたい」「将棋ウォーズ2級で停滞気味だけれど、自分なりのペースで初段を目指したい」です。

駒の持ち方を教わった頃は、自分が初段を目指したいと思うようになるとは夢にも思いませんでした。いつの間にか将棋というゲーム自体の面白さと奥深さに引き込まれ、観る将と指す将に費やすエネルギーの比率は、9対1から4対6に逆転しています。

おひとりさま指す将を始めてみよう

前項の目的すべてに共通するおひとりさま指す将の始め方をざっくりとまとめてみます。

① 駒の動きと特性を覚え、将棋の基本的な考え方を知る

観る将の方は、ABEMAやニコ生の将棋中継を観ているうちに自然と駒の動かし方を覚えた方も多いと思います。指す将を始めるに当たって、改めて駒の動きと特性を確認するとともに、将棋の基本的な考え方を知っておくのも一つです。

東京で将棋教室「将棋の森」を主宰する高橋和(やまと)女流三段(@takahashiyamato)の「はじめての将棋練習帳 STEP1 駒を取る」「初めての将棋練習帳 STEP2 駒を詰ます」は、書き込み式ドリルです。STEP1が355問、STEP2が232問。

将棋を始めたばかりの人が無理なく達成感を持ちながら解いていくことができるように、章の構成がよく考えられています。問題の難易度の上がり方がちょうどよく、かつ良問揃いです。

私は四枚落ち(中級程度)の頃に購入して解いてみましたが、それまでなんとなく指していた手の意味を再確認することができ、とても勉強になりました。

② 詰将棋

将棋の勉強法といえば詰将棋を思い浮かべる方も多いと思います。

では、詰将棋を解く意味と目的とは、いったいなんなのでしょうか。

将棋は相手の玉を先に詰ませた方が勝つゲームです。まずは、頭金、腹金、尻金などの基本的な詰みの形を覚えることが大切です。

さらに、相手の玉を詰ますことができる形に持っていく「詰め手筋」をたくさん覚えていればいるほど、勝ちやすくなります。

そのための勉強法として、詰将棋はとても優れています。

相手の玉を早く確実に詰ますことができるように訓練することが重要なのです。

某M六段の有名な「詰将棋意味ない」発言は、ご本人も今やネタに使っていますね。私は、M六段の意図は、100手以上かかる長手数のものや飛車を不成で入るなど、実際の対局で出てくる可能性がほぼない詰将棋を解いてもさほど意味はないということではないかと推測しています。アマチュアの指す将に詰将棋は必須です。

「詰将棋は裏切らない」は事実だと、棋力が上がるにつれてつくづく実感しています。

③ 対AI戦アプリ「ぴよ将棋」をダウンロードする

将棋は一人では指せません。そこで対AI戦アプリの登場です。「ぴよ将棋」は棋力設定がちょうどよく、多機能で汎用性のある優秀な対AI戦無料アプリです。

平手にも駒落ち(詳細は後述します)にも対応しており、レベルが15級から七段まで40段階に細かく分かれています。自分とAIとの対局を棋譜解析にかけると、定跡手、好手、疑問手、悪手を判定し、形勢評価グラフを作成してくれるので、自分の対局を振り返ってどう指せばよかったかを考えることができます。

④ リアル盤駒を手に入れる

実家に眠っている古い盤駒を引っ張り出してきても、安物の盤駒を買ってもかまいません。折りたたみ式の木製の盤駒セットは通販サイト等で2000円~3000円程度で売っています。将棋盤は布製、ビニール製や紙製の薄いものもあります。

詰将棋の局面を盤に並べて駒を動かしながら考えると、頭の中で考えているだけでは気づかなかったことが見えてくることがあります。推しの棋譜並べも楽しいものです。

私は天童市にふるさと納税をして、返礼品の木製の盤駒を手に入れました。本物の盤駒を手にすると、指す将を始めた実感が湧いて、テンションとモチベーションが上がりました。

モチベーションの維持。これは、私が指す将を続けるためにとても重要だと考えているポイントでもあります。

次項から、②と③の具体的な勉強法の例について詳しく書いていきます。

詰将棋の勉強法

① 1手詰の本を買う

数多くの詰将棋本が発売されていますが、同じ1手詰でも難易度に差があります。3手詰、5手詰、7手詰と手数が多くなるごとに、問題の難易度の差はどんどん開いていきます。難しい3手詰より易しい7手詰の方が簡単に解けることもざらです。

私が初心者におすすめしたいのはこの2冊。

・「藤井聡太推薦!将棋が強くなる1手詰」 日本将棋連盟 マイナビ出版

将棋のルール、駒の動かし方、王手のかけ方、玉が詰んでいるとはどういう状態かなど、基本的なことから丁寧に書かれています。詰まし方のパターン別の解説も詳しく、初心者にうってつけです。実戦問題、卒業問題へとスムーズにレベルアップできます。

・「1手詰ハンドブック」 浦野真彦 マイナビ出版

あまりにも有名な浦野先生の詰将棋シリーズ。鉄板です。

こちらも詰みの形について解説がついていますが、「藤井聡太推薦!将棋が強くなる1手詰」を解いてからの方がより理解しやすくなると思います。

② 詰将棋アプリをダウンロードする

将棋ブームで無料の詰将棋アプリがたくさん出ています。

私のおすすめの無料アプリはこちら。

・みんなの詰将棋

入門者向け1手詰が120問入っています。そのほか、1手詰から11手詰までの様々な問題を選べます。

・将棋クエスト

「将棋ウォーズ」と同様に、対人戦ができるアプリです。初心者には「ひとりで練習」の「1手詰練習」300問がおすすめです。詰将棋が楽しくなってきたら「実戦!詰めチャレ」で実戦形の詰将棋に挑戦してみましょう。

・ぴよ将棋

トップ画面の「実戦詰将棋」に、初級、中級、上級、有段の実戦型詰将棋問題が毎日各1問ずつ出題されます。

③ 1手詰を繰り返し解く(棋力の目安:初心者から初級者、駒落ちだと十枚落ち〜六枚落ちくらい)

最初は、間違えないようによく考えて丁寧に解くところから始めましょう。1冊解き終わったら、また最初から解くことを繰り返して、早く解く力をつけていきます。問題を見てすぐ解けるようになると、中級者くらいの力がついていると思います。考えるというより、局面をひとめ見て詰みがぱっと確実にわかるようになるのが最終的な目標です。

10分で何問解けるか、1冊解くのに何分かかるか、タイムトライアルをして記録をつけてみるのも、自分がどのくらい上達しているかを可視化できて励みになります。

時間はそれほど長くかけなくてもいいので、できれば毎日コツコツ解くようにすると力がつきます。通勤電車の中、夕食後の休憩タイム、お風呂に入る前など、自分が時間をとりやすいタイミングを見つけて日々の生活リズムに組み込み、習慣化してしまうと楽です。

④ 3手詰にチャレンジする(棋力の目安:初級者から中級者、駒落ちだと八枚落ち卒業〜四枚落ちくらい)

1手詰が、ひとめとはいかないまでもほぼ確実に解けるようになったら、3手詰にチャレンジしてみましょう。1手詰を早く解く練習と並行して進めてかまいません。

3手詰は「自分が初手を指したあと、次に相手がどう受けるか」「3手目で自分がどう詰ますか」という、2手目=相手の応手を読むという作業が加わります。2手目の相手の応手は複数考えられ、どう受けてくるかを自分ですべて読む必要があります。自分の都合のいいように相手の応手を読む、いわゆる「勝手読み」をしていては詰ますことができません。

この「3手の読み」は、詰将棋にとどまらず、序盤、中盤、終盤どの局面にも共通する将棋の基本的な考え方です。

室谷由紀女流三段から「プロになっても、対局直前のウォーミングアップや気分転換に3手詰を解くこともありますよ」と聞いたことがあります。

また、詰め上がりを予想して解く練習も大切です。例えば、持ち駒に金がある時、よく出てくる詰み筋の頭金で詰め上がる形に持っていくには、初手に何を指したらいいかを逆算して考えながら解いてみてください。

3手詰では「捨て駒」「邪魔駒消去」「退路封鎖」などのいろいろな詰め手筋、つまり詰ませ方のパターンが出てきます。長手数の詰将棋は詰め手筋の組み合わせでできているので、3手詰で基本をじっくり身につけましょう。1手詰より難易度が上がるので、少し考えてわからなければ答えを見て覚えてしまえばいいです。詰め手筋と詰みの「形」を覚えることが大切です。

3手詰が数秒で解けるようになれば、上級者の仲間入りと言っていいと思います。

3手詰デビューにおすすめしたいのはこの4冊。

・「詰将棋入門」 森信雄 実業之日本社

前半は1手詰150問、後半は3手詰218問で構成されています。特徴は、1ページに似た形だけれど解く手順が違う問題が2問セットで載っているところです。駒の配置のちょっとした違いで、持ち駒の金と銀のどちらを先に打つかが変わったり、持ち駒を打つ場所が変わったりします。パズル感覚で楽しく解けるように工夫されています。

・「藤井聡太推薦!将棋が強くなる基本3手詰」 日本将棋連盟 マイナビ出版

「藤井聡太推薦!将棋が強くなる1手詰」のシリーズ本です。前半部分で、1手詰バージョンと同様に例題を使って詰め手筋が詳しく説明されており、1手詰から3手詰にスムーズに移行できるように意識された作りになっています。

・「【新版】3手詰ハンドブック」 浦野真彦 浅川書房

・「【新版】3手詰ハンドブックII」 浦野真彦 浅川書房

通称「黄色い本」と「ピンクの本」です。浦野先生ご本人は、黄色とピンクで難易度の差はないとコメントしていますが、私が解いた感想としては、ピンクの方がとっつきやすい問題が多いように思います。

浦野先生の詰将棋ハンドブックシリーズは、直筆サイン入りのものを比較的手に入れやすいです。関西将棋会館売店にはほぼ在庫があると思います。ねこまど将棋教室のインターネット通販等でも扱うことがあります。作者のサイン入りの本、私は単純なので嬉しくなってやる気が出ます。

⑤ 詰将棋アプリの長所と短所

詰将棋アプリは、かさばる本を持ち歩かなくても、スマートフォンやタブレットでいつでもどこでも手軽に解けるところが魅力です。

一方で、こちらが初手を指すと、アプリが自動的に最善の応手を指してしまいます。④で触れた「3手の読み」の2手目、自分で相手のさまざまな応手を考える労力を省いてしまうことになりやすいのです。読みの基礎体力をつけるために、詰将棋本との併用をおすすめします。

ぴよ将棋で実戦を指そう

詰将棋と実戦は、車の両輪のようにどちらも大切です。ぴよ将棋と戦って、ぴよを焼き鳥にしてやりましょう(笑)

ぴよ将棋のいいところは、制限時間がなく、じっくり考えられるところです。中断して後で再開することもできます。こちらが負けそうになっていやになって途中でやめるのも自由です。

また、何回待ったしても、アプリなので怒りません。どう指せばいいかわからなかったら、ヒントをもらうこともできます。ヒントで表示される候補手は、タップするたびに変わる場合もあります。

指す将初心者は、まずは平手(プロが公式戦やABEMAトーナメントで指している将棋)ではなく、「駒落ち」でぴよ将棋と対局するのをおすすめします。

駒落ちとは

将棋には「駒落ち対局」というハンデ戦があります。

両対局者の棋力の差に応じて、上手(うわて)=強い側が盤上に置く駒の数を減らします。自分、つまり弱い側は下手(したて)といいます。

一般的には十枚落ち→八枚落ち→六枚落ち→四枚落ち→二枚落ち→飛車香落ち→飛車落ち→角落ち→香落ちの順番で上手と下手の棋力差が縮まっていきます。二枚落ちで上手のアマチュア高段者やプロ棋士(ただし指導対局モード)にそこそこ勝てるようになれば、おおよそ初段以上の棋力があるとされています。

八枚落ちの初形図

六枚落ちの初形図

駒落ち定跡

八枚落ちから香落ちまでの駒落ちには「駒落ち定跡」があります。

もちろん、駒落ち対局で、下手が矢倉や四間飛車といった平手の戦型を指しても全然問題ありません。

しかし、私は、指す将初心者は、まずは駒落ち定跡を覚えた方がいいと思っています。

駒落ち定跡は、上手の駒の枚数が少ないので、平手の定跡より覚えるのが簡単です。六枚落ちまでは、かかる時間は人それぞれですが、駒落ち定跡を覚えてぴよ将棋との対局や指導対局で実戦を積めば必ず上手に勝てるようになります。

また、駒落ち定跡には、数の攻め、駒の連携、上手玉を守っている金や銀を攻めるといった、将棋の基本的な考え方と手筋が詰まっています。駒落ち定跡の指し手の意味と狙いをしっかり理解することができれば、平手を指す時にも役に立ちます。

数の攻めや駒の連携などの基本的な考え方を知ると、解説で棋士が話している内容がだんだんとわかるようになり、観る将ライフが充実します。

推しの指導対局を受ける時にもお願いしやすいです。

初心者から初級者向けの八枚落ち、六枚落ちの定跡は、インターネットで検索するとたくさん出てきます。八枚落ちだと9筋突破、六枚落ちだと9筋突破か1筋突破が代表的な定跡です。

駒落ちの定跡書はこちら。お好みのものが1冊あれば十分です。

・「【決定版】駒落ち定跡」 所司和晴 毎日コミュニケーションズ

決定版の名前にふさわしい、最も有名な駒落ち定跡の本です。八枚落ちから香落ちまで網羅されています。480ページの分厚さに圧倒されます。

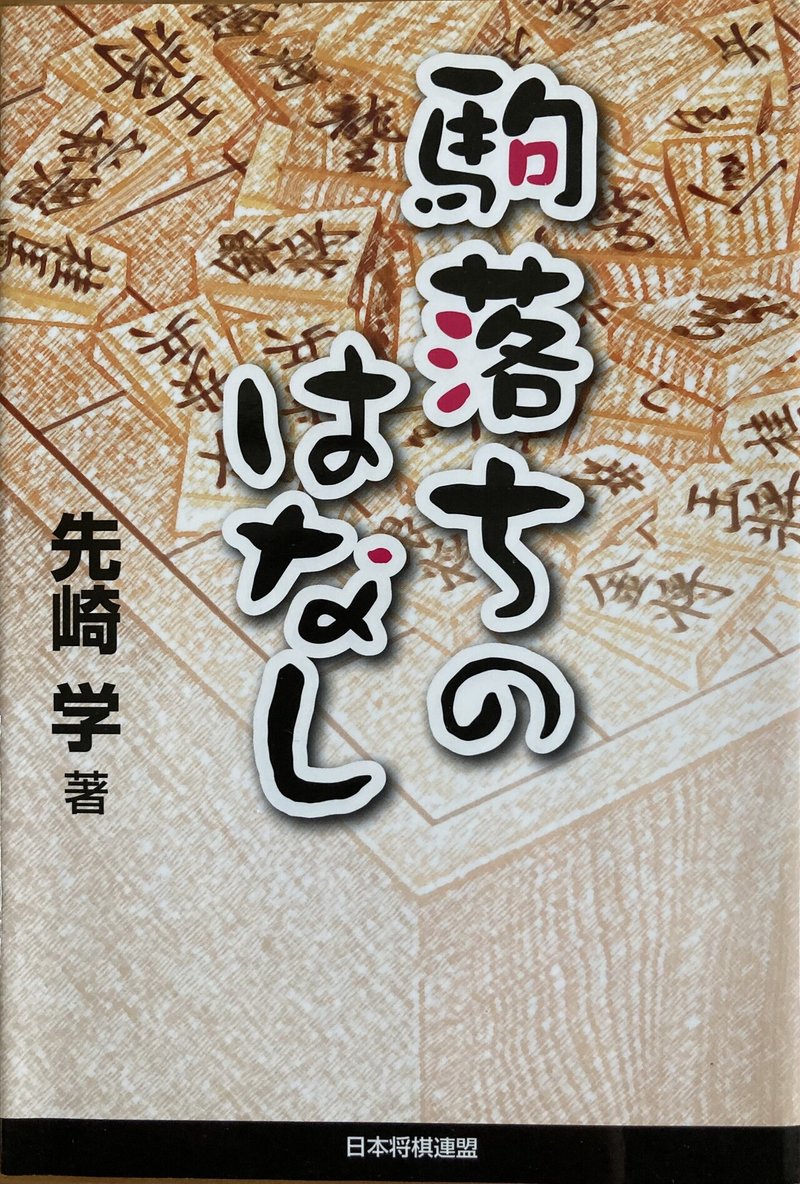

・「駒落ちのはなし」 先崎学 日本将棋連盟

先崎先生独特のユーモアに富む文体で書かれた、エッセイの趣もある本です。八枚落ち〜二枚落ちの定跡が載っています。ところどころに上手を持つ側の考え方や思いも書かれていて、読み物としても面白いです。

・「駒落ちの教科書 八枚〜二枚落ち編」 阿久津主税 マイナビ出版

基本的な定跡がコンパクトにまとまっています。

また、遠山雄亮六段のYouTubeチャンネル「遠山プロの将棋ちゃんねる」には、遠山先生がぴよ将棋を使ってお手本の指し方を実況する動画がアップされています。入門編は上手玉を飛車と角の2枚の駒で詰ますところから始まります。駒落ち編も十枚落ちからあります。楽しくてわかりやすいのでのぞいてみてください。

指導対局を受けてみよう

詰将棋と駒落ちぴよ対局である程度実戦を積んだら、指導対局を受けてみるのも一つの方法です。

「え、初心者が指導対局を受けてもいいの?」と思われる方が多いのではないでしょうか。

ある将棋イベントで、室田伊緒女流二段に「指導対局は十枚落ちで受けてもいいんですか?」と質問しました。伊緒さまは「時間的に駒の動かし方から教えるのは難しいですが、駒の動かし方がわかっていれば大丈夫です。こちらがプロとしてきちんとお教えします」と軽やかに即答しました。めちゃくちゃかっこよくて惚れました。

初心者や初級者だからこそ、指導対局を受けて筋のいい手や感覚を身につけると目に見えて棋力が上がります。

指導対局が始まる前に「初心者で八枚落ちの定跡を覚えたばかりなので、ヒントをもらいながら優しく教えていただきたいです」「八枚落ちでピヨ将棋の最高レベルに勝てるようになったので、厳しめに教えてください」などと、自分の棋力とどんなふうに教えてもらいたいかを自分から先生に伝えてください。

指し手に困ったら「どう指せばいいかわかりません」「この手はどうでしょうか」などと堂々と質問して大丈夫です。初心者なのでわからないのは当たり前です。ヒントやアドバイスをもらいながら、上手玉を詰ますまで指して、感想戦で指摘されたことを復習することで、学べることがたくさんあるのです。

また、今の自分にはどういう勉強が必要なのか助言してもらうのも、上達のヒントになると思います。

コロナ禍の数少ないプラスの副産物は、オンライン指導対局やオンライン講座が充実したことだと思います。インターネットがつながっていれば、全国どこからでも指導対局を受けることができます。

私の経験上、スマートフォンよりもパソコンの方が駒の操作がしやすいと思います。

棋士・女流棋士のオンライン指導対局情報が得られるツイッターアカウントの例はこちら。

・将棋倶楽部24 @shogiclub24

・将棋チェスフロンティア@世田谷区奥沢 @s _c _frontier

・ねこまど将棋教室 @shogischool

とはいえ、いきなりプロ棋士や女流棋士の指導対局を受けるのは緊張するという方もいると思います。料金も1時間〜1時間半の多面指し(一人の先生が同時に複数の人と指すこと)で4000円〜6000円ほどします。

ハードルが高いと感じた方は、試しに、ねこまど将棋教室(@shogischool)で開かれている、アマチュア有段者や将棋普及指導員のインストラクターのオンライン指導対局を受けてみるといいと思います。

最大二面指しで1時間2200円。講師の年齢や性別、対象者の棋力の目安も様々で、平日の日中、平日夜、土日などいろいろな時間帯に設定されています。希望する日時があれば、問い合わせフォームから要望を伝えることもできます。

もちろん、リアル指導対局を受けることができる機会があれば、オンラインよりも質問や感想戦での会話をしやすいと思いますので、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。

指す将を続けるコツ

指す将を長く続けるために、私が大切にしていることが3つあります。

1つ目は「自分が楽しいと思う勉強法をすること」です。

「好きこそ物の上手なれ」とはよく言ったもので、詰将棋でも実戦でも、自分が楽しいと思うことをメインにすると自然に力がついていきます。楽しむことが一番です。

また「ぴよ将棋の八枚落ちでピヨ馬に勝ったらローソンのスイーツを自分のご褒美にしよう」など、頑張った自分をほめてあげることも大切です。

2つ目は「人と比べないこと」です。

生活している地域も環境も家族構成も人それぞれです。将棋に割けるエネルギーや気持ちの余裕も違います。体調を崩すことだってあります。指す将の成長スピードにも差があるのは当然です。

前に解けなかった詰将棋が今日は解けたなら、指す将レベルは確実に上がっているのです。自分のペースで、焦らずに気長に楽しみましょう。

3つ目は「将棋を指すのがいやになったらお休みしたっていいこと」です。

指す将は趣味なので、忙しくて余裕がない時や、全然勝てなくてやる気をなくした時に、苦痛を感じてまでやることではないと思います。無理をして、せっかく好きになった将棋を嫌いになるのはもったいないです。

私は六枚落ちを卒業した頃に体調を崩し、3か月近く指す将をお休みしました。また、最近は平手を勉強する時間が足りず伸び悩んでいて、将棋ウォーズをほとんど指さず、指導対局や詰将棋をメインにしています。

いやになったらお休みして、何かのきっかけでなんとなく「将棋指してみようかな」と思った時に、またやり始めたらいいと思います。

おわりに

将棋は、老若男女を問わず楽しめる趣味です。ツイッターの将棋友達やリアル将棋仲間と気楽にわいわいやり取りしながら、推しを応援して、観る将で盛り上がって、指す将もそこそこ頑張って、長く楽しんでいけたらいいなという気持ちでいます。

指す将平手デビュー編や、指導対局の楽しみ方&活用法については、いずれ改めて書きたいと思っています。

将棋は強くなればなるほど見える世界が変わっていきます。実際に指してみるまで、こんなに奥の深いゲームだとは思ってもいませんでした。

新しいことを覚える楽しさや、努力した結果が出る達成感を、1人でも多くの方に味わってもらえたらいいなと願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?