ハードボイルドの系譜~ダンディズムの再興/浅野忠信主演の「ロング・グッドバイ」

ハードボイルドが今熱い!! 浅野忠信の「ロング・グッバイ」

ハードボイルドの世界に浸るなら、浅野忠信主演の「ロング・グッドバイ」は見逃せない作品です。このドラマは、アメリカの小説家レイモンド・チャンドラーの名作「長いお別れ」を原作としており、戦後の東京を舞台にした独特の雰囲気を持っています。浅野忠信が演じる私立探偵・増沢磐二は、酔っ払って倒れていた原田保(綾野剛)を助けたことから、複雑な事件に巻き込まれていきます。

このドラマは、ハードボイルドの金字塔とも言える作品で、浅野忠信が連続ドラマ初主演を務めたことでも話題になりました。脚本は「カーネーション」の渡辺あやが手掛け、音楽は「あまちゃん」の大友良英が担当しています。映像美と音楽、そして豪華キャストの演技が見事に融合し、ハードボイルドな世界観を創り出しています。

視聴者のレビューによると、このドラマは「お洒落で哀しくてノスタルジック」と評されており、その魅力は多くの人を惹きつけています。また、浅野忠信と綾野剛の演技には特に高い評価が寄せられており、二人の化学反応がドラマの深みを増していると言えるでしょう。

「ロング・グッドバイ」は、ハードボイルドファンはもちろん、日本ドラマの新たな魅力を求める視聴者にもおすすめの作品です。NHKオンデマンドでの配信も行われているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。このドラマは、ただのエンターテイメントではなく、人間の複雑さや時代の移り変わりを感じさせる深い物語を提供してくれます。ハードボイルドの世界に足を踏み入れたい方には、絶好の機会です。

ハードボイルドとは何か? ハードボイルドの作品。小説、ドラマ、映画の歴史。世界と日本の代表作。

ハードボイルドとは、文学用語としては、暴力的・反道徳的な内容を批判せず、客観的で簡潔な描写で記述する手法や文体を指します。このスタイルは、1920年代のアメリカで始まり、パルプ・マガジン『ブラック・マスク』誌に掲載されたタフで非情な主人公たちの物語がその原型です。特にダシール・ハメットは『血の収穫』(1929年)や『マルタの鷹』(1930年)などにおいて、簡潔な客観的行動描写で主人公の内面を表現し、ハードボイルド・スタイルを確立しました。

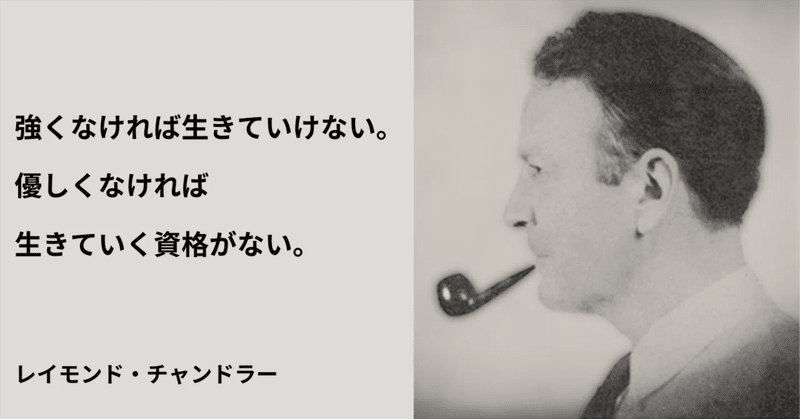

ハードボイルドの小説、ドラマ、映画の歴史は、その後も多くの作家やクリエイターによって発展し続けています。レイモンド・チャンドラーは、ハメットのスタイルに会話や比喩の妙味を加え、独特の感傷的味わいを持つ『さらば愛しき女よ』(1940年)、『長いお別れ』(1953年)などのフィリップ・マーロウ・シリーズを発表しました。また、映画では『カサブランカ』(1942年)がアカデミー作品賞を受賞するなど、ハードボイルド・スタイルの映画が多く作られました。

ミッキー・スピレインの登場

もともと小説を書き始めたのは金に困っていたからである。1947年、その状況から抜け出すべく『裁くのは俺だ』の原稿を出版社に売り込み、デビューした。

独特のセックスとサディズムを描く扇情的な文体は大衆に受け、マイク・ハマー・シリーズは軒並みベストセラーとなった。しかし、その人気とは裏腹に、文壇からは常に白眼視され、批判の声しか上がらなかったと言われる。エドガー賞の巨匠賞を受賞(1995年)したのも彼よりも年下でデビューも遅いドナルド・E・ウェストレイク(1993年)やローレンス・ブロック(1994年)の後塵を拝するという有り様だった。しかし、マイク・ハマー・シリーズは、当時、多くの亜流を生み出すなど、ミステリー史に一大画期をなしたことは紛れもない事実である。

日本では早川書房が1953年にハヤカワ・ポケット・ミステリの101番(シリーズ第1号)として『大いなる殺人』、105番として『裁くのは俺だ』を刊行したのが皮切りで、それぞれ清水俊二、中田耕治が翻訳を担当。ちなみに、この出版は翻訳出版権エージェントであるタトル商会(現タトル・モリ エイジェンシー)側からの売り込みによるもので、前払い印税はわずか70ドルだったという。

その後もマイク・ハマー・シリーズは続々と翻訳されるものの、アメリカ同様、日本でも否定的意見が多く、生島治郎は吉行淳之介との対談で「アメリカ的正義の究極化した代表者として出てきているんで、つまらない。あれはアクション小説にすぎない」と述べている。

日本においても、ハードボイルドは独自の発展を遂げています。北方謙三や大沢在昌などの作家が、日本独自のハードボイルドを作り上げ、多くの名作を生み出しています。北方謙三の「ブラディ・ドール」シリーズや大沢在昌の「新宿鮫」シリーズは、日本のハードボイルド小説の代表作として知られています。

ハードボイルドの魅力は、その硬派で男性的な世界観、主人公のタフでクールな人物像、そして独特の比喩表現やウィットに富んだ台詞にあります。これらの要素は、今日でも多くの読者や視聴者に愛され続けており、ハードボイルドは文学や映画、ドラマのジャンルとして不朽の地位を確立しています。

1970年代の日本のエンターテイメント:時代を彩った作品たち

1970年代の日本は、エンターテイメントの面で非常に活発な時期でした。映画、テレビドラマ、マンガといった様々なメディアが、今日まで語り継がれるような記憶に残る作品を生み出しました。この時代は、日本のポップカルチャーが大きく変化し、新しいスタイルやジャンルが次々と登場した重要な時期と言えるでしょう。

映画では、『蘇る金狼』や『白昼の刺客』などのアクション映画が人気を博し、緊迫感あふれるストーリーと斬新な演出で観客を魅了しました。また、テレビドラマでは『キーハンター』や『Gメン'75』が高視聴率を記録し、犯罪捜査をテーマにしたサスペンスフルな展開で多くのファンを獲得しました。

マンガの世界では、少年キング連載の望月三『ワイルド7』や少年ジャンプ連載の『ドーベルマン刑事』、花とゆめ連載の『スケバン刑事』が青少年を中心に絶大な支持を受け、独特のキャラクターとドラマチックなストーリーが特徴でした。これらの作品は、後の世代にも影響を与え続けています。

そして、1980年代に入ると少年ジャンプ連載の『シティハンター』が登場し、ハードボイルドな世界観とユーモアが融合した作品として、新たなファン層を開拓しました。

これらの作品は、当時の日本社会の空気感を反映しており、今見返してもその時代の息吹を感じることができます。1970年代の作品は、エンターテイメントとしての面白さはもちろんのこと、時代背景を知る上でも非常に貴重な資料と言えるでしょう。

今日でも、これらの作品は多くの人々に愛され続けており、様々な形でリメイクや再評価が行われています。1970年代の日本のエンターテイメントは、現代においてもその魅力が色褪せることなく、新しい世代の創造性を刺激し続けているのです。

ハードボイルドドラマの白眉「キイハンター」ハードボイルド・アクションスター

千葉真一・野際陽子夫妻との日常生活

テレビドラマ「キイハンター」で名を馳せた、千葉真一・野際陽子夫妻と、岳父が社長の管理会社、幸栄社が運営する、初代直木賞作家作家・川口松太郎所有の日本初のハイグレードマンション。文京区春日の川口アパートメントで、筆者夫婦が同居していた経緯から、彼らについての私生活のお話も出来ると思っている。

お二人は既に鬼籍に入られた偉大なアクションスターだが、それを伝えるのが私の使命だと感じている。

因みに筆者が住んでいた部屋はバブル期には、ワンルームで分譲中古価格で5000万。家賃は40万。駐車場は4万~5万。1960年代の家賃は200万だったと聞いています。ベンツ、ジャガー、トヨタソアラ、などの高級車ばかりの大駐車場でした。敷地内にはプールやレストラン、アパレルショップなどがあり、芸能人の社交の場でもありました。場違いな貧乏底辺フリーターに過ぎない私がここに住めたのは、ただただ運が良かったとしかいいようがありません。友人らには「逆玉成功者」。上司らには「ヒモ」などと呼ばれて恥もかきました。

しかし、「こんなに勤勉なヒモはいない!」と言い返すのが私の性格です。😅

ご興味のある方は、以前、下記の筆者の書いた記事をご覧下さい。

『キイハンター』は、1968年から1973年にかけて放送された日本のテレビドラマで、全262話にわたる長期シリーズでした。このドラマは、国際犯罪と戦う秘密捜査官「キイハンター」の活躍を描いたアクションドラマであり、その斬新な内容とスタイリッシュなアクションが当時の視聴者を魅了しました。

ドラマの舞台は、国際犯罪がはびこる大都会東京。ここに架空の国際警察特別室が設置され、その室長である村岡が唯一知る6人の冒険者たち、すなわち「キイハンター」が、平和を脅かす組織や陰謀、悪と戦います。彼らは、警察の手に負えない事件を解決するために集められたスペシャリストたちで、それぞれが特殊な技能を持っていました。

主要キャストには、丹波哲郎、野際陽子、川口浩、谷隼人、大川栄子、千葉真一など、当時を代表する俳優たちが名を連ね、彼らの演技とアクションは今なお多くのファンに記憶されています。特に、千葉真一のアクションシーンは、その後の日本のアクションドラマに大きな影響を与えました。

『キイハンター』は、その後の日本のテレビドラマに多大な影響を与えた作品として評価されており、その革新的な演出やストーリーテリングは、現代のドラマ制作にも受け継がれています。また、ドラマは海外でも放送され、ブルース・リーなどの海外のアクションスターにも影響を与えたと言われています。

ドラマのオープニングナレーションは、その後の日本のテレビドラマにおける「名ナレーション」としても有名で、多くの視聴者に愛されました。また、主題歌「非情のライセンス」は、野際陽子によって歌われ、ドラマの象徴的な存在となっています。

『キイハンター』は、今でも多くのファンに支持されるクラシックな作品であり、DVDなどでのリリースもされています。このドラマが持つ独特の魅力は、時代を超えて多くの人々に愛され続けている理由でしょう。

記念すべき第一話では、1970年代のスリリングな、東京の世界観が描かれている。官公庁で有名な霞が関ビルは当時日本一の高層ビル。その後、新宿京王プラザホテルや浜松町の世界貿易センタービルなどに抜かれ、現在では六本木ヒルズにその座を奪われている。特撮俳優の半田健人さん同様に筆者も高層ビルオタクであり、都内のほぼ全てのビルと仕事上で取引しました。虎ノ門の森ビル本社も例外ではないです。それら高層ビルについては、また別の機会に書くこととします。

第一話にはウルトラセブンの「ウルトラ警備隊西へ」の前後編に出演した、ドロシー・アンダーソン博士役のリンダ・ハーディスティーさんが出演しています。

千葉真一と野際陽子、昭和から平成にかけての日本を代表するエンターテイメント界のカップル。彼らは、1968年から5年間放送された伝説のアクションドラマ「キーハンター」で共演し、その後結婚しました。このドラマは、当時の視聴率30%超えという大ヒットを記録し、二人の名前は日本中に知れ渡りました。

千葉真一は、その後も国内外で活躍を続けるアクションスターとして名を馳せ、多くの映画やテレビドラマで活躍しました。彼の死去は、2021年8月19日、新型コロナウイルス感染症による肺炎のためでした。

彼の最後の自叙伝『侍役者道~我が息子たちへ~』では、22年間連れ添った愛妻・野際陽子との記憶を辿っています。

野際陽子もまた、立教大学時代に「ミス立教」に選ばれ、NHKにアナウンサーとして入局した後、女優としても成功を収めました。彼女は、ドラマ『ずっとあなたが好きだった』での演技が話題を集め、50代半ばで女優としての円熟期を迎えていました。

しかし、夫婦の間には、千葉真一のハリウッドでの活動が増え、アメリカへの転居を望む千葉と、日本で女優の道を続けたい野際との間に溝が深まり、1994年に離婚しました。

彼らの物語は、日本のエンターテイメント史において重要な一ページを占めており、多くの人々に影響を与え続けています。千葉真一と野際陽子、二人の芸能人としての生きざまは、今もなお多くの人々に語り継がれています。彼らの足跡を辿ることは、昭和から平成にかけての日本の文化史を知る上で貴重な体験と言えるでしょう。

千葉真一と野際陽子のエピソード

千葉真一と野際陽子、2人は日本のエンターテイメント界における伝説的な夫婦であり、彼らの物語は多くの人々に感動を与えてきました。彼らの出会いは、1968年に始まったテレビドラマ「キーハンター」での共演からでした。

千葉真一は、その後も国内外で活躍を続けるアクションスターとして名を馳せ、多くの映画やテレビドラマで活躍しました。一方、野際陽子もまた、立教大学時代に「ミス立教」に選ばれ、NHKにアナウンサーとして入局した後、女優としても成功を収めました。

彼らの関係は、千葉真一のハリウッドでの活動が増え、アメリカへの転居を望む千葉と、日本で女優の道を続けたい野際との間に溝が深まり、1994年に離婚に至りました。

しかし、離婚記者会見では、二人の間に憎しみや恨みは一切なく、お互いの新たな門出を祝うような気分だったと言われています。千葉真一は会見中、ずっと野際陽子の手を握っていたそうです。

野際陽子の第一印象は最悪だったと千葉真一は述べています。彼女との出会いは、「キーハンター」の撮影前にスタッフから紹介された際で、野際陽子は小声でポツンとあいさつしただけでした。

しかし、その後の共演を経て、二人は互いに深い理解と尊敬を持つ関係に発展しました。千葉真一は、野際陽子が日本で女優としての道を続けたいという彼女の決意を痛いほど理解していたとも語っています。

彼らの物語は、日本のエンターテイメント史において重要な一ページを占めており、多くの人々に影響を与え続けています。千葉真一と野際陽子、二人の芸能人としての生きざまは、今もなお多くの人々に語り継がれています。

彼らの足跡を辿ることは、昭和から平成にかけての日本の文化史を知る上で貴重な体験と言えるでしょう。彼らのエピソードは、日本のエンターテイメント界だけでなく、日本文化においても色褪せることのない宝物です。

最後までご覧頂きまして、ありがとうございます。よかったらスキ、フォロー頂けると幸いです。😉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?