日本より深刻、韓国の少子化 背景に女性の「爆発的」高学歴化。31兆円投じても効果なし!!

日本より深刻、韓国の少子化 背景に女性の「爆発的」高学歴化。31兆円少子化に投じても効果なし!!

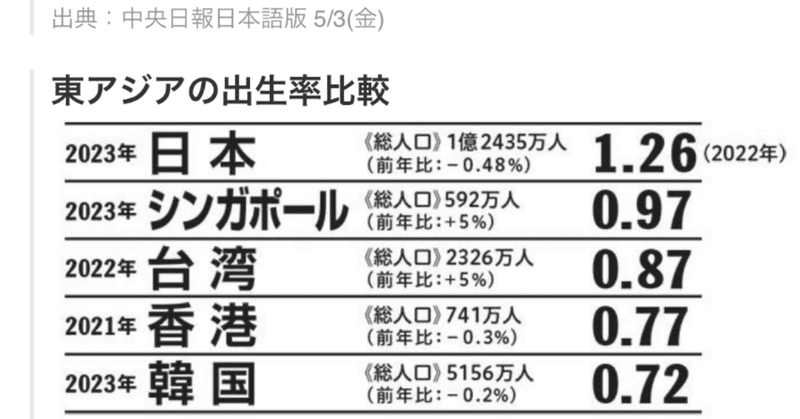

韓国における少子化問題は、日本のそれと比較しても深刻な状況にあります。特に、韓国の合計特殊出生率は0.78という過去最低を記録し、OECD加盟国の中でも最低水準です。この背景には、女性の高学歴化や経済的な理由、非婚主義の拡大などが挙げられます。

韓国政府は2006年以降、約31兆円の予算を少子化対策に投じてきましたが、その効果は見られず、未婚率の増加に対応しきれていないのが現状です。経済的な負担、特に住宅価格の高騰や教育費の重荷は、若者たちが結婚や子育てをためらう大きな要因となっています。

韓国では、結婚しないという選択をする「非婚主義者」が増えており、社会的な慣習や価値観の変化も少子化を進行させる一因となっています。また、非婚者を支援する企業の動きも見られ、結婚祝い金と同じ水準の「非婚手当」を支給する企業も出てきています。

これらの状況は、日本における少子化問題とも共通する部分が多く、アジア諸国全体での課題として捉えられています。今後、少子化の問題を解決していくためには、住宅価格の問題解消に加え、安定的な雇用や賃上げ、共働きが多い状況下での育児や家事の分担など、社会全体の改革が求められていると考えられます。

女性の高学歴化が少子化問題に与える影響

近年、女性の高学歴化が進む中で、少子化問題が深刻化しています。女性の高学歴化は、多くのメリットをもたらす一方で、結婚や出産に対する機会費用の上昇という側面もあります。高学歴の女性は、キャリア形成においてより多くの選択肢と可能性を持ち、結婚や出産を遅らせる傾向が見られます。これは、結婚や出産によってキャリアが中断されるリスクや、仕事と家庭の両立に関する社会的な支援が不十分であることが背景にあります。

雇用の不安定化や経済的な理由も、結婚や出産をためらう要因となっています。特に、女性の失業率が高い場合や、結婚市場における男女比のバランスが適切ではない場合、婚姻率は低下する傾向があります。また、女性が高学歴化することで、自分よりも高い学歴の男性を選好する傾向がある中、望むパートナーが相対的に減少するという問題も指摘されています。

さらに、女性の社会進出が進む中で、未婚化が進み、それが少子化につながっているという研究結果もあります。男女雇用機会均等法施行以降、女性の就業率が高まったことが未婚化を促進し、結果として少子化に影響を与えているとされています。

このように、女性の高学歴化は、個人のキャリアや生活選択においてはプラスの側面を持ちますが、社会全体としては少子化という課題を招いていると言えます。この問題に対処するためには、教育や就業の機会を提供するだけでなく、結婚や出産後も女性がキャリアを継続しやすい環境を整えることが重要です。また、男女共に仕事と家庭を両立できる社会システムの構築が求められています。

儒教文化と学歴社会について

東アジアの多くの国々では、儒教文化が長い歴史を通じて社会の基盤を形成してきました。儒教は、古代中国の思想家である孔子によってまとめられた思想体系であり、家族と社会秩序の充実を目指す価値観を重視しています。儒教は、個人の道徳的な修養や社会の秩序を重視し、宗教的な要素を含む倫理的な価値観や信仰を強調します。一方で、儒学は儒教の教えを学問的に研究し、道徳的な教育方法を提供するものです。

欧米の文化と比較すると、儒教文化は家族や社会の連帯を重んじ、個人よりも集団の利益を優先する傾向があります。これは、欧米の個人主義とは対照的で、個人の自由や自己実現を最も重要視する西洋の価値観とは異なるものです。儒教文化の下では、仁、義、礼、智、信の五つの基本的な徳を重んじ、社会的な調和と秩序を維持することが強調されます。

また、儒教文化は学歴社会の形成にも影響を与えています。特に韓国では、儒教と科挙のシステムが長い間、社会の構造と人々の価値観に深く根ざしてきました。科挙は、学問の成果を評価し、官職に就くための試験システムであり、学問の成果が社会的な地位を決定する重要な要素となっています。これにより、教育が社会的な成功への鍵と見なされ、高い学歴が尊重される傾向が強まりました。

日本においても、儒教の影響は明らかであり、社会文化構造における秩序文化としての役割を果たしています。日本の社会文化構造は、個人主義と集団主義のバランスを取りながら、儒教の価値観を取り入れています。日本の学歴社会も、儒教の影響を受けていると言えるでしょう。学歴が個人の能力や社会的な地位を示す指標となり、教育が社会的な成功への道として重視されています。

儒教文化と学歴社会は、欧米とは異なる価値観と社会構造を生み出しています。これらの文化は、家族や社会の調和を重視し、教育を通じて個人の道徳的な成長を促進することを目指しています。欧米の文化との違いを理解することは、グローバル化が進む現代社会において、異文化間のコミュニケーションや相互理解を深める上で非常に重要です。儒教文化と学歴社会の理解を深めることで、東アジアの国々の社会構造や価値観をより深く理解することができるでしょう。

日本の若者と「学歴社会」についての考え方

日本における「学歴社会」は長い間、議論の的となってきました。最近の調査によると、親世代が、学歴社会はもう古いという声もある中で、若者の約7割が学歴社会に賛成しているという結果が出ています。賛成する理由としては、「業界や職種への適応力の判断材料になる」という意見が多く見られます。また、自分が学歴のために努力した経験を評価してほしいという声もあります。

一方で、学歴社会に反対する声も根強く存在します。反対派は「学歴フィルター」が時代の流れにそぐわないと主張し、個人の能力や実績をもっと重視すべきだと訴えています。特に若者の間では、学歴よりも実力や個性を重んじる傾向が強いようです。

このような背景から、日本の若者たちは学歴社会に対して複雑な感情を抱いていると言えるでしょう。彼らは自分たちの努力が公正に評価されることを望んでいますが、同時に学歴だけが人の価値を決めるべきではないという考え方にも共感しています。

今後、日本の社会がどのように変化していくのか、そして「学歴社会」の概念がどのように進化するのか、注目が集まっています。若者たちの意見が、これからの日本の教育制度や就職市場にどのような影響を与えるのか、引き続き見守る必要があるでしょう。

女性の高学歴化と少子化への対策

伊藤忠商事「朝型勤務」で出生率“3倍以上”に…社員の6割が利用 子育て中の社員が「早く帰る“負い目”“後ろめたさ”感じずに頑張れる」企業に【news23】|TBS NEWS DIG

日本における女性の高学歴化は、社会進出の拡大とともに進んでいますが、これが少子化問題とどのように関連しているのでしょうか。少子化は、国の将来に大きな影響を及ぼす問題であり、女性の社会参加の増加とともに、出生率の低下が指摘されています。しかし、この問題には多角的なアプローチが必要です。

一つの視点として、女性の労働市場への参加を促進しながら、出産や育児との両立を支援する政策が考えられます。これには、柔軟な勤務体系、育児休暇の充実、保育所の整備などが含まれます。また、企業文化の変革も重要であり、女性がキャリアを積みながら家庭も持てる環境を作ることが求められています。

政府の役割も大きく、少子化対策として、出産や育児支援の充実、ワークライフバランスの推進、女性のリーダーシップの育成などが挙げられます。これらの施策は、女性が社会で活躍しやすい環境を作り、結果として出生率の向上にも寄与する可能性があります。

さらに、非正規雇用の女性や低所得層の支援も重要です。安定した雇用と収入が、家庭を持ち子どもを育てる基盤となります。教育や職業訓練を通じて、女性のスキルアップとキャリア形成を支援することも、少子化対策の一環として考えられます。

少子化問題は、単に女性の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。女性の高学歴化を社会の資源と捉え、それを活かしながら、家庭と仕事の両立が可能な社会システムを構築することが、少子化対策の鍵となるでしょう。このような取り組みは、日本だけでなく、世界中の多くの国々で共有される課題です。

最後までご覧頂きまして、ありがとうございます。よかったらスキ、フォロー頂けると幸いです。😉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?