妄想父さん 現実父さん 父娘の形而上学

川端康成の弟子筋にあたる文学者、桝井寿郎の身辺に起こったという怪談のなかに、とても短いが印象的な話がある。短いといっても6頁ほどあり丸ごと引用するわけにはいかないので、僕なりに要約して話すと…

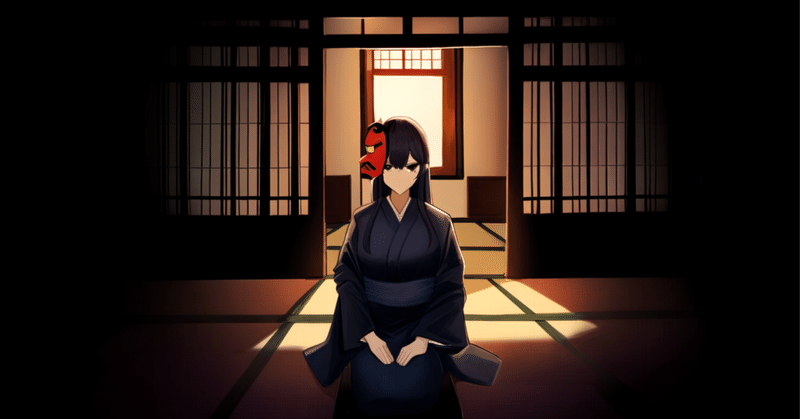

日光の深い山中に、先祖代々庄屋をつとめていた旧家があり、そこには二尺ほどの大きな天狗の面があった。

雪子というこの旧家の娘は、幼い頃から、この天狗の面が怖くてしようがなかった。友達と校庭で遊んでいても、ふと気付くと物陰から天狗がこちらを睨んでいるのだった。ただし天狗は、雪子以外には見えない。

母に訴えると、母は「あなたが遠くへあそびに行かないようにと、天狗さまがおしかりになったのよ」とこともなげに言う。

雪子はいつも天狗に見張られているようで、早くあんなものなくなってしまえばいいのに、といつも思っていた。

さて雪子の父はアル中の放蕩者で――昔の本を読んでいると、つくづく働かずに飲んだくれている父親が多くて驚く――ある時、酔った勢いで、家の裏の稲荷さまからやって来た白蛇を斧で殺してしまった。

白蛇は煙のように消え、おそらくその祟りであろう――年内には家の田畑も果樹もみな枯れてしまった。

家の凋落は留まることなく、家屋はついに人手に渡ってしまい、父は夜逃げした。そして母も雪子も別々に親戚に預けられた。一家離散である。

ただ雪子にとって、天狗の面と別れられたことは幸いだったようである――と思いきや、それから度々、天狗が夢に出てくるようになった。

そして天狗は雪子に、「昔のとおりお前を守護してやるから心配するな」と言うのだった。

しばらく時が流れ、ある八月、雪子は肋膜炎にかかっていた。

高熱が続き、連日うなりどおしの苦しさであった。そうやって雪子が居間で寝ていると、縁側にとつぜん天狗があらわれた。

夢を見ているのだろうか、と雪子は思った。天狗はたくさんの小天狗を従え、大股で部屋に入ってくると雪子の枕元にすわった。

「えらい熱じゃ、ひやしてやろう」

天狗が羽団扇で煽ぐと、小天狗たちも大きな木の葉で、煽ぎたてる。

つめたい風が、雪子の体にしみてきて、心持ちよさそうに彼女は目をほそめた。そとでは、蝉がないている。

天狗は雪子の寝顔を、じっとみた。

「これからはおまえの体に心配なことは起らないから、もうわしは姿をみせないぞ。いままでは、かげひなたになって、つきそってきたが、これからはもう心配することはない」

そうして天狗は小天狗ともども、ぱっとかき消えたという。

*

無粋を承知で解釈を加えるならば、天狗は雪子の見た幻覚だったのだろう。

真夏に肋膜炎(胸膜炎とも。結核菌によって起こる感染症)による高熱にうなされている少女が、部屋に入ってくる天狗と小天狗の群れといった幻覚を見たとしてもまったくおかしくないが、それ以前の、幼少時から「天狗が見張っている」という想念にしても、日光山中の因習ぶかい旧家(「稲荷の遣いである白蛇」というモチーフにしてもそうだ)で育った感受性の強い少女にとって、そのようなものがふと視界に映ったとしても、そこまで不思議なこととは思えない。

だがそれが幻覚であるとして、その内容である天狗があきらかに「父」、それも理想化された父親像であることは何を意味するのだろうか。

アル中で放蕩者で一家離散の原因をつくり、何の挨拶もなく夜逃げで消えた現実の「父」。思えば彼が神の遣いである白蛇を殺したというのも、現実の、何か別の破滅的行為のメタファーであるように見えてくる。

そのような、関係上の父ではあってもけっして「父親」たり得ない人物に代わり、露骨といっていいほどに天狗が「こうあって欲しかった父」そのものであるところに、雪子という少女の心奥の声を漏れ聞くような気がして、どきりとするのである。

雪子にとって天狗ははじめ、怖くて鬱陶しい、なるべく離れたい存在だった。一家離散した折にも、天狗の面との別れを惜しんだ形跡はない。

それから度々夢に出て来るようになっても、ああ守ってくれて有り難いなというような心理描写は、桝井氏の文章のなかには出てこない。しかしこのあたりから、怖いとか鬱陶しいという話もなくなってくる。

そして八月の――おそらくは生死の境をさまよっていた――雪子にとって、天狗はもはや地上の誰よりもかけがえのない心のよるべとなっている。

はじめはあんなに鬱陶しがっていたのに――いや、思えばその「怖さ」(=威厳)、そして過保護気味な態度(パターナリスティク、と今の人なら言うであろう)ですら、遊び人でまったく雪子を顧みなかった現実の父とは真逆の、雪子がほんとうはそう欲していた、理想的な父親の特徴そのものだったのではないか?

*

最後に、なぜ天狗は消える必要があったのか。

おそらく雪子にとって、この生死をさまよっていた夏が、同時に精神的に親離れをする時期でもあったからだろう。

通常の親子であれば、親の無謬性に疑問を抱き、時には激しく反抗したりしなかったりしつつ、最終的に親も長所と欠点を持つひとりの人間だと理解して適切な精神的距離が置けるようになればいい。

雪子の場合はそのプロセスをなぞるために、まず空想上の「父」をつくり出し、さらにその父親から独り立ちするという二段階の過程を経なければならなかった。そうすることによってようやく、幼少期からの「父親の精神的不在」を乗り越え、自力で人生を生きてゆく決心がついたのであろう。

父親の精神的不在、一家離散、そして大病という苦難の連続を、雪子はひたすらに強ちな想像力によって乗り越えた。その芯の強さと、空想というものの持つ途轍もない力に感嘆する。

さて結びは再び桝井氏の文章に譲ることにする。正直、これはちょっと実話怪談のラストとしては文学的すぎやしないかと思うのだが、まあ『遠野物語』における佐々木喜善の例もあるし、こういう文学者あっての印象的な物語なのかも知れない。

庭では蝉の音にまじって太陽がじりじりと照りつけ、真黄色の向日葵が丸い顔をこちらへむけてゆれていた。

もしサポートしていただける方がいたら、たぶん凄いやる気が出て更新の質・量が上がるかも知れません。いただいたお金は次の文章を書くために使わせていただきます!