第三回 『短歌』

京都芸術大学 2023年度 公開連続講座

第三回 「短歌」

公開講座の第三回目「短歌」の講義。講師は歌人、馬場あき子さんでした。

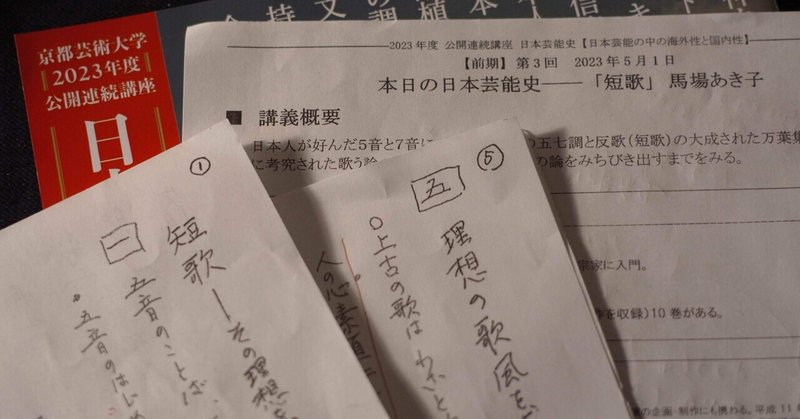

講義が始まる前に配布された資料は、馬場さんが鉛筆でお書きになったものをコピーされた資料でした。サラサラと鉛筆の音が聞こえて来そうな端正な文字は、楽しみにしていた講義への期待感をますます膨らませました。

馬場さんは1928年に東京でお生まれになり、十代後半に短歌の会に所属され、同じ頃、お能の世界にも入門されておられます。

前回の「琵琶」の講義の最後に、司会の方から「次回は短歌。講師は歌人の馬場あき子先生です。なんと御歳九十五歳で........」ということを聞いていたので、私は、大変なお婆さんが来られるのだろうと勝手に想像しており、戦前に生まれ育ち、変わりゆく日本を生きてこられた先生のお話は興味深いと思っていました。が、私の想像は、馬場さんの登壇とともにあっさりと、実に潔く切り捨てられました。

「馬場先生、お願いいたします」という司会の声とともに、舞台の袖から現れたのは、薄鼠色の着物を身に纏った、肌の張り艶よいおば様で、さささと舞台の真ん中まで来てしまって、少しの震えも、少しの息苦しさもないまっすぐな声で「よろしくお願いいたします」と挨拶をされたのでした。

舞台中央の馬場先生から、劇場の隅々にまで新鮮な空気が澄み渡り、そして講義は始まりました。

「 あなにやし、えをとこを......

あなにやし、えをとめを...... 」

馬場さんの朗朗とした声が劇場の静けさをより一層際立たせます。

「ああ、なんとうつくしいおとこだろう」「ああ、なんとうつくしいおとめだろう」という、この掛け合いが五音の始まりであるそうです。五音で呼びかけ、五音で返すという五音同調の円満な形です。

やがて「内はほらほら。外はすぶすぶ。」という七音の表現が始まり、軽快なリズムが生まれます。

それから馬場さんは、初めての「五・七・五・七・七」の歌である、須佐之男命の『八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を』をお引きなられました。

先生はこの歌について、一つの歌に八重垣という言葉を三回も重ねているところに、妻を住まわせるための素晴らしい御殿を作ろうという須佐之男命の盛り上がる気持ちが感じられるとおっしゃり、『 八重垣作る その八重垣を 』の部分では、「ここでは手拍子をしていたかもしれませんよね」と手拍子をしながら、もう一度読んで聞かせてくださいました。

馬場さんの講義は、私が今まで経験してきた学校の授業とは比べ物にならないものでした。歌を詠む時の調子に、ただよめば良いというのでない「間」や「声色」など、馬場さんの心がこもっていて、声を聞いているだけで馬場さんがその歌をどのように読み、感じていらっしゃるかが伝わるようでした。万葉の学者、犬養孝先生もご自身の間や解釈で、万葉のうたを実際に声に出して、伸び伸びと歌っていらっしゃったことを思い出しました。

『 籠もよ み籠持ち 掘串もよ み掘串持ち この丘に 菜摘ます児 家聞かな 名告らさね

そらみつ 大和の国は おしなべて われこそ居れ しきなべて われこそ座せ われこそは 告らめ 家をも名をも 』

近代の文士たちが書いた随筆を読んでいると、しばしばこの歌に出会うことがあります。

万葉集のはじめの歌で有名な歌なのですが、私は今までこの歌を、実感を持って読めたとは言い難い鑑賞しかできたことがありませんでした。しかし、馬場さんの音読と解説を聞いて、その歌との距離がとたんに縮まったように思いました。

音が3、4、5、6と増えてゆく『 籠もよ み籠持ち 掘串もよ み掘串持ち 』は、高まる恋の気持ちと呼応します。若菜をつむ、美しい衣を着た少女に、雄略天皇がぐんぐん迫って行く様子が想像されます。

そして、音が5、5、5、5と続く『 この丘に 菜摘ます児 家聞かな 名告らさね 』では、恋の焦りが伝わってくると馬場さんはいいます。ここに歌の呼吸が、息が感じられるとおっしゃいました。

文字を追いながら、その景色を想像しているとはいいますが、歌の呼吸や表情は声に出して読むとさらによく伝わるものだと実感しました。和歌、短歌は、やはり「歌」で、音とのつながりや声のつながりなしに考えることはできません。

音や声には「色」や「香り」、「息づかい」があり、そういうものが、未知のものや知らないことへの濃やかな想像を、私たちにゆるしてくれているように思います。

軽やかに、けれど鋭い講義は、歌のはじめから万葉集、古今集、そして歌論の発生をたどり最後に歌論から生まれた芸論「風姿花伝」へとすすめられます。

歌論のお話では、『 歌はただよみあげもし、詠じもしたるに何となく艶にもあはれにも聞こゆることのあるなるべし 』という言葉が馬場さんのお気に入りの言葉だと聞きました。

馬場さんは、「私たちはこの「何となく」に惹かれて生きている」と言い、桜一つとってみても、戦争中の桜と王朝の雅な桜とでは全くその趣が異なる、つまり、同じ「桜」という言葉でも「艶にもあはれにも聞こゆることのあるなる」ものだとおっしゃいました。

歌について古い文献から馬場さんが抜粋したものを解説してくださった後、それを世阿弥の風姿花伝の言葉に重ねて読みました。

例えば、藤原定家「毎月抄」に

『 詠吟きはまり、安性住みわたれる中より・・・やすやすとよみ出したるなかに、いかにも秀逸は 侍るべし 』

という言葉があります。

そして、世阿弥の「花鏡」を開いてみると

『 闌たる位の安けきところに入りふして、なすところのわざ少しもかかはらで、無心無用の位に至る見風妙所の事 』

とあります。

昔の言葉なので、少しわかりにくいところはありますが、世阿弥の「闌けたる位」というのは、至高の境地を超えた自在な自由な境地ということで、私は、以前記事にも書いたような、画家の熊谷守一さん、美術家の篠田桃紅さん、そのほか名だたる芸術家を思い浮かべました。はじめは誰もが受け入れられるような作品を作っていたが、また、その作品も世間で大変良く認められるものではあったけれど、いつしか、その名声や名誉など飛び越えてしまった境地、多くの人の理解が及ばぬ境地で作品作りを楽しんだ人たちを思い浮かべました。

世阿弥の言葉は定家の言葉と非常に似ており、歌論と芸論の深いつながりを感じました。歌にもお能にも、同じ「心」があるのだと思います。

馬場さんは、80分の講義の初めから「今日は私、急いでいます」とおっしゃって、歯切れよく、楽しく、たくさんのことを教えてくださり、学ばせてくれました。

講義後の質問の時間に俳句と短歌の違いについての質問をさせていただきました。

私は劇場の前の方に座っており、質問のためにマイクが運ばれてくるのを待っていると、馬場さんは「大きな声でおっしゃってくだされば聞こえるわよ。言ってごらんなさい。」とにっこりおっしゃってくださいました。その頼もしさ、優しさに、馬場あき子さんという人物の寛大さを感じました。

馬場さん曰く、

短歌は「一首」と言い、この「首」と言う漢字には「申す」と言う意味があります。

俳句は言いたいことを削ぎ落とし、その句の余韻や、凝縮されたものを読者が感じるもので、短歌は何か一つ「申す」のです。自分の心をにじませて「申す」ものが短歌というものではないでしょうか。

と言うことでした。

自分の心をにじませる、にじませる表現を探していらっしゃる馬場さんだから、幾つになってもますます若々しく輝かれているのだろうと、私は思います。実はこの日、私も着物で講義を拝聴していました。馬場さんと私は70歳以上も年が離れていますが、同じ衣服を身に纏えていることを嬉しく思いました。

講義を終えて、家で馬場さんの短歌をいろいろ調べていて知ったことですが、6月に馬場さんのドキュメンタリ映画が公開されるそうです。馬場さんは、そんなことは一つもおっしゃらず、限られた時間をいっぱいに使って、私たちに短歌のこと、歌を元として芸能が作られてゆく様子を教えてくださったのでした。

手書きの資料、着物姿、話し方、声。単に「短歌」を勉強した一日ではなく、馬場あき子さんという人物、その人自身に魅了され、学んだ一日でした。

忘れ得ぬ心みたりし春のこと千の椿の葉の照りかえし

以前から興味があった短歌や和歌。私も自分の心をにじませた一首を詠んでみたいと思います。

❀ ❀ ❀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?