病院総合医のキャリアパス~Hospitalistとわたし~

皆さんこんにちは。明石医療センター総合内科・京都大学 大学院医学研究科 医療経済学分野研究生の官澤洋平です。

いよいよ病院総合診療医プログラムがスタートを切るということで、今回は自分がHospitalistという働き方に至った経緯と現在の取り組みを紹介させていただきます。

現在の自分の働き方を聞かれたら最初に「病院総合診療医(Hospitalist)」と答えています。特にその肩書に強いこだわりを持っているわけではないのですが、自分のTwitterのアカウントも「官澤洋平 病院総合医(@Yohei_Kanzawa)」と病院総合医を名乗っています。そんなわたしですが、研修当初から病院総合診療医を目指していたわけではありませんでした。

Hospitalistという言葉すら知らなかった学生時代から研修医時代

学生時代は高血圧・内分泌科を志望していました。「全身」を診るというイメージをもっていたからです。神戸市立医療センター中央市民病院の初期研修医時代に私が研修医1年目のときに創設された総合診療科(現 総合内科)をローテートしました。当時、初めてローテートした研修医の二人のうちの一人でした。日々真剣に、そして楽しそうに診察する3人の先生たちの姿を目にしこうなりたい!と「総合診療とはなにか?」ということを考えずに飛び込んだのを今でも覚えています。

Hospitalistと出会った後期研修医時代

総合診療科、後期研修医時代は膠原病、感染症に特に興味をもって診療にあたっていました。「全身」を診るという学生時代から変わらない気持ちがあり、3次病院に集まる重症症例や診断困難の不明熱症例などの診療を楽しく感じていました。そんな後期研修医時代にMEDSi社の「Hospitalist」という雑誌が発売となりました。

この雑誌で初めてHospitalistという働き方が米国では広く浸透していること、そして、まさに自分の働き方にぴったり合うではないかと衝撃を受けたのを覚えています。「全身を診る」という学生時代から抱いていた気持ちは、「患者を人として全人的に診る」、「病院・地域を診る」というものに近いのだと感じだしたのがこのころでした。現在Clinician updateという連載を担当させていただているのもご縁を感じます。

そして、6年目で縁があり雑誌Hospitalistの編集などにも携わる現在の職場である立ち上げ2年目だった明石医療センター総合内科へ赴任となりました。総合診療・新家庭医療プログラム、内科プログラムが共存する環境でHospitalistとして働き続け今に至ります。

明石医療センターのHospitalistとしての役割

立ち上げ2年目に赴任したのですが、いつのまにか自分は6年目に突入しました。その6年のなかでも組織の変遷がありました。入職当初は専門職・リソースが限られるなかでの当時入院数のトップを占める誤嚥性肺炎と向き合いました。このJPCAの病院総合医チームでも誤嚥性肺炎チームとして仲間ができ「誤嚥性肺炎ただいま回診中」 とういう一つの形もできました。誤嚥性肺炎の研究は投稿中で祈りながら果報を待っています。

その後徐々にニーズが高まり入院数は増え、現在は心不全、大腿骨頸部骨折がトップ2となりました。高齢心不全への取り組みは研究発表させていただき先日の学術総会で日野原賞という身に余る表彰をいただき嬉しかったのを覚えています。

病院の横断的な活動としては自身は初期臨床研修委員会、栄養・褥瘡委員会、認知症・せん妄サポートチーム、臨床倫理委員会と病院の質改善への取り組みに携わらせていただいております。

現在の活動

-京都大学 大学院医学研究科 医療経済学分野研究生(長野先生と同じ研究室で驚きました)

-米国内科学会 Public Relations Cmmittee 副委員長 兼 In The Clinic翻訳プロジェクト プロジェクトリーダー (病院総合チームにもお手伝いいただきました )

-プライマリ・ケア連合学会 ダイバシティ推進委員会(シンポジウムやキャリアCafeの運営に携わらせていただき視野が広がります)

病院総合診療医プログラムがスタート

シン・病院総合診療医カンファレンスの開催が間近です。とても楽しみですね。

いままで自分は資格としての病院総合診療医として過ごしては来ませんでした。専門医機構が認めるプログラムになったことのメリットはなんでしょうか。場所を選べばプログラムがなくてもHospitalistとして成長、働くことはできるのが現状だと思います。

https://note.com/jpcahospitalmed/n/n656517616adb より引用

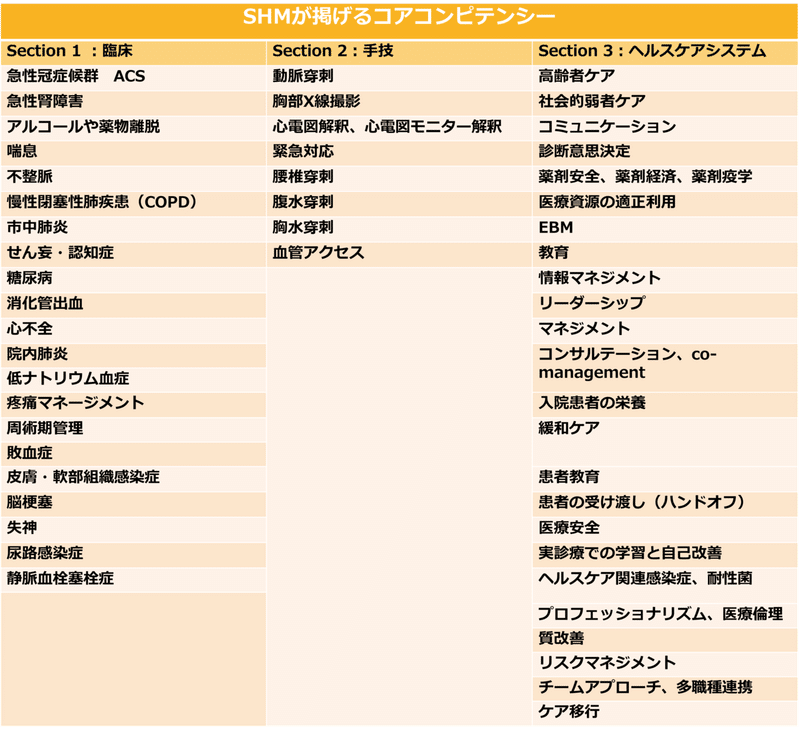

たまたまの出会いに導かれここまで来たHospitalistとしての自分自身のキャリアでしたが、プログラムが走り出すことで患者診療はもちろん、病院や地域を診る視野をプログラムを通してみせてくれるのが最大のメリットではないでしょうか(SHMが掲げるコアコンピテンシーSection3 ヘルスケアシステム)。

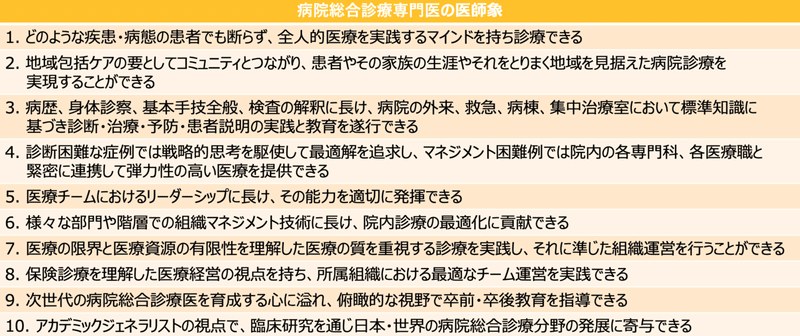

日本病院総合診療医学会HP-病院総合診療専門医とは-より引用

病院総合診療医プログラムで求められる具体的な医師像においても同様にヘルスケアシステムに関連する内容が提案されております。このようなコンピテンシー、目指す医師像をはやく意識できることで1ステップ、2ステップ自分の時代よりも早く成長できる可能性があると思います。

そんななか、先日行われた第23回日本病院総合診療医学会のシンポジウム「理想の病院総合診療医とは?~学会テキストの病院総合診療医像10項目から考える~医師像について」でリーダーシップについてお話させていただく機会を頂きました(後日記事リンク掲載予定)。そのなかで後期研修医3年目にMedical StudioのCHL(コミュニティヘルスケアリーダーシップ)学科を受講し組織論やリーダーシップ論を学んだことを触れました。FBの知り合いの投稿が輝いて見えた、というたまたま受講したのですがさまざまな大事な視点をここで学び、今もその1年で得た仲間や考え方が日々活きています。思いきって飛び込んてみたことで自分の視野が大きく開きました。

最後に

もちろん、みんながみんな病院総合診療医になる必要はありません。また、今回提示したようなマネジメントなどの能力も病院総合診療医だけのものでも無いと思います。それでも、このnote、病院総合診療医(Hospitalist)という響きにピンときたここまで読んでくれた方は一度お話を聞きにきてくれたら新しい道が広がるかもしれません。

11年目となったわたしは、Hospitalistを志した若手の先生たちのサポートできるようにプログラムを応援していくことがこれからの目標の一つだと思っています。

後期研修医時代、今の自分の働き方はまったくイメージしたものとは違いました。そのときそのときの一期一会の出会いを大切に飛び込んでみるのが、自分らしいキャリアを築く鍵になると思います。

(文責:官澤 洋平 明石医療センター総合内科)

※当記事の内容は、所属する学会や組織としての意見ではなく投稿者個人の意見です。

LINE公式アカウントに友だち登録していただくと、最新note記事や、当チームの主催するセミナー・勉強会のご案内が届きます。

当チームに加わりたい・興味がある、という方は、LINE公式アカウントに友だち登録のうえ、【参加】とメッセージを送信してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?