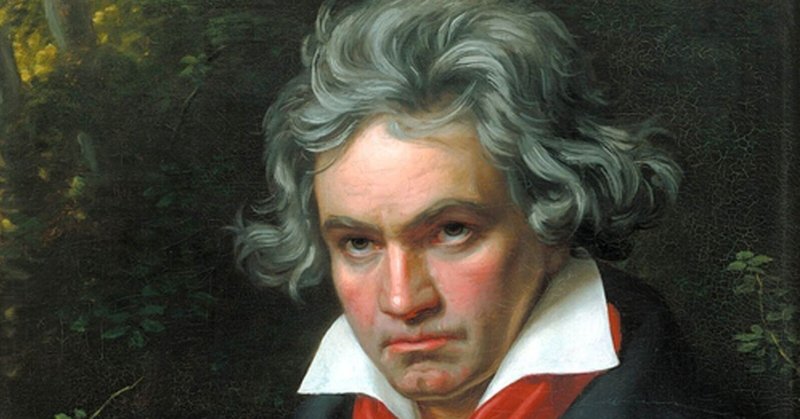

死ぬまでに聴かないと絶対に損する音楽(1)ベートーヴェン交響曲第9番〜彼の人生を感じる私小説

私は、ベートーヴェンの音楽が大好きだ。

すべて好きなのだが、一番好きなのは、「第九」。

「第九」を聞くと、彼の人生を感じる。

あくまで、私の主観です。

音楽は、自由に聴くべきです。

そのうえで、私の感じたままを書きます。

第一楽章の不穏さ。

彼は、幼少時、父親から、すさまじいスパルタ、暴力で音楽を教えられた。

彼自身、もう少しで音楽をやめていたと語っている。

彼は、子供のころから、音楽で稼ぎ、家族を養ってきた。

父親は、アル中だった。

ただ、母親は愛情深い人だった。

母親がいたから、彼は音楽を続けられた。

しかし、家計は貧しかった。

父親からの暴力。貧しさ。そうした幼少時代。

第2楽章は、難聴という音楽家にとって致命的な病気の衝撃。

自殺を考える。

そんなベートーヴェンを助けた女性がいた。

彼の死後、見つかった「不滅の恋人への手紙」。

この恋人が誰なのか。数百年、議論がなされ続けている。

候補は、ふたりいる。

いずれにせよ、彼は、自殺を考える苦悩の日々を、女性の励ましによって乗り越えた。

そんな苦しみと励ましを感じるのが、第2楽章。

第3楽章は、安らかな日々。

自殺を乗り越えた、安息の日々。

この時期、彼は、猛烈に創作する。

傑作が次々と生まれる。

もちろん、不滅の恋人が彼を支えたのであろう。

ベートーヴェンとは無関係な話です。

ある時、釈尊の弟子・阿難(あなん)が「善き友・善き仲間と共にあることは、仏道修行の半ばを成就したに等しいのではないでしょうか」と、釈尊に質問しました。すると、釈尊はこう答えたと伝えられます。

「いや『半ば』ではありません。仏道修行の『すべて』です」

ベートーヴェンには、不滅の恋人だけでなく、金銭面で支えた裕福な友人もいました。

人間は、一人では弱いものです。

すべての人は、ベートーヴェンと同じです。

助け合い、支え合い、励まし合う人がいるから、困難を乗り越え、大事業を成し遂げられるのだと思います。

そして、第4楽章。

また、襲ってくる苦難の日々。

たとえば、彼は、甥を養子にしたが、この養子が悪童だった。

彼を苦しめる。

また、彼は病気だった。

『ベートーヴェン大事典』(平野昭ほか訳 平凡社 1997年)p66~68に「病気、難聴、そして死」の項目があり、検死解剖の結果、胃や腸は空気で膨れており、肝臓の萎縮と硬化、脾臓の肥大化、膵臓の硬化が見られた。現代医学で見ると、胃腸の症状は潰瘍性大腸炎で、「潰瘍性大腸炎は、特に彼の胸を冒す度重なる発熱症状や、免疫力の低下、眼炎、動脈硬化、肝硬変(肝炎の結果としての)とともに、ベートーベンが総合組織の病気(総合織疾患)を患っていたことを示している」。また、「彼が死の床で苦しんでいた水腫は、心臓の弱化も示しているものの、おそらく直接には肝臓病からきたものであろう」とある。

彼は、20代に、シラーの詩「歓喜の寄す」を読み、いつの日か、交響曲にするとの夢を抱く、その日から20年以上の時間をかけて、「第九」は実現する。

シラーの詩から、彼が変えた箇所がある。

それは、「このような曲ではなく」と加えられた。

「もっと、もっと」と、新しい音楽を創作しようとする執念を感じさせる。

シラーの詩は、「人類は兄弟となる」と人類愛をうたうものである。

その詩の世界と彼のメロディーは、まさしく人類が一つになる理想世界を想起させる。

そのため、EUという、人類が一つになる実験の場の歌は「第九」である。

そうした高尚な理念も良いが、それよりも、私はベートーヴェンの音楽を私小説として聴いている。

彼の苦悩。

それを支えた女性。

苦悩を乗り越えた喜び。

その人間臭さが好きだ。

日本では、第九の演奏会が活発に開催されています。

生で聴く演奏は、CD等とはまったく違います。

生で聴いたことのない人は、ぜひ、一度、聴きに行ってください。

感動が違います。

深い感動に震えてください。

よろしければ、サポートをお願いします。いただいたサポートは、読者の皆様に喜んでいただけることを書くため、誠実に使わせていただきます。