元祖平壌冷麺屋note(207)

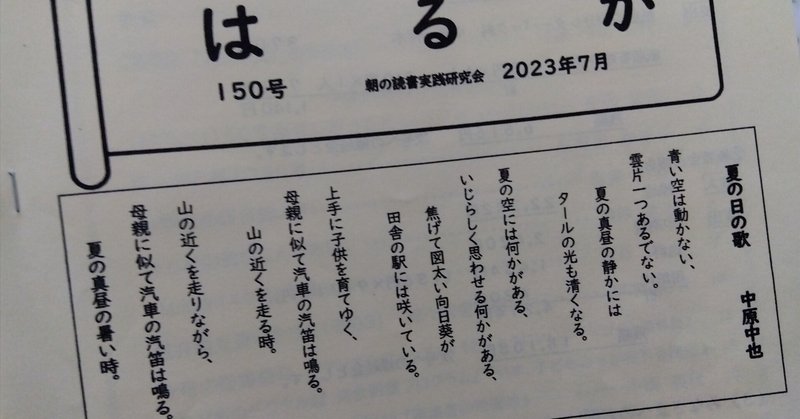

朝の読書研究誌「はるか」150号が届いた。

おとたてず(音立てず)

めはほんに(目は本に)

できるのだ(出来るのだ)

とめないで(止めないで)

うれしさを(嬉しさを)

というアクロスティック(折句)を寄稿した。朝の読書がもっともっと広がりますように。

元アルバイトで、現ウリハッキョの先生となった子が同僚と来店し、たまたま隣の席には、その親の世代の同胞が食事をしていて、会計を一緒にしてください、ということで先生たちの分は、その同胞が賄っていた。

先日も、その学校の校長として赴任した元同僚の先生が食事をしていて、そのことを知った同胞が、一緒に会計をしていた。

自分が教員の時も、お店で食事をして、会計をしようとしたら、すでに他の同胞が支払ってくれていた、ということが数え切れないくらいあった。

これは、当たり前のように成されているけど、全く当たり前のことではない。在日の子供達のための昼夜、働いている先生たちの未払いの給料があることを、知っている同胞たちが、払ってくれているのだった。

その翌日には、必ずその方の連絡先を探して、お礼の連絡をすることを忘れなかった。ウリハッキョの先生たちは、お金のために働いていない。100パーセント、子供たちの未来のためだけに働いている。だからこそ、尊い。

9年間務めていた学校の吹奏楽部が、コンクールの地区大会で金賞を受賞した。部員は8人。どれだけの時間、どれだけの努力を、その一回の演奏のために捧げたのかは、想像するに余りある。

顧問の先生は、当時の学生だった。その時に出来なかったことを成し遂げた先生と学生たちの快挙に、踊り出すほど嬉しかった。

元アルバイトの先生は、このあと19時から納涼会の舞台を作るんです、と話していた。全て先生たちの手作業。

自分が教員の時は、雨予報のバザー日の対策として、運動場にドームを設置したことがあった。前日作業は深夜の1時まで及んだ。

安全性を鑑みて、結局、雨の当日はドームを使用せず、体育館に場所を移したのだけど、その時の教員たちの汗と団結は、忘れることはないだろう。

完成したドームを見た同胞たちは、その壮大な姿に涙を流していた。それだけでも、作った価値はあったのだと思う。

冷麺屋の最寄りのウリハッキョで納涼会があったので、同胞たちの来店は少なかったけど、それでも品切れ閉店となった。

今日、アルバイトをした現役の朝大生の子は、終業後に、納涼会の片付けを手伝いに行きます、と話していた。頼もしい。

マンションのハンメが注文してくれた納涼会のキムパを持ち帰って、食べた。早朝からオモニたちの手で大量に作られたのであろう、そのキムパの味が感動的だったことは、記すまでもない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?