リセットできない世界を生きる話: "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"by Gabrielle Zevin

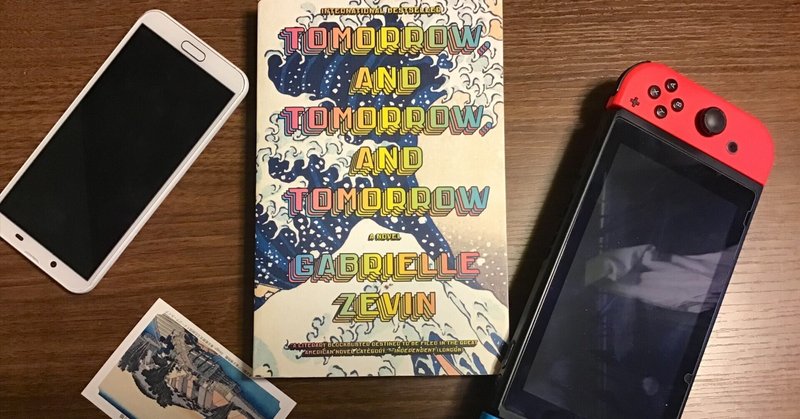

北斎の巨大な荒れ狂う波。ゲーミングデバイスを連想させる虹色のポップな書体。一度目にしたら忘れることのないタイトル。"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"は、初めて書影を見た時から私の意識の片隅に居座り続け、あらゆる雑誌のレビューから顔をのぞかせ、発売当初から「もしかして読んだ方がいいんじゃない?今」と絶えず訴えかけてきた小説だった。日本語訳が近所の書店に平積みされ始めたあたりであらすじに目を通し、観念して購入した。書籍のデザインや広報によって読者層にリーチする出版社の努力ってすごく大事だなと思うことが最近は特に多かったが、"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"ほど強烈に印象に残り続けた作品は他にない。

この作品は、幼なじみの二人の若者SadieとSamが、大学生として再会したことをきっかけに共同でコンピューターゲームを作る話が主軸になって進む。プログラミングの知識が一般化し始めた1990年代を中心とした描写は、学校でC言語の基礎を習っている人が多い若い世代の読者であればニヤリとする箇所が多いだろう。

その一方で、"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"を特徴的にしているのは、楽しいゲームの世界と対比される現実のままならなさだと思う。主人公のふたりがルームメイトのMarxと共同で立ち上げたゲーム制作会社の名前は、作中で一貫して描かれるテーマを思わせる。Unfair Games、人生はフェアじゃないゲームである。Samは幼い頃に母親を事故で亡くし、Sam自身も片足がうまく動かなくなった。中国人も韓国人もみんな"Ethnic"でひとまとめにされるアメリカで、自分と同じ韓国人の女性が、目の前で身投げをして死んだ。受け止めきれない現実に直面した時、ゲームはSamにとって唯一フェアで守られた世界として機能していた。片足の怪我のせいでまっすぐ道を歩くことができなくても、スーパーマリオはポールの頂上に正確に降り立つことができる。友達とゲームの話をしている時、私たちは現実の格差や残酷さに触れずに時間を共有できる。

もう一人の主人公であるSadieとゲームの関わりはSamとはずいぶん異なるものである。幼い頃からゲームやプログラミングに親しんだSadieにとって、優れたゲームを世に出すことは、自分の優秀さを証明する手段であった。Sadieは国内トップクラスの大学に入学するが、当時は「女性は大して能力がなくてもMITに入れる」という話が実しやかに囁かれる時代であった。初めてSamと共同で作ったゲームは社員が全員男性の会社に持ち込まれることになったし、取引先は常にSamと目を合わせて話をして、まるでSadieがほとんどその場にいないように振る舞う。ビジネスが成功しても、「えっ?あなたはSamの奥さんじゃないの?("嫁"でもない女性がどうしてここに?Samはなんでこの人と仕事をしているの?)」なんてインタビューされる始末である。こんな時代に、こんな業界で仕事をしていたなら、Sadieが"not believe in marridge"のスタンスを取り続けたのも当たり前というか、無理のない話だよな〜と思いながら読んだ。

現実にハッピーエンドは無いしヒーローもいない

"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"は、作中で主人公たちのUnfair Gamesがあっという間にゲーム業界の頂点に上り詰めていくので、彼らの優秀さも相まって華やかな雰囲気を纏っており、エンタメ性の高いフィクションとしての形を成している。しかし、よく見ると物語は美しいハリウッド曲線なんて描いていないし、苦しみを乗り越えて成長するヒーローは存在しない。クリエイターであるSamとSadieを献身的に支えてきたMarxが自身を"NPC"と表現した章は特に印象的で、作中における現実への冷静な眼差しを強く感じる部分だった。業績やクレジットにこだわるSadieやショーマンとして耳目を集めるSamとは異なり、Marxは自身をシェイクスピアの作品になぞらえて、Tamer of horses = "つまらないやつ"として受け入れている。しかしMarxがつまらない人間ではないことは、物語を通して少しずつ描かれる彼の人物像から十分に読み取れる。ゲーム開発に関わる登場人物の多くはあの時ああしていれば、こうしていれば…という後悔をゲームのリトライ画面の様に頭の中で考えるが、現実にはリセットもリトライも無いし、それはたらればの意味のないの妄想にすぎない。虚構の世界であるゲームを題材にした作品として、このバランス感覚はかなり好み。

And then heard no more. It is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

もしこの作品がフィクションらしいフィクションの体で"現実"を描写していたら、Sadieは精神的苦痛に負けずに頑張る"強い女性"としてサクセスストーリーを歩まなければならなかっただろうし、SamはSadieと感動的な和解をして二人三脚のゲーム開発で成功を収めただろう。しかし現実はそう上手くできていないので、各々はじめに志したことと違う道に居場所を見出しているし、苦しみから逃れられなくても歳をとっても人生は続くのでハッピーな大団円なんてない。このくらいドライな視線で作中の現実が描写されることが、私にとってはこの作品の一番のお気に入りポイントになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?