最近の記事

[本と日記]きょうだいの類似性と夢、パラレルワールドの私 (夜のピクニック、Klara and the sun、Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow)

本ばかり読む生活をしていると、出来事に対する考えの中に読んだ本のことを思い浮かべたり引用したりということが日常的になってくる。今回は、読んだことのある本の思い出しをいくつか含む形で日記をつけてみる。 姉の夢の話を聞く 見たばかりの夢について話す相手がいることは幸せだと思う。話した方も話された方も日中にはどんな話だったか忘れてしまうのだが、夢という意外にもパーソナルでとりとめのない内容を、朝起きて間もなく、遠慮せずに話すことのできる人がそばにいるのは豊かなことだ。 姉

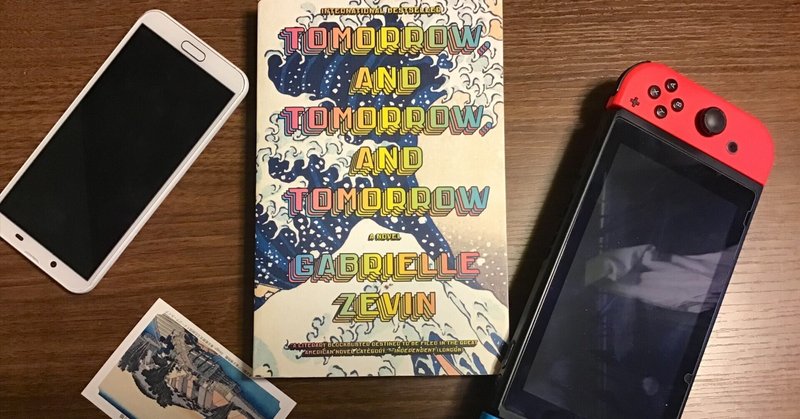

リセットできない世界を生きる話: "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"by Gabrielle Zevin

北斎の巨大な荒れ狂う波。ゲーミングデバイスを連想させる虹色のポップな書体。一度目にしたら忘れることのないタイトル。"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"は、初めて書影を見た時から私の意識の片隅に居座り続け、あらゆる雑誌のレビューから顔をのぞかせ、発売当初から「もしかして読んだ方がいいんじゃない?今」と絶えず訴えかけてきた小説だった。日本語訳が近所の書店に平積みされ始めたあたりであらすじに目を通し、観念して購入した。書籍のデザインや広報に

生産的であり続けろ、という声にとらわれて: "How Should A Person Be?" by Shelia Heti / "The Black Monk" by Anton Chekhov

"How Should A Person Be?" by Shelia Heti Productiveという言葉はいつからか魅力的になった。休日は有意義でないと間違っている気がする。自分が一時間長く寝ている間に自己研鑽をしている同世代がいる。常に進捗がないと心を健康に保てない。趣味も友人関係も休み時間も何かを生み出していないといけない。きらびやかな写真を添えてSNSを更新すれば少し心が休まる気がする。常に誰かと自分を比べ続けている。なんとも終わりのないマラソンを走り続けて

マガジン

記事

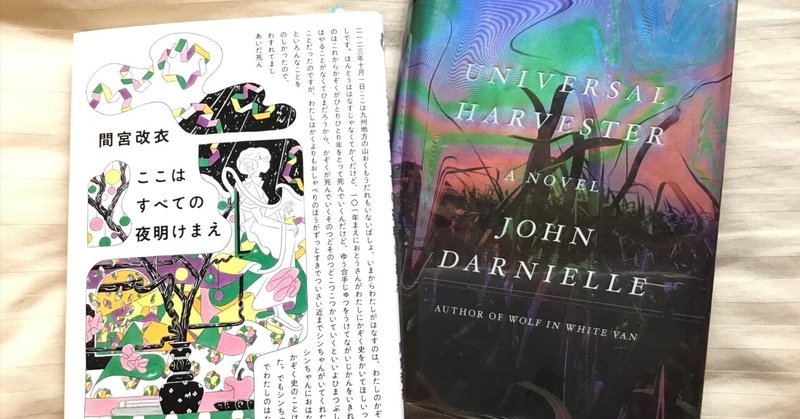

幼い日々の、痛み苦しみに祈る: ここはすべての夜明けまえ (間宮改依), “Universal Harvester” by John Darnielle, "Allah Have Mercy" by Mohammed Naseehu Ali

「痛みのない幼少期は無い」というフレーズが頭の中にずっと残っている。どこで読んだのか思い出せないが、どんな人でも、何かしらの(わざわざ人に話さないような)痛み苦しみを幼年時代に持って大人になる、の意だったと思う。子供の頃の記憶や感覚、心の動きというのは萌える若葉の如く、柔らかく剥き出しで、それゆえに鮮烈で、自分自身でも受け止め方がわからないくらいダイレクトに響いてくる。大人になってようやく向き合い方がわかるようになる人もいれば、生涯その記憶に背を向けないといけない人もいるだ

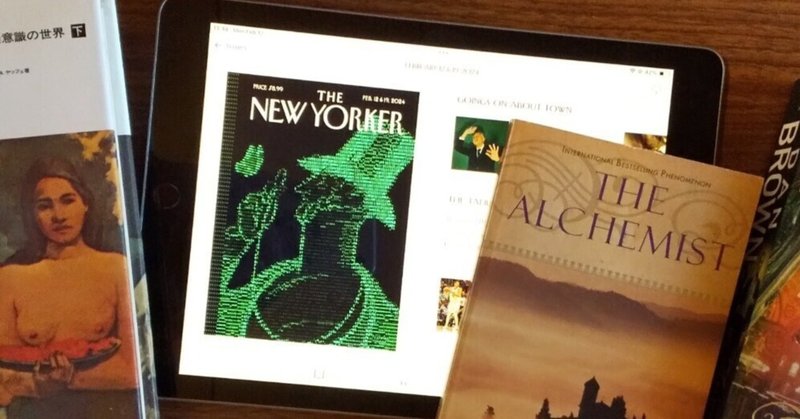

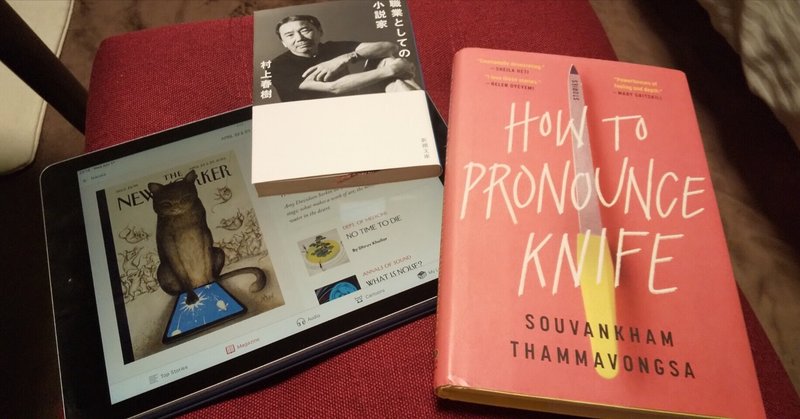

the New Yorkerで面白かった短編フィクション②: 村上春樹 / Souvankham Thammavongsa

The New Yorkerを自身で購読し初めてから随分経ちました。最寄りの図書館に置かれていないのが不満で、また最近は電子版の記事の更新がタイムリーかつ非常に読みやすいということに気づき、電子版のみの契約をするに至ったのでした。普段使っているiPadでマガジンを読んでいるわけですが、嵩張らない・シワにならない・音声 & podcast 付き・動くアートワークと相まって、最高の読み心地で大変おすすめです。フィジカルブックにこだわりが強い私にとっては、電子媒体の読書に慣れるき

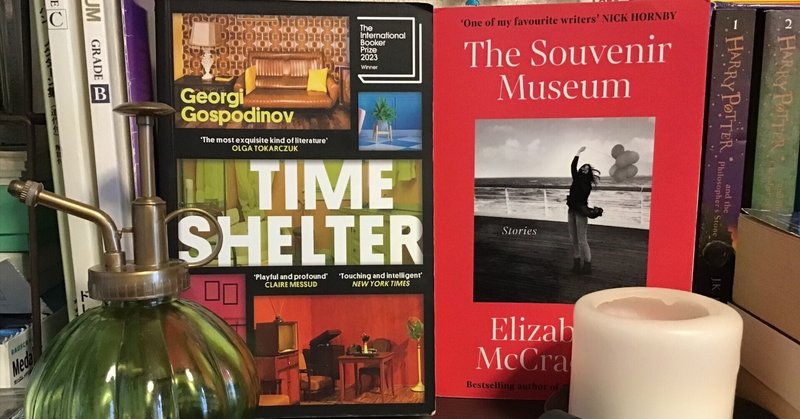

記憶の博物館を訪ねる本: "Time Shelter" by Georgi Gospodinov / "The Souvenir Museum" by Elizabeth McCracken

私はあまり多くの物を持ちたくない性分なので、不要な物を売りに出したり、人に譲ったり、処分したりしたくなる時期が定期的にやってくる。しかし過去に使っていたものを手放すと、なんだかそこに引っ付いていた、記憶を呼び出すスイッチみたいなものまで失ってしまうような気がする。そこで、紙の本だけはどれだけ増えても良いということにして、並べられた本たちに記憶の倉庫、あるいは鍵束のような役割を担ってもらっている。一度読んだ本を何度も読み返すということは決して多くないのだけれど、一冊の本を本棚

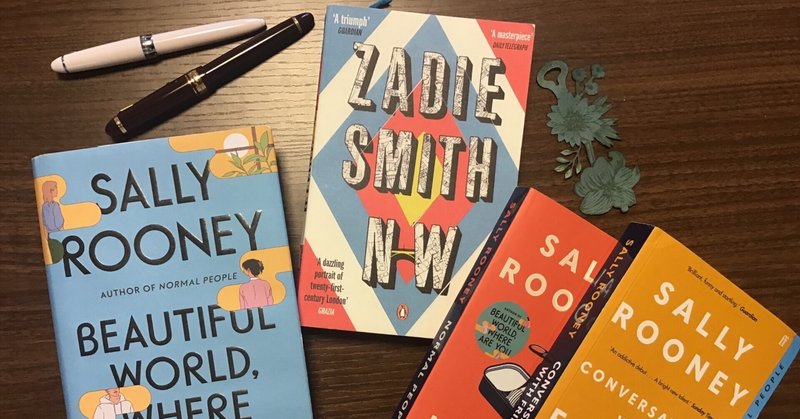

20代のリアルと、ドラマなしに続いていく生活と/Beautiful World, Where Are You(Sally Rooney), NW(Zadie Smith)

小学生の頃、学校の授業で20歳になった自分へのお手紙を書いて、どこかに託した記憶がある。どんな大人になっていますか。好きな人はいますか。想像もつかない将来の自分を想像して、私は何を書いたのだろう? さて現実の私はというと、研究室に篭り、読書に耽り、画面の向こうの人たちとコミュニケーションをとるべく格闘していたら20代半ばになっていた。修士号を取るだけの研究データがたまって、ありがたいことに、好きになった医療機器メーカーで仕事をもらえることになった。視力がちょっと悪くなって