脱ツーバス初心者!ツーバス練習フレーズ集【ツーバス初心者~中級者向け】

はじめに

このnoteに目を通していただき、誠にありがとうございます。

ドラムを触り、フットワークの練習に力を入れている、JohnSmithと申します。

https://twitter.com/JohnDrumSmith

普段はドラムの練習方法について情報発信を行っております

このnoteは、「ツーバス(ツインペダル)が上手く踏めない!」という『ツーバス初心者~中級者』へ向けた、「ツーバス練習フレーズ集」です。

ツーバスを練習するためのフレーズを、私が厳選して寄せ集めたnoteです。

ちらほら注意点(意識すべき点)なども書いています。

「ツーバスの練習をしたいけど、どんな練習をすれば良いか分からない」という方や、「今よりもっとツーバスレベルを上げたい!」という方にオススメです。

このnoteでは「両足強化メニュー」「足のコントロール力向上メニュー」「上半身のフォームを維持する練習メニュー」というように、いくつかの項目に分けて練習メニューを載せています。

「最初から順にやっていき、徐々にレベルアップしていく」のも良いですし、「自分にとって必要だと思う練習のみをやる」のも良いです。

「1つのフレーズを色々な速さで踏んで、じっくり取り組む」のも良いでしょう。

ツーバス練習フレーズをかき集めたこのnoteが、読んでいただいたあなたの役に立ちましたら幸いです。

注意事項

・このnoteでは右利き(右足スタート)であることを前提としています。

「RLRL」と表記している箇所がありますが、左利き(左足スタート)の人は、逆にして読んでください。

・世の中には、このnoteで紹介するフレーズ以外にも、様々な基礎練習フレーズが存在します。このnoteに載っているフレーズのみでも上達はできますが、「もっと色々知りたい!」と感じた場合は、ぜひネットや教則本などで探してみてください。

ツーバス練習の第一歩、手足のコンビネーション

まずはツーバスフレーズの王道、「手足のコンビネーション」です。

手足コンビネーションと略しても良いです。タブン。

ツーバスの醍醐味は、両足でドカスカと踏む続ける「両足連打」ですが、両足連打を踏むためには、まず手足コンビネーションを習得する必要があります。

手足のコンビネーションができない足では、両足連打を踏み続けることができないので、ツーバス入門編として取り組んでみてください。

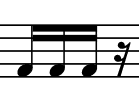

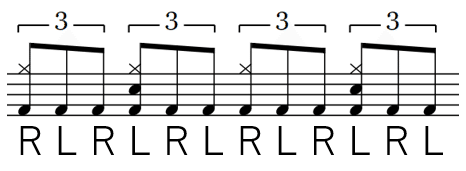

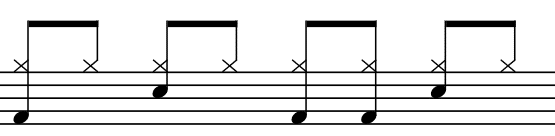

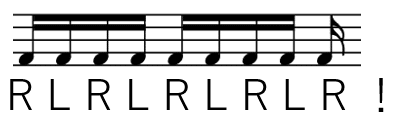

「RLKK」

「RLKK」です。手2発、足2発フレーズです。

※R=右手 L=左手 K=足

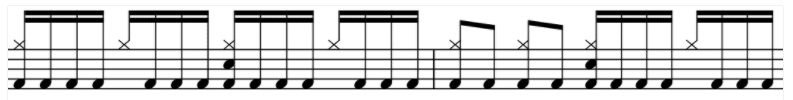

譜面はスネアとバスドラムで、「右手→左手→右足→左足」と叩いています。

16分音符で叩いており(8分音符でも良い)、音にすると「タタドドタタドド」という具合になります。

このフレーズを踏む時の注意点は、「音が均等に並んでいるかを意識すること」です。

「タタッドドタタッドド」のように、16分音符が均等に並んでいないような音になってしまうと、かっこよさが無くなってしまいます。

特に「左手→右足」に移行する時に、足が速く入ってしまったり、反対に足が遅れてしまったりすることがよくあります。

「足が速く(遅く)ならないよう、ゆっくりから音を均等に並べる意識」で練習してください。

また、「右手→左手→左足→右足」のように、「足だけ左スタートにする」のも、足の自由度を上げる良い練習になります。

慣れるまでは難しいですが、足の基礎練習としてぜひ挑戦してみてください。

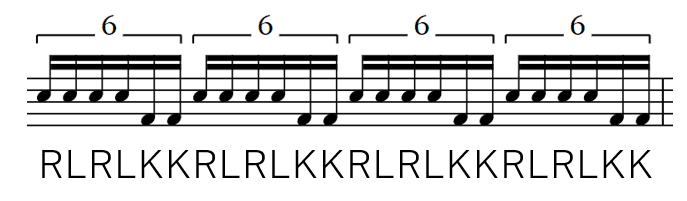

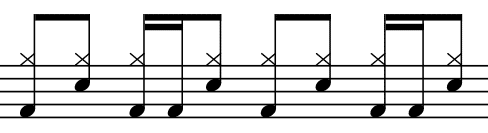

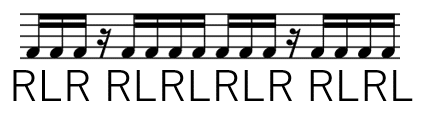

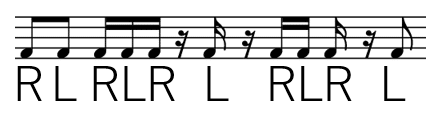

「RLRLKK」

「RLRLKK」です。「右手→左手→右手→左手→右足→左足」です。

手4発、足2発フレーズで、譜面では6連符を用いています。

このフレーズも「RLKK」と同様で、「手と足の繋がりが綺麗であるか」が、フレーズの完成度を左右します。

手と足の音を綺麗に繋げるコツは、「足を上げすぎないこと」です。

ペダルと足の裏が離れてしまうくらいに足を上げると、綺麗に踏むことが難しくなります。

なるべくペダルと足の裏はついたままで、少し足を上げるだけで踏めるように練習してください。

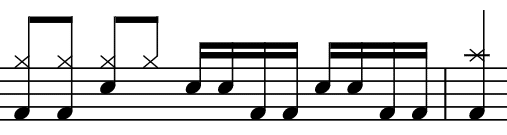

「RLKK」と「RLRLKK」を組み合わせると、このようなフレーズもできます

全て16分音符で構成されたフレーズで、先ほど6連符だった「RLRLKK」を、16分音符で使っています。

16分音符にすると、6連符ほど速くないのでより一層使いやすくなります。

手の音数が「RLRLKK」と「RLKK」で変わるので、そのタイミングで手と足の音が均等でなくなってしまわないように意識してください。

ツーバス練習は、この「手足のコンビネーション」から始まります。

一見地味に見えるかと思われますが、ツーバス演奏では、避けては通れないフレーズです。

叩く場所をタムなどに変えると、お手軽簡単コスパ激ヤバフィルインになるので、じっくり練習してみてください。

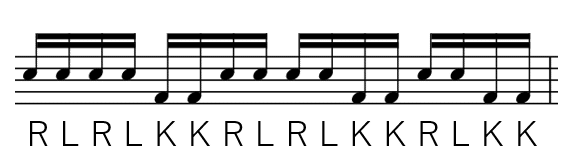

「RLRLKKKK」

手4発、足4発の手足コンビネーションです。

今までは足が2発でしたが、今回は4発になっています。

足の4連打についてはのちほど触れますが、「片足のダブルを組み合わせる感覚」を持てると、楽に速く踏めます。

「1発1発踏む感覚」ではなく、「片足ダブルを組み合わせて、右足→左足→右足→左足、と踏む」感じです。

このフレーズで意識すべき点は、「足の4連打の時に、上半身がグラついてしまわないようにすること」です。

足で4発踏むので、足が2発だった時よりも、足を上げている時間が長くなります。

「足を上げすぎないこと」を意識していればまぁ問題ないのですが、足の4連打を意識しすぎるあまり、上半身のフォームがブレてしまう場合もあります。

その時は、まず足の4連打だけを安定して踏めるように練習してから、この手4発、足4発の練習に取り組んでください。

「RLKK」と「RLRLKKKK」を組み合わせて、このようなフレーズを作るのもアリです。

このように「RLKK」「RLRLKK」「RLRLKKKK」を色々と組み合わせることで、様々なフレーズを作ることができます。

足の練習にもなりますし、自分なりのオリジナルフィルインを作ってみるのも面白いと思います。

「足の3連打」

足の3連打です。足順は「右足→左足→右足」です。

これは「手足コンビネーションで小節の終わりが左足で終わった時、次の小節の頭にバスドラムを入れたい時」に役立ちます。

つまりこういう時です↓

8ビートの後に手足コンビネーションを行い、次の小節の頭でクラッシュシンバルを鳴らしています。

音を文字で表すと「ドンドンタンチッタタドドタタドドジャーン」です。

※「チッ」=クローズハイハット

クラッシュシンバルを鳴らす時は、だいたいバスドラムも同時に鳴らします。クラッシュシンバル単体だと、迫力が欠けるからです。

しかし、足が2発の手足コンビネーションで小節を終えると、次の小節の頭(1拍目)でバスドラムを鳴らすことができません。

そこで出てくるのが「足の3連打」です。

これを練習しておけば、とっさの時に役立ちます。

足の3連打は「右足のダブルに、左足を入れる感覚」で踏むと、楽に踏むことができます。

その感覚を持ちつつ、「ドドドッ」と音を繋げて踏めるように練習してください。

「手足のコンビネーション、派生フレーズ」

手足のコンビネーションを少しヒネったフレーズです。

3つご紹介します。

まず1つ目、「KKRL」「KKRLRL」です。

手足コンビネーションの手と足を逆にしたフレーズです。

手から始まる時と、足から始まる時で、感覚がまぁまぁ変わります。

手や足の動きは同じですが、「足と手の音を、均等に並べる(繋げる)こと」が少し難しくなります。

足をコントロールする力が弱いと、足が「ドドッ」ではなく「ドッド」のようになってしまいがちです。

つまり、このフレーズを綺麗にできるようになれば、足のコントロール力が上がるということです。

このフレーズでは特に「足の2発を綺麗に踏めるか」に注目して、練習してください。

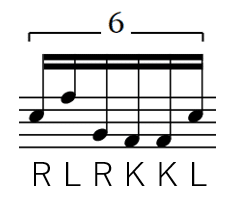

2つ目、「RLRKKL」です。「右手→左手→右手→右足→左足→左手」です。

また、次のように叩く場所を変えると、カッコイイフィルインになります。

「スネア→ハイタム→フロアタム→足→足→スネア」です。

このフレーズは手足コンビネーションの中でも、特に「手と足の音を綺麗に繋げることが難しいフレーズ」です。

「右手→右足」である「RK」が綺麗に繋がるように意識してください。

このフレーズは、足のコントロール力を上げる練習にもなりますが、「周りと少し違うフィルインをやりたい時」にも役立ちます。

足の基礎練習とフィルインの練習を兼ねて、ぜひやってみてください。

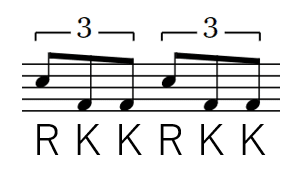

3つ目、「RKKRKK」です。3連符です

これも手足コンビネーションですが3連符なので、速さが今までより少し遅い感じになります。

足が思うように動かせないと、綺麗な3連符を鳴らすことが難しいフレーズです。

身体で3連符を感じつつ、手足で3連符を鳴らせるように意識してください。

また、「両手→足→足」とすることで、派手なフィルインにすることもできます。

画像はスネアとクラッシュシンバルを同時に鳴らしている譜面です。

両足連打強化

いよいよこの章から、両足連打の練習に入っていきます。

両足連打は、安定して踏めるようになるまでかなり時間がかかるテクニックです。

「思い通りに踏めるようになるまで、3年はかかる」という意識で、気長にゆっくり取り組んでください。

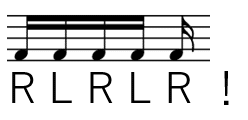

※ここから譜面の読み方が「R=右足」「L=左足」になります。

手ではなく足のR・Lになるので、ご注意ください。

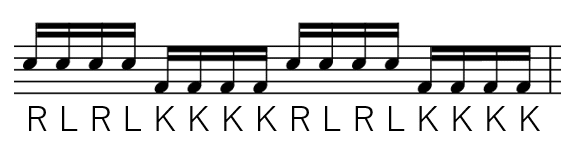

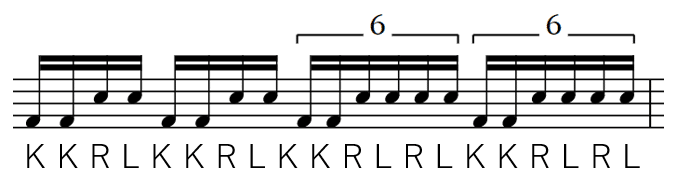

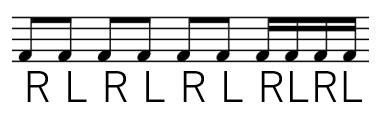

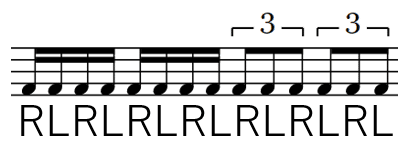

「RLRL」「RLRLRL」「RLRLRLRL」

足の4連打、6連打、8連打です。

足の4連打は、「右足と左足の片足ダブルを組み合わせて、両足4連打にする」と、楽に速く踏むことができます。

手4発、足4発の手足コンビネーションなどでは、この踏み方で大丈夫です。

しかし、「ツーバス連打の練習」という観点から見ると、「片足ダブルの感覚ではなく、1発1発踏む感覚で4発踏めるようになっておきたい」です。

実際のツーバス連打は8発や16発、32発、それ以上…というように、4発だけでは終わらないことがほとんどです。

6発以上になると、片足ダブルを組み合わせて連打する感覚は使えないので、「4発であっても、1発1発踏む感覚」で踏めることが望ましいです。

1発1発踏むとは言っても、毎回足をグッと持ち上げて落として…という感覚ではなく、「縄跳びで飛ぶ時のような足の動かし方」で楽に踏めるように意識してください。

足の6連打は、「ツーバスを踏むための、足の感覚(動き)を身に着けるのにちょうど良いフレーズ」です。

4発から6発になったことにより、本格的に「片足ダブルの感覚」が使えなくなります。

4連打は短いけど、8連打はちょっと長くてしんどい…という時にちょうど良い練習フレーズです。

無理なく踏めるテンポで、足の6連打にじっくり取り組んで、ツーバスでの足の動きを身に着けてください。

8連打では、主に「足を楽に動かせているか」と「上半身のフォームがブレてしまわないか」に注目してください。

両足連打を踏んでいる時に上半身がブレてしまうと、安定したツーバスが踏みにくくなってしまいます。

上半身をブレさせずに踏むコツは、「背筋をなるべくピンと伸ばして座ること」です。

めちゃめちゃまっすぐである必要はなく、無理のない程度にまっすぐであれば大丈夫です。

8連打という少し長めの連打でも、姿勢をキープして踏めるように意識してください。

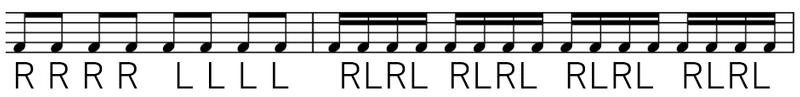

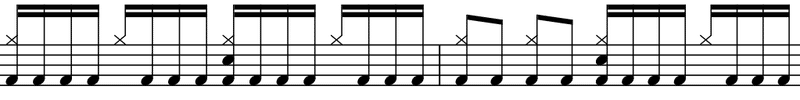

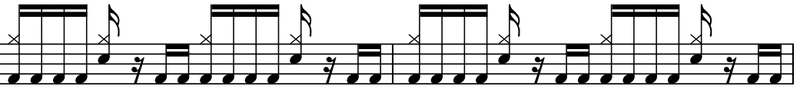

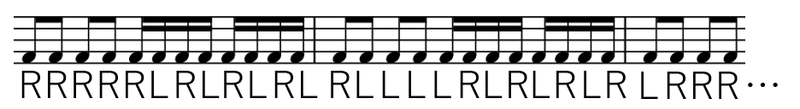

「RRRRLLLLRLRLRLRLRLRLRLRL」

「右足8分音符連打→左足8分音符連打→両足16分音符連打」です。

※RLRL表記が音符と微妙にズレているのは、見逃してください。スンマヘン

このフレーズでは、「左足連打の後の右足が綺麗に入るかどうか」に注意してください。

左足を動かすことに意識が向きすぎて、その後の両足連打がブレてしまうことがよくあります。

「足のフレーズが切り替わっても、綺麗に連打できること」は、ツーバス連打において重要な項目です。

この練習フレーズでは、足のフレーズが変わってもブレずに踏み続けられるコントロール力を養うことができます。

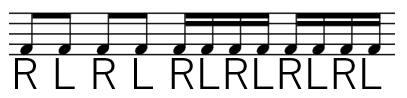

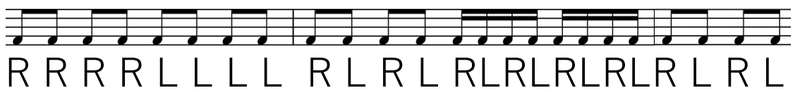

「R L R L R L RLRL」

「両足8分音符連打→両足16分音符連打」です。

音にすると「ドッドッドッドッドッドッドドドド」です。

このフレーズでは、「両足16分音符連打の時に、上半身がブレたり、足に力が入ってしまわないこと」に注意してください。

音符が切り替わる時に、「次は速い連打だ!」と意識しすぎると、変な力が入ってしまう場合があります。

あまり強く意識せず、ヌル~っと速い連打に入れるよう練習してみてください。

慣れてきたら、16分音符連打を長くしてみてください。

「速い連打の始まりを綺麗にする意識」を持って取り組んでください。

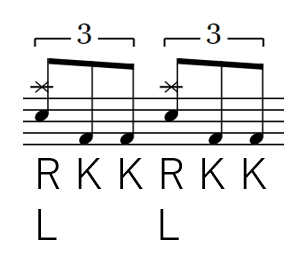

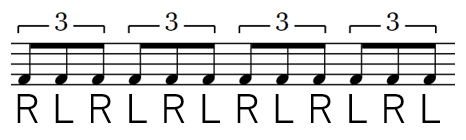

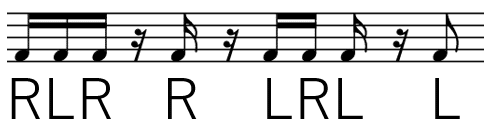

「3連符RLRLRL」「6連符RLRLRL」

3連符でのRLR.LRLと、6連符でのRLRLRLです。

3連符や6連符は、8分音符や16分音符を踏む時とは感覚が違ってきます。

16分音符連打の練習をやった後に3連符を踏むと「思ったより遅い」と感じ、6連符を踏むと「思ったより速い」と感じるかと思います。

この感覚の違いに慣れることは、足のコントロール力向上にも繋がります。

3連符は、拍の頭で踏む足が入れ替わる、ややこしいフレーズです(1拍目は右足、2拍目は左足…のように、足が入れ替わる)。

次の譜面のように「両手と左足が重なる時」や、「右手と左足が重なる時」があるフレーズです。

左足が拍の頭に来てもブレないよう、遅めのテンポから練習して慣れていってください。

6連符では、拍の頭はずっと右足になります。

しかし、3連符での感覚でもないので、「3連符と6連符は別物である」と認識して練習してください。

片足強化練習

両足で16分音符の連打を踏むには、「片足8分音符連打を両足でできる」必要があります。

特に、弱い方の足(このnoteでは左足)の強化は、綺麗なツーバスを踏む上では必要不可欠となります。

この章でご紹介する片足強化フレーズを使って、左足も右足と同じくらい動くように強化していってください。

※ここでは、左足強化を主軸に進めていきます。

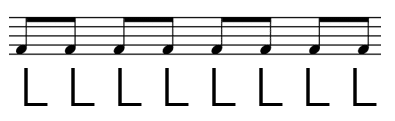

「ひたすら8分音符連打!LLLLLLLL…」

片足での8分音符連打です。ひたすらに片足で踏みまくるだけの筋トレです。

このフレーズで意識すべき点は、「左足が、右足と同じ動きで踏めているか」です。

右足(動かしやすい方の足)を手本にして、「左足が右足の動きを真似するように」練習してみてください。

足での連打は、速い時と遅い時で足の動かし方が変わります。

右足(利き足)で連打した時に「足首を使っているのか、太もも辺りをメインに使っているのか」を確認し、それを左足に反映して練習してください。

ちなみに、「低速の時は太もも辺りをメインに使い、高速連打では足首をメインに使う感覚」です。

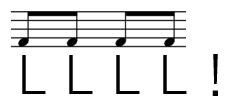

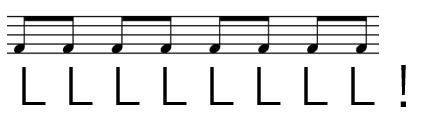

「LLLL!LLLLLLLL!」

左足連打(8分音符)を「4連打」や「8連打」で止める練習です。

この練習は、足のコントロール力を鍛えるのに良い練習です。

ビックリマークは、止まっている感じが出ている気がしたのでつけました。

通常の16分音符両足連打(右足スタートの連打)では、「左足は偶数の数で止まる」ことになります。

たとえば「RLRLRLRLR」という連打なら、Rが奇数(5発)でLが偶数(4発)です。

このようなフレーズを踏む時、足のコントロールができずに左足が奇数になってしまっては、余計な音が入ったり、音が抜けてしまったりして綺麗なツーバスでなくなってしまいます。

こういったことを避けるために、「左足連打を偶数で連打する練習」が有効です。

連打している足をピタッと止めるには、「カカトを落とし切ること」を意識すると、やりやすくなります。

「ヒールアップで連打していて、止めたい時に踏んでからヒールダウンにする」、という動作です。

ヒールダウンに切り替えてしまえば、足の誤作動で余計な音が入ることを減らせます、余力があれば意識してみてください。

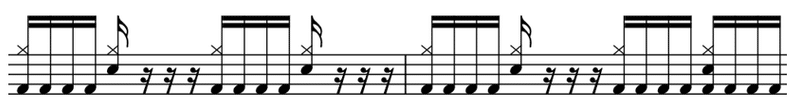

「8ビート、2ビートを左足で踏む」

次普段やっている8ビートや2ビートのバスドラムを、左足で踏む練習です。

※バスドラムの表記が、一般的なものとは微妙に違いますが、あまり気にしないでください

譜面のバスドラム(一番下の●)を、全て左足で踏む練習です。

今まで右足でやってきたことを左足で行うことで、左足のレベルを底上げしよう!という練習になります。

この練習をする時は、左足でダブルを踏める必要があります。

足のアップダウン奏法とスライド奏法ができれば十分です。

左足でのダブルは、足首を柔らかく使う感覚を養うことができます。

さまざまな8ビート・2ビートパターンを左足で踏めるようになれば、ツーバス連打で左足を動かしやすくなっているはずです。

「手足のコンビネーションを左足で」

左足での8ビート・2ビートをある程度自由にできたら、手足のコンビネーションを左足で演奏することにも挑戦してみてください。

この譜面の「K」を左足で踏む練習です。

この練習では、「手と足の音を綺麗に繋げること」が難しいポイントです。

手と足の音が並んでおり、綺麗な16分音符になるよう練習してみてください。

足のコントロール力強化

ここからは、足のコントロール力(自由に制御できる力)を重点的に強化する練習フレーズをご紹介していきます。

主に、「足をピタっと止める系の練習」を紹介します。

綺麗なツーバス演奏を行うには、足を自由に動かしたり止めたりできるコントロール力が必要になります。

メタルコアやDjentによくある「ダダッダダッダダッダダッ…」のような、バスドラムの休符が多く出てくるフレーズを綺麗に踏むためにも、足もコントロール力強化に力を入れてみてください。

バスドラムの休符が出てくるフレーズの例↓

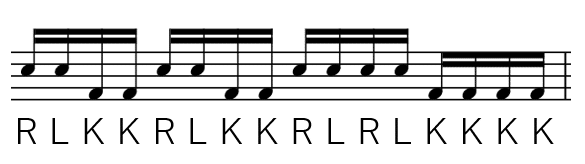

「RLRLR!」「RLRLRLRLR!」

両足連打を右足で止める練習です。

右足でピタッと止められることは、綺麗なツーバス連打を踏んだり、休符を多く使うフレーズを踏むための必須スキルです。

勢い余って左足が1発多く入ってしまわないよう注意してください。

「RL〇L」「R〇RL」

足の連打に休符を入れるパターンです。

「〇」は休符で、「音を1発抜く」という意味合いです。

このフレーズも、足をピタっと止める力を養うことができます。

「R〇RL」を続けて踏んだ時、左足が止まらずに続いてしまわないよう注意してください。

「RLR〇」「〇LRL」もありますが、ちょっと難しいので、ひとまず放置で大丈夫です。

余力があれば、挑戦してみてください。

「RLR RLRLRLR RLRL」

「両足16分連打で、左足を少し抜く練習」です。

このフレーズも、左足をピタっと止められることが、綺麗に踏むためには重要です。

このフレーズでは、「左足を抜いた時に上半身がブレないよう」に意識してください。

「16分連打と3連符連打の切り替え」

音符の切り替えです。ここでは、16分音符と3連符の切り替えです。

連打の途中で音符を切り替えるフレーズは、足のコントロール力を鍛える良い練習になります。

このフレーズでは3連符になった時(連打が遅くなった特)に、上半身がブレたり、足が減速できなかったりなどがないように練習してみてください。

3連符の感覚が身体の中に無いと、このフレーズを踏むことはできないので、3連符に慣れていない場合は、まず3連符に慣れるところから始めてください。

「RLR〇L(バケラッタ)」

「RLR〇L」、いわゆるバケラッタです。

「RLR」と3連打を踏んだ後、16分音符1個分の間を置いてから「L」を踏むフレーズです。ラウドロックやメタル系の曲のバスドラムによく出てきます。

バケラッタは、16分音符1個分の隙間のところで上半身がブレたり、最後の「L」を思ったより早く踏んでしまう、などの問題が出やすいフレーズです。

私個人的なオススメの意識は、「踏む直前まで、ビーターを打面につけたままにする意識」です。

上半身がブレたり、足が思ったより早く入ってしまうのは、足が少し浮いてしまっていること(ビーターと打面が離れていること)が原因であることが多いです。

ビーターと打面が離れていることが悪いわけではありませんが、もしバケラッタがやりにくい場合は、この意識を持ってやってみると、少しやりやすくなるかなと思います。

上半身のバランス維持練習

ここからは、「ツーバスを踏んでいる時に、上半身がブレないように身体を強化する練習フレーズ」をご紹介します。

安定したツーバスを踏むには、上半身を安定させることが必要になります。

もちろん下半身の安定も重要ですが、上半身がグラついていると、その影響が下半身にも及んでしまいます。

ここでご紹介する練習フレーズで、上半身の安定度を鍛えていってください。

「RLRL〇〇〇〇RLRL〇〇〇〇RLRL〇〇〇〇RLRLRLRL」

「足の4連打を3回、8連打を1回」のフレーズです。

足の連打を休んでいる時(休符の時)に姿勢を整え、足の連打の時にそれを崩さないように意識してください。

慣れてきたら、次の画像のように手を入れてみてください。

足だけで踏むのとは感覚が違ってくるので、手を入れたバージョンでも難なく演奏できるように慣れていってください。

「R L RLR L RLR L」

「8分音符2発と、バケラッタ2回」のフレーズです。

音にすると「ダッダッダダダッダッダダダッダ」です。

最初の8分音符2発で、上半身の姿勢や重心のバランスを整えつつ、2回のバケラッタでそれが崩れないように意識してください。

慣れてきたら、先にバケラッタを2回やって、8分音符2発を後ろに持ってきたフレーズにするのも良いと思います。

1つの練習フレーズを自分なりにアレンジするのも、良いドラムの練習になります。

積極的にやってみてください。

「RLRL◯◯RLRLRL◯◯RLRLRL…」

「RLRL◯◯RLRLRL◯◯RLRLRL」です。

通常の連打から16分音符を2つ抜いたフレーズで、足をピタッと止める練習にもなります。

上半身の安定と、足を止めた後の踏み始めを綺麗に踏めるように意識してください。

手を入れてメタルっぽいビートにすることもできます。

慣れてきたら、手も入れてやってみてください。

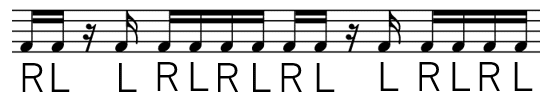

「RL LRLRLRL LRLRL」

「RL〇LRLRLRL〇LRLRL」です。

左足はずっと連打で、右足がひとつ抜けるフレーズです。

抜いた右足を身体の支えにして、上半身の安定を図りつつ、足の連打に慣れることができるフレーズです。

左足強化にも良いフレーズですので、「意図的に自分の限界よりも少しだけ速いテンポで踏む」ようにしてみてください。

更にツーバスレベルを上げる練習

ここまでのフレーズを踏めるようになれば、ツーバスレベルはだいぶ上がったと言えると思います。

この章では、更にレベルアップしたい時に使える練習フレーズをご紹介します。

難易度が少し高めなので、両足強化によく効くはずです。

気長にゆっくり取り組んでください。

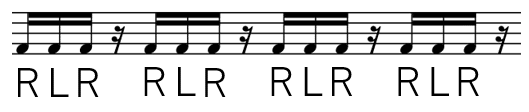

「RLR RLR RLR RLR」

足の3連打を連続で行う「RLR〇RLR〇RLR〇RLR〇」です。

4連打から左足が1発抜けるフレーズで、慣れないと「左足が思ったところに入らず、両足同時になってしまう問題」が出てきます。

「右足をダブルで踏んで、そのダブルの間に左足を入れる感覚」で踏めると、速く楽に踏めるようになると思われます。

このフレーズは、足を綺麗に動かすことだけでなく、重心や姿勢の維持が難しいフレーズです。

自分のツーバスレベルが試されるフレーズですので、腕試し(足試し?)の気持ちで練習してみてください。

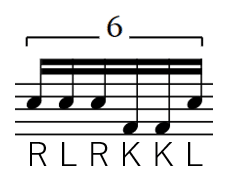

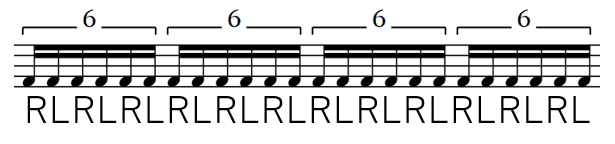

「RLRRLRLL、RLLRRL」

足のパラディドル「RLRRLRLL」と、6ストロークロールの「RLLRRL」です。

いわゆるルーディメンツというやつです。

ルーディメンツは、スティックコントロール力を上げるための基礎練習です。

これを足でも行うことで、足のレベルアップが見込めます。

ルーディメンツには様々なものがありますが、ひとまずはパラディドルと6ストロークだけで良いと思います。

この2つに慣れてきたら、他のルーディメンツに挑戦してみるのも良いと思います。

足ルーディメンツを練習する時は、速く踏むことよりも、「綺麗に踏むこと」に意識を向けてください。

もちろん速く踏めた方が良いですが、それよりも綺麗に踏むことを意識することで、足のコントロール力を鍛えることができます。

パラディドルや6ストロークロールのような、「足のひとつ打ちとダブルが混ざっているフレーズ」は、足のコントロール力を鍛えるのにとても良いフレーズです。

速く雑に踏むより、ゆっくり綺麗に踏んだ方が練習の効果は高いので、「綺麗に踏むこと」を強く意識して練習してください。

「LRLRLRLR…」

左足スタートの両足連打、「LRLRLRLR…」です。

左足スタート連打の練習は、両足強化において絶大な効果があります。

左足のコントロール力や音量の向上、両足連打での重心の安定など、様々な基礎能力の強化が見込めます。

しかし効果が高い分、難易度も高い練習です。

普段の右足スタートの連打と比べると、予想以上に足が動かないと思います。私もそうでした。

慣れないうちは、綺麗な連打にならず、足がもつれたようになると思われます。

しかし、右足スタートでできることは、時間をかければ左足スタートでもできるようになります。

焦らずゆっくり、気長に取り組んでください。

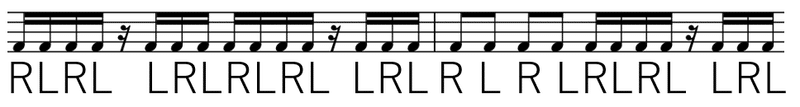

「R R R R RLRLRLRLR L L L LRLRLRLR」

左足スタートの連打に慣れてきたら、右足スタートと左足スタートの連打を切り替える練習もやってみてください。

8分音符連打と16分音符連打の切り替えです。

右足スタートと左足スタートの切り替えにより、両足を均等に鍛えることができます。

左足が上手く動かない場合、右足の動きを真似するようにして踏んでみてください。

「R R R R L L L L R L R L RLRLRLRLR L R L」

「半永久的に踏み続けられるフレーズ」です。

このフレーズは、8分音符の「R L R L」で休憩をはさみつつ、片足連打と両足連打で足を鍛える練習です。

途中で休憩をはさむことで、疲れず半永久的に踏めるフレーズとなっています。

「瞬発的に速く踏んで、休んで、また瞬発的に速く踏んで…」を繰り返すこのフレーズは、両足の速度アップに向いています。

疲れず長く踏めるので、動画を見たり本を読んだりしながら気楽にやってみてください。

「RLR R LRL L」

「RLR R LRL L」、バケラッタモドキです。

バケラッタは「RLR L RLR L」ですが、これを少し変えて難しくしたフレーズです。

このフレーズの難しい箇所は、「RLR R」まで踏んだ後、次の「LRL」に入るところです。

「LRL」の1発目が上手く入らなかったり、思わぬところで右足が入ってしまったりすると思われます。

特に「LRL」が難しいので、これを綺麗に踏めるように練習してみてください。

「RLRL LRLRLRL LRL」

「RLRL LRLRLRL LRL」、CrossfaithというバンドのMonolithという曲にある足フレーズです。

「両足16分音符連打から右足を1発だけ抜く箇所」が難関ポイントです。

「右足を1発抜こうとしたら、左足も抜けてしまった」とか「右足を抜こうとしてもできない」といった問題が出てくると思います。

意識としては「RLRL」と「LRLRLRL」を分けて考えるのではなく、

「RLRL LRL」でひと固まりとして捉えると、少し踏みやすくなるかなと思います。

休符が入ってはいますが、あくまでも「休符も音符のひとつである」という意識で取り組んでみてください。

ちなみに、手を入れるとこのようになります。

手と足の縦を揃えるのが難しいフレーズですが、自身のレベルアップに繋がるので、ぜひやってみてください。

あとがき

ここまで長々と読んでいただき、ありがとうございました。

このnoteが、ツーバス技術向上の役に少しでも立てば幸いです。

ツーバスの習得には長い時間が必要になります。

思うように踏めない期間が長く続くかと思われますが、練習を続けてさえいれば、必ず踏めるようになる日が来ます。

練習のモチベーションが上がらない時は休んでも良いので、自分のペースで練習を継続していただければなと思います。

このnoteでは練習フレーズばかり載せていましたが、「ツーバスでの足の動かし方やセッティング」などにフォーカスを当てたnoteも出しています。

そちらもぜひ見てみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?