JOG(242) 大日本帝国憲法~アジア最初の立憲政治への挑戦

明治憲法が発布されるや、欧米の識者はこの「和魂洋才」の憲法に高い評価を与えた。

過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251

無料メール受信:https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776

■1.欧米で高く評価された明治憲法■

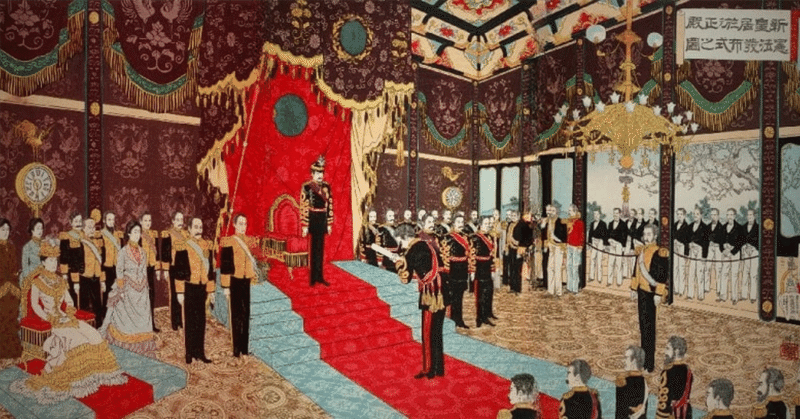

明治22(1889)年2月11日、紀元節を期して、大日本帝国憲法(明治憲法)が発布されると、明治政府は早速その英訳を欧米の著名な政治家や学者に見せて意見を聴取した。その評価は極めて高いものだった。社会進化論学者として当時の日本にも広く名を知られていたイギリスのハーバード・スペンサーは次のように語った。

日本の憲法は日本古来の歴史習慣を本とし、漸進保守の主義をもって起草されたりと。然からばすなわちこの憲法は余の最も賛成する所なり。

アメリカの連邦最高裁判官オリヴァー・ウェンデル・ホームズは、いくつかの具体的な点を評価しながら、最も感心した点として、

この憲法につき、予が最も喜ぶ所のものは、日本古来の根本、古来の歴史・制度・習慣に基づき、しかしてこれを修飾するに欧米の憲法学の論理を適応せられたるにあり。

19世紀ヨーロッパにおける政治・社会学の権威、ウィーン大学のローレンツ・フォン・シュタイン教授は、日本の憲法はヨーロッパの憲法と比べても大変出来がよいが、憲法はその国の歴史の産物であり、さらに憲法発達の歴史を編纂して示すことが急務であると助言した。

これらの評価に共通しているのは、明治憲法が単なる欧米の憲法の引き写しでなく、日本の歴史・伝統に根ざしつつ、「欧米の憲法学の論理」を適用した、まさに「和魂洋才」の産物であったという点にある。

■2.憲政実現は国民的課題■

明治維新後の日本は、不平等条約のもとで、国内で外国人が犯罪を犯しても日本の法律では裁けない、という二流国扱いをされていた。欧米諸国と対等な関係を築くためにも、まず近代的な憲法とそれに基づく法体系を作って見せる必要があった。

しかし、欧米諸国以外で、まだ憲法政治を実現した民族はなかった。1870年代後半にトルコが立憲政治を始めたが、わずか一年足らずで憲法停止・議会解散に追い込まれた。キリスト教白人国家以外では立憲政治は不可能というのが、当時の世界常識だった。その常識に挑戦したのが、明治日本だったのである。

憲法発布は条約改正だけの問題ではない。慶応4(1868)年3月、新しい国造りの大方針として発表された五箇条のご誓文では、冒頭に「広く会議を興し、万機公論に決すべし」と謳われ、近代的な立憲議会政治を国家統治の基本とする事が定められていた。国家の自由と独立を維持し、欧米諸国の発展に追いつくためためには、欧米諸国と同様に国民を広く主体的に国造りに参加せしめて、国民全体のエネルギーを結集することが必要と考えられていたのだろう。

明治9(1876)年には「朕ここに我建国の体に基き広く海外各国の成法を勘酌し以て国憲を定めんとす」という「国憲起草の勅語」が下され、元老院で第一次草案が作られた。民間からもその後、憲法草案が続々と発表された。明治14(1881)年には、「明治23年を期し、議員を召し国会を開き以て朕が初志を成さんとす」との国会開設の勅諭が出され、立憲政体樹立は期限付きの公約とされた。まさに憲政の実現は近代化を目指す明治日本の国民的課題であった。

■3.退っ引きならぬ状況■

明治15(1882)年3月14日、明治政府のホープとも言うべき伊藤博文が欧州の憲法政治の論理と実際を調査するために、横浜港を出発した。

それまでに元老院で作られた草案は、伊藤によれば「各国の憲法を取り集め、焼き直し」、「欧州の制度を模擬するに熱中し」たものに過ぎなかった。また参議の大隈重信はイギリスをモデルにした議院内閣制を中心とした提案を行っていたが、これは欧州各国を一足飛びに抜いて、最先進国に並ぼうというもので、日本で安定的に機能しうるか大いに疑問だった。また在野の勢力は伊藤に言わせれば、「実に英、米、仏の自由過激論者の著述のみを金科玉条のごとく誤信し、ほとんど国家を傾けんとする勢い」だった。

伊藤の懸念は根拠のあるものだった。トルコの失敗のみならず、その後20世紀に入ってからでも、中南米、アジア、アフリカの諸国の多くは、独立後、アメリカかイギリスの制度を採用しているが、そのほとんどが一度は失敗して、何らかの形の軍事、警察の独裁制を経験している[2,p58]。

いくら立憲政治の理想は高くとも、欧米先進国の憲法をそれだけの土壌ができていない所にいきなり持ち込んだら国内が混乱し、近代化の歩みが停滞してしまう。それでは不平等条約の改正どころか、他のアジア、アフリカ諸国と同様、自由と独立を失う事にもなりかねない。

日本が独立国として欧米諸国と伍してやっていくためには、立憲政治に挑まざるを得ず、しかしそれに失敗すれば維新後の近代化努力が水泡に帰すかもしれない。そういう退っ引きならぬ状況に、明治政府は追い込まれていた。

■4.まず日本の歴史を研究せよ■

その伊藤がヨーロッパで師事したのが、冒頭に引用したウィーン大学のシュタイン教授だった。伊東はシュタインから「法は民族精神・国民精神の発露」であり、国民の歴史の中から発達していくものとする、当時ヨーロッパを席巻していた歴史法学の説明を受けた。その主張の正しさは、英独仏3国の政治体制・立憲政治の比較からも明らかに見えた。

イギリスは安定した議会政治を行っていたが、それは無血革命以来、200年にわたる「臣民」の「古来の自由と権利」を追求してきた着実な歩みの結果であった。一方、フランスは18世紀末のフランス革命で、普遍的・理想的な「人権宣言」を発したものの、凄惨な革命闘争の中で200万人もの犠牲者を出し、さらにその後も共和制、帝政、王政、共和制、帝政と迷走を続けていた[a]。ドイツは多くの小国が分立した状態だったのを、独自の立憲君主制のもとで隆々たる発展を見せるプロシアが統一していた。

日本の憲法は何より日本の歴史と文化に根ざしたものでなければならない、その上で、ヨーロッパで学んだ知識を接ぎ木していく事が必要だ、まず日本の歴史を研究せよ、とシュタインは伊藤に説いた。「心私(ひそか)に死処を得るの心地」と伊藤は憲法起草に大きな自信を得た。

■5.国家の機軸は?■

日本の歴史と文化に根ざした憲法とは、どのようなものであるべきか? 伊藤はシュタインとの議論を続けた。シュタインは宗教を通じて国家と国民との精神的一致をはかるために、国教の制定を勧めた。確かに英国でもドイツでも、キリスト教が国民統合の「機軸」となっている。

しかし、ヨーロッパでの悲惨な宗教戦争を見れば、国教制定は文明に逆行する制度に思われた。この点ではかえって日本の方が多様な宗教宗派が自由かつ平和的に共存してきた先進的な歴史がある。

信教の自由はこれを近世文明の一大美果として看(み)るべく、しかして人類のもっとも至貴至重なる本心の自由と正理の伸長は、・・・ついに光輝を発揚するの今日に達したり。けだし本心の自由は人の内部に存するものにして、もとより国法の干渉する区域の外にあり。

シュタインの「一国の歴史に根ざした憲法」という原則に忠実であればこそ、伊藤は師の「国教を」という具体的提言を受け入れるわけにはいかなかった。

■6.「知(し)らす」と「領(うしは)く」■

それでは宗教に替わる、日本の歴史に根ざした「機軸」とは何であるべきか? 伊藤がヨーロッパで研究を進めていたのと同時期に、国内に残って、古事記や日本書紀など日本の古典研究に打ち込んでいる男がいた。井上毅(こわし)である。井上は岩倉使節団の一員としてフランス、ドイツを中心に法制の調査を行ったこともあり、明治日本形成期最大のブレーンであった。

井上は古事記の中に「知(し)らす」と「領(うしは)く」という二つの異なる統治概念を発見した。「領く」とは、国家を私物化するという意味で、中国で「民を御す」「民を牧す」とあたかも家畜を扱うように言うのは、人民を牛馬の如き私有財産と考えているからである。ヨーロッパでも、王が3人の子供に、国家を三つに分けて相続させたりするのは、国土国民は王の私有財産という考えの現れである。

それに対して「知らす」とは、天皇が鏡のような無私の御心に国民の思いを映し、その安寧を神に祈る、という事であった。国土国民は天皇の私有財産ではなく、その安寧を祈ることが皇室の先祖、天照大神から代々受け継がれてきた使命であった。井上はこれこそが我が国の国家統治の根本理念であるとして、その憲法草案の第一条を「日本帝国は万世一系の天皇の知らす所なり」と定めた。[b]

■7.日本の伝統と西洋近代思想の接ぎ木■

一方、伊藤はシュタインから、行政権力が上から社会改革に乗り出し、国民の福祉を増進させるべき、という学問を学んだ。彼の学問は福祉国家思想の先駆といわれ、フランス革命以来活発化していた階級分化・対立の問題に対応すべく、自由民権派が依拠していたルソーやミルの思想を時代遅れにしてしまう先進的なものだった。そして、同時にこの学問は、井上が日本古来からの伝統に発見した「知らす」の理念と共鳴しあうものだった。

伊藤は帰国後、井上毅、さらにハーバード大学で歴史法学を学んだ金子堅太郎らと共に、憲法の起草作業を進めた。このメンバーを見ても、欧米最先端の学問を学んだ日本最高の頭脳が明治憲法起草に結集されていたことが分かる。

井上毅の草案第一条は「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」と改めらた。今日ではこれを天皇の絶対的専制政治を表すかのように誤解されているが、それは正しくない。天皇はあくまで「国民の安寧の実現を目的とする」という国家統治理念の体現者であり、その理念を国務大臣や議会が行政や立法を通じて実現を図る、というシステムが考えられたのである。統治理念は日本の伝統に根ざしたものであり、その実現手段として立憲君主制という西欧近代思想が接ぎ木されたものであった。

■8.天皇は専制権力を持たなかった■

たとえば、憲法第5条の「天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行う」、第6条の「天皇は法律を裁可し其の公布及び執行を命ず」は、議会が議決した法案は、天皇の裁可によって公布・執行に移されるが、天皇が議会の同意なく勝手に法律を公布する事も、さらに議会が議決した法律を裁可しないことすら、憲法違反であると考えられていた。

行政面でも、第55条(1)「国務各大臣は天皇を補弼して其の責に任ず」とあるが、そのすぐ後に(2)「凡(すべ)て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副書を要す」と続く。国務大臣の同意ないままに、天皇が勅令を発することはできないのである。

天皇はあくまで「国民の安寧を追求する」という国家理念の体現者であり、天皇が独裁的に立法や行政を行って、失政の責任を追求されるという事態は注意深く避けるように政治システムが作られた。第3条の「天皇は神聖にして犯すべからず」とは、天皇は神聖な理念の体現者として、現実の政治には関わらないので、政治的責任は追及できない、という事である。

たとえば明治天皇は日清戦争に賛成されず、開戦時には「閣臣らの戦争にして、朕の戦争にあらず」と言われた[2,p332]。開戦という国家最重要事ですら、内閣独自の意思決定によって行われたのである。明治憲法は天皇主権で、天皇が絶対的な専制権力を持っていたかのような言説があるが、それが誤りであることは、この事実だけで明らかであろう。

■9.明治憲法がもたらした立憲政治の定着・発展■

明治22(1889)年に発布された明治憲法によって、昭和5(1930)年、浜口雄幸内閣の時までは立憲議会政治は順調に定着・発展してきた。大正デモクラシーと呼ばれる時代には、政党政治が実現し、英米との協調的海軍軍縮とともに、陸軍4個師団削減まで文民内閣の手で行われた。さらに浜口雄幸首相は政党政治家出身の文民ながらも、陸海軍両大臣代行まで努め、軍の文民統制まであと一歩の所までたどり着いたのである。[c]

その後、軍が統帥権理論を持ち出して、内閣がコントロールできなくなる時代となるが、この問題については稿を改めたい。ただ、明治憲法が軍国主義を生んだというような意見に関しては、昭和20(1945)年までの明治憲法の56年の歴史の中で、最初の41年間は立憲議会政治が定着・発展を続けた、という事実を指摘しおけば良いだろう。41年も立派に機能したものが、その後の環境激変に対応できなかったからと言って、そこまで憲法に欠陥があったと批判するのは非論理的であろう。

問題があったとすれば、その憲法を時代の変遷と歴史の積重ねに合わせて、成長・発展させることができなかった後輩たちの責任である。この点では、現行憲法も半世紀以上も改正されておらず、我々も偉そうな事は言えない。

明治憲法は明治の先人たちが我が国の伝統と西洋近代の政治理論を融合させ、それによってアジア最初の近代的立憲政治を見事に成功させた智恵の結晶であった。欧米の識者が「和魂洋才」の憲法として高い評価を与えたのは故ないことではなかったのである。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a.

b. JOG(213) 民主主義・再考

【リンク工事中】

c.

■参考■

(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

1. 八木秀次、「明治憲法の思想」、★★★、PHP新書、H14

2. 岡崎久彦、「陸奥宗光 下」、★★★、PHP文庫、H2

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■「大日本帝国憲法」について 小林さん(小学校教員)より

憲法の草案にかかわるドラマには感銘を受けました。トルコの失敗を教訓とし,和魂洋才の憲法を創り上げた先人の努力に敬服せざるを得ません。また,古事記に記されていた「知らす」という統治理念。日本ならではのものと拝察いたします。この理念を憲法草案の第一条に記したという事実を今まで認識していませんでした。

小学6年の社会科教科書には,この部分が次のように記載されています。

一方,政府は,伊藤博文を中心に,皇帝の力の強いドイツの憲法を参考にして,憲法草案をつくりました。この草案は国民に公開されないまま,1889(明治22年),明治天皇が国民にあたえるというかたちで大日本帝国憲法として発布されました。

日本,明治政府が国際的にどれだけ追い込まれていたかの記述は教科書の他の部分にも見あたりません。草案にかかわるドラマもなく,国民に押しつけた憲法という印象を与えるのみの記述です。

当時の国際情勢や伊藤博文,井上毅の気概,日本古来の統治理念である「知らす」,天皇に専制権力がなかった事実,そして明治憲法が日本の立憲政治の定着・発展に寄与したことを子供たちに伝えます。

■ 編集長・伊勢雅臣より

明治憲法の真の歴史を知る所から、国民の間で自分たち自身の憲法を作り、育てていくという気概が生まれれば、と思います。

© 平成14年 [伊勢雅臣]. All rights reserved.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?