週末旅をお勧め(28回目):一泊二日で京都北部の丹後半島を旅する

28回目の投稿は京都の旅です。京都と言っても日本海側の丹後半島を旅しています。京都と言えば寺社仏閣の京都市を旅するのが普通ですが日本海側も見るべきところが沢山あります。

【1】今回の旅の目的

普通の京都ではない北部の日本海側の丹後半島を回りたいというのもありますが、JALの飛んでいる国内空港を全て行く事と、JALグループの100マイル以下の短距離路線に乗る事も大きな目的です。この目的もあり空路で「こうのとり但馬空港」利用を前提で日程を立てました。

【2】丹後半島への旅の計画(移動・宿)

今回の旅では往復の飛行機と宿泊とレンタカーをダイナミックパッケージで予約しました

移動:羽田⇔伊丹、伊丹⇔但馬の航空券はJALダイナミックパッケージで予約

移動:レンタカー(48時間)をダイナミックパッケージで予約

宿泊:城崎温泉は高く豊岡のホテルをダイナミックパッケージで予約

【3】おおよそのルート

1日目:羽田空港(06:00)→JAL101→(07:30)伊丹空港(08:55)→JAC2321→

→(09:30)但馬空港→丹後半島観光→豊岡(泊)

2日目:豊岡→丹後半島観光→但馬空港(18:05)→JAC2324→(18:45)伊丹空港

伊丹空港(20:20)→JAL138→(21:30)羽田空港

【4】丹後半島旅行の写真レポート

(1)1日目の行程

今回の旅では羽田から伊丹空港経由の旅ですがレポートにまとめるのは伊丹空港からスタートです。羽田の早い便で伊丹空港に移動し乗り継ぎの時間があるのでJALラウンジで休憩しながら空港を撮影する。伊丹空港はJ-AIRの本拠地なので離着陸が多いので、その離陸を撮影

搭乗時刻が近づいたので搭乗口に向かう時に遠くにJAC(日本エアーコミュータ)の機材が見えた。多分、あのプロペラ機だね

搭乗口はバス搭乗なので23A搭乗口で向こうにはもうバスが待機している

小型のATR42なのでバス一台での搭乗かと思ったが意外と少ない人数で発車し機内へ。席についてから空港を撮影する

すぐに出発するかと思ったら羽田からの到着遅れで乗り継ぎの方を待っているとのアナウンスで、羽田を一本遅い便でもよかったかも。乗り継ぎの数名の人が到着していよいよ離陸です。この離陸の動画を撮影しました

伊丹空港からの距離は68マイルしなかいので30分ほどで但馬空港に到着。この但馬空港に着陸する時の動画を撮影

着陸後にスポットに到着した時に機内から但馬空港ターミナルを撮影

プロペラ機のATRから降機し歩いてターミナルビルに向かいますが、その時にターミナルビルを撮影しました。但馬空港の愛称の「コウノトリ但馬空港」の名前も見えます

ターミナルビルに入る前に乗って来たATRを撮影しました。ATRの場合は乗降は後部のドアなので前方席の場合は一番最後になります

予約したレンタカー会社の送迎で営業所に向かう時に空港の敷地を撮影したもので、山の上の方を削って平らにしたような感じです

レンタカーを借りて最初に向かうのは宮津市の金引の滝です。この滝は丹後半島の根元の宮津市の郊外にあり、車で近くまで行けますが駐車場は小さく、そこからは近畿自然歩道を歩いて登っていく必要があります

滝までは山道ですがこのように整備された歩道で普通の靴であれば歩いて行くことが出来ます

途中にも小さな滝があり落差は2mほどですが2段になって落ちる様子は日本庭園に作られた滝のようです

小さな滝と言えるような流れを上流に向かって登っていきます

大きな岩の表面を流れるのが金引の滝で、水量が少なく何本もの流れになっていますが本来は大きく二つの流れで左が女滝で右は男滝と呼ばれています

次は丹後半島の一番の観光地で日本三景の一つである天橋立に行きます。天橋立は龍の様な砂嘴のくねり具合が天に架かる橋の様に見える事により名付けられ、それはここで股覗きをすると見えるとの事ですが、この日は曇っていて空が灰色なので映えませんでした

上から見た後は降りてからの観光です。天橋立は陸地とつながっているようですが実は離れていてこの橋で渡って入ることになります。左側の白いシャツの人の左に人が集まっています。この橋は船が通るときにまん中が水平に回転する構造で、この写真でも左の橋桁の所が開いているのがわかるかと思います

天橋立を歩く前に昼を過ぎていたので昼食です。お昼は旋回橋の近くのお店で海鮮丼を食べました

昼食後に天橋立を歩きます。入る時に先ほどの橋を渡っていきますが旋回橋の構造を撮影した写真です。大きな船が通るときは回転して川と平行になるので切れ目が弧になっています

天橋立の中はこのような散策路になっていて、自転車の貸し出しもあります

天橋立の南側の入口の所には知恩寺があります。正式には知恩院文殊堂で日本三文殊の一つで「知恵の文殊」と呼ばれていて天橋立の砂嘴の入り口にあります。この写真は三門・黄金閣で江戸時代の物です

三門をくぐるとまっすぐな参道の先に文殊堂が見えてきます。この文殊堂は鎌倉時代の物です

三門の近くにある塔で多宝塔と言い、室町時代の建物で国指定の重要文化財になっています

知恩院にお参りした後は天橋立駅に来ました。天橋立駅は京都丹後鉄道の駅で観光名所の天橋立の入り口になります。観光地の駅なのでとても立派な建物で観光案内所も併設されていますので、車で観光に来た場合でも寄る人が多いようです

次は天橋立の有名なまた覗きとは反対の北側の山の上にある成相寺に来ました。駐車場からさらに階段を登って行った先に本堂があり、その本堂は大きく立派なもので参拝する人も数多くいました

手水の所は石段の横などに咲き誇っていたアジサイの華が浮かべられていました。この手水は鉄湯船という名前で国指定の重要文化財です

天の橋立は股覗きが有名ですがその場所とは反対側の展望台で成相寺のさらに上にありますが、ここに来るには成相寺の拝観料を支払う必要があります

丹後国分寺跡は実際は畑のような広い空き地に礎石が見えるだけですが国分寺が置かれていた事からわかるように昔は相当に賑わっていたのでしょう。この一帯は海岸線から少し高くなっている場所で、眺めが良い場所なので国分寺が置かれていたようです。ここに幾つかの礎石が見えました

伊根の舟屋は丹後半島の東海岸で亀島という名前で元は島であったのではないかと思われる半島に囲まれた海が穏やかな所にある町で、街中は大変に狭く町を見るなら海からがベストという事で観光船に乗って海からの観光し撮影しました

海岸線ギリギリに家が立ち並び波が荒かったりすると危なそうですが入り江でそういうことはないという特殊な地形です

入江の内側を撮影したものですが同じ幅の家がびっしりと並んでいます

観光船では「かっぱえびせん」を販売していてそれをカモメに投げるのがあり、船にはカモメがついてきます

舟屋の陸地側はこのような道で家のすぐ裏が海とは信じられないような場所です

道の駅が山の上にあり『舟屋群展望所』という場所から俯瞰してみました。湾に向いている浜辺はびっしりと舟屋が立ち並んでいます

別の角度でも撮影しましたが同じようにびっしりと建っています

初日の観光を終了し宿泊するホテルのある豊岡市に行く時に利用しました

豊岡市に宿泊したのでホテルにチェックインした後に少し歩いてみました。JRの豊岡駅の中に京都丹後鉄道の駅があります。第三セクターの経営で私は「北近畿タンゴ鐡道」という名前の方がなじみがあります

駅構内にKTR800型がいました。乗用車のスバルで有名な富士重工で作られた気動車です

街を散策していると市役所の向かいのホテルが古そうな建物だったので撮影してみました。昭和初期の建物を改装してオーベルジュ豊岡1925として利用しています。この建物は北丹地震(1925年)の復興として1934年に兵庫県農工銀行豊岡支店の建物として作られたそうです

(2)2日目の行程

2日目は日本海側を中心に観光の予定ですが天気が悪くて残念な雰囲気。京都の北部の丹後半島はコウノトリの繁殖の地域で但馬空港も「コウノトリ但馬空港」の愛称に採用されているほどです。そのため最初の目的地の玄武洞に向かう途中の谷戸が多数入り組んでいるところでコウノトリが営巣しやすいようにタワーが設けられているのを見かけました

この日の一番の目的地の玄武洞に来ました。溶岩が冷えて固まるときに出来た柱状節理の岩が集まっていてさらに洞窟になっているので、玄武洞と言われています。しかし洞窟は自然に出来たのではなく、ここの岩を利用するために採掘をした跡になります。岩石の玄武岩はこの玄武洞から名前を付けられました

玄武洞の写真を撮影していると遠くで列車の音がしたので見てみると山陰本線の列車が走っていきました

玄武洞の一帯は幾つかの場所があり、ここは青龍洞で柱状節理が見事です

白虎洞で柱状節理が横になっています。 普通は冷える時に縦に割れて柱状になるのですが、その跡に地殻変動で横になったのでしょうか?

ここは南朱雀洞で先の方に案内板がありますが、この写真の所にロープが張られ入れないようになっていました。 落石か何かがあったのかも知れません。 ただ、この場所はすぐ右にも柱状節理の岩があり近くで見られます

朱雀洞は南と北の2つがあります。先ほどは南で、こちらは北朱雀洞です

城崎温泉は風情のある温泉で関西だと冬にここに来てカニを食べ温泉に入るのがスタンダードのようです。関東だと箱根の温泉みたいな感じでしょうか?この川の護岸工事は玄武洞の柱状節理の玄武岩が使われています

竹野海岸にある兵庫県指定の天然記念物の奇石で二つの尖った岩の間に別の岩が入り込んでいるので「はさかり岩」と呼ばれています

淀の洞門ははさかり岩の近くから近くの岬にあるもので、崖にぽっかり空いた穴が見えるはずでした。ここには淀の大王という鬼が住んでいたという伝説があります。天気が悪くもやもやしていますがよく見ると少し見えます

海岸線を走っていると展望できるような駐車場がありました。御待岬という場所のようですが天気が悪くもやっていていまいちでした

小豆大からそら豆大の美しく磨かれたチャートの小石が存在する場所との事ですが天気が悪くちょっと海岸線を撮影するだけにしました

日本の標準時間は東経135度の所になっていて、その統計135度が通っている所が子午線パークになっていて駐車場から公園を散策するときに海を撮影しました

日本中央標準時子午線最北端の塔は東経135度が通っている線の所に塔があり撮影しました。 この写真はちょうど子午線をまたいで撮影しています

ヒラトコ前は国道178号線にちょっとした駐車場がありそこから撮影した写真で西側を撮影しました。夕陽がとても綺麗な場所との事で下の岩場は釣りの名所との事です

駐車場から正面を撮影したもので、浜辺ではなく岩場ですが平らになっていてそこから平床がヒラトコになってのではと想像しました

城嶋は室町時代にこの地方を収めた荒川氏の城址の島で、その入口にいわれが掛かれた説明版がありました

陸地とは橋でつながっていてすぐに三嶋神社水天宮がありました

島から陸地方向を撮影した写真でここも少し舟屋のように見えます

三嶋神社の他にお稲荷さんもありました

島自体は溶岩が固まった岩がたくさんあるようで、この一角は波の浸食により奇妙な形になっていてフィッシングの名所のようです。岩場でそこそこ深い海になっているので魚が多くいそうです

立岩は竹野川の河口にある柱状節理が見事な大岩で海の中に突然!という感じで聳え立っています

海の中にある岩ですが砂州でつながっていて近くまで行くことができます。立岩にかなり近づいて撮影したもので溶岩が冷える時に収縮してひび割れが入った柱状節理の巨石です

「おおなる」と読む古墳群で13基の横穴式石室墳からなる群集墳で須恵器や鉄刀などが出土し9号墳が整備され近くで見る事が出来ます

古墳のある一帯は公園として整備されています。そこから下を見ると柱状節理の岩があり立岩の小型版という感じでしょうか

古墳公園の所から立岩を見る事が出来、俯瞰撮影しました。先ほどは左側の砂嘴の所から近づいて撮影しましたが岩自体は奥に長いのがよくわかります

公園から右側を見るとこちらにも立派な柱状節理の岩が見えました

海岸線にある屏風のように立った岩を崖の上から眺める展望場所があり撮影した写真です。太古に溶岩の貫入(割れ目に溶岩が入る)事があり、その後に溶岩以外の柔らかい部分が浸食されて溶岩だけが残った珍しい岩です

袖志の棚田は日本の棚田百選にも選ばれている棚田で400枚の田圃があるそうです。展望所からは山をバックにした棚田が綺麗に見えます

経ヶ岬は京都府の最北端で断崖絶壁に立つ灯台も石造りで見事との事で駐車場から歩いて灯台に行きます

岬には石造りの灯台があり、この石は海岸線の石を使っていて先ほどの高さの所を担ぎ上げたとの事です

海面からの高さがあり、奇石が並ぶ海岸が見えます。柱状節理のような岩が見え、玄武洞が近いので同じような出来化なのかも知れません

展望台で見たい方向に近づけない事情もありました・・・。ここは俺たちの専用!

手前に見えるのはカマヤ海岸でその向こうに先ほど行った経ヶ岬が見え灯台も見えるとの事でしたが、天気が悪く少しもやっているので見えませんでした

丹後半島の北の海岸線を観光していて困ったのは食事をする所であまりお店がありません。国道178号線を走っていて「漁港めし」という幟を見つけ行ってみる事にし、蒲入集落という古い町並みを見ながら進みます

着いたところはこの看板のあるお店で、こちらで注文する事になります。通常は予約する必要があるとの事ですが、行ったときは昼を過ぎていて魚などに余裕があるとの事でしたが、料金は2000円とかなりな額でどうしようか迷いましたが他になさそうなので注文しました

漁港の水揚げの場所のテーブルに座って待ちます

食事はこおのように港の風景を見ながら食べる事になり、外でもあり気持ちの良い食事でした

天麩羅が少し遅れて配膳されたので刺身と焼き魚を少し食べてしまいましたが、2000円の定食はこれで、地魚たっぷりの定食でした

最後に天橋立の観光の時に行くのを忘れた元伊勢籠神社です。伊勢神宮の「元」と言われる由来は、天照大神と豊受大神がここから伊勢に移られたという事から呼ばれています。拝殿前に門があり、その前の鳥居からの写真です

拝殿の前の門で菊のご紋の幕が架けられていて神社の格式の高さを示しています

拝殿を撮影させて頂きました。境内は撮影禁止ですが遠くから撮影させて頂きましたが、境内での撮影が禁止なのか境内を撮影するのが禁止なのかの解釈があると思いますが、前者と解釈して

元伊勢籠神社の狛犬は屋根が掛かっていて大切にされています。鎌倉時代の作で日本様式で作られ国の重要文化財に指定されています

予定した観光が終わったので空港に向かいましたが意外と早く空港近くに到着したので少し離れた出石に来ました。出石神社は但馬国の一宮で出石の市街地から少し離れている場所にあります。左右に狛犬のある鳥居の所からの写真です。そんなに大きな神社ではありませんが古事記や日本書紀に記される新羅王子の天日槍伝説の神社だそうです

社殿(拝殿)は木製の建物で大正時代の建物で豊岡市の指定有形文化財に指定されているそうです

お参りしてから駐車場に戻るときに撮影しました。いちばん手前の鳥居は道路に面していてここからお参りしました。出石神社は「いずしじんじゃ」と読みます

レンタカーを返却して空港への送迎の時に撮影したもので、この地方はコウノトリの繁殖地なので空港名に「コウノトリ」の愛称がついています

空港ターミナルビルは小さく開港して25周年との事でした

ターミナルビルの横にはANA塗装のYS-11が展示されていました。本当は中に入ることができるそうですが、この日は閉まっていました

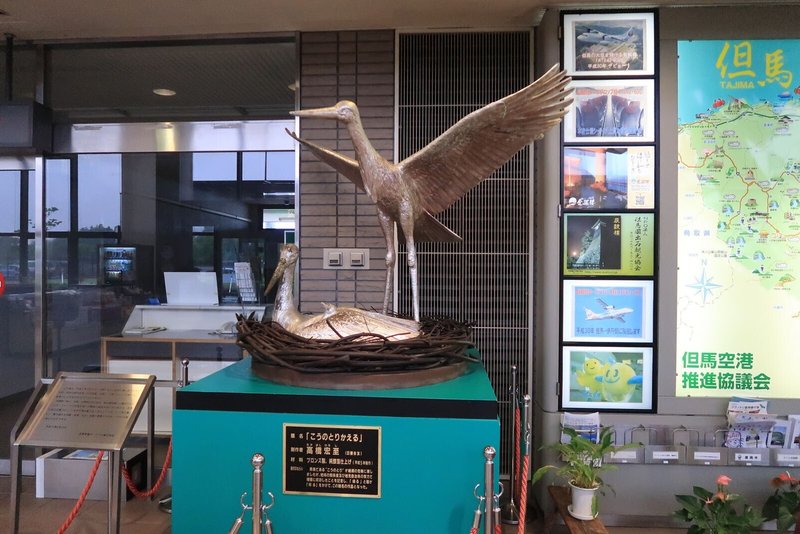

ターミナルに入るとこの空港の愛称の「コウノトリ」の展示があった

少し早く着いたのですがカウンターには「前便は条件付き」とあり少し待って係の方に聞くと「視界不良で着陸できない時は伊丹に引き返しで、但馬からの便は欠航」と聞き慌てる。この日は伊丹を経由して羽田に帰るので欠航は大変です

不安なので展望デッキに向かうとターミナル内にある小型機を上から見る事が出来た

帰りの飛行機の伊丹出発時が条件付きだったので展望デッキに出てみると霧で視界不良で着陸できるかどうかがわからないという事がよくわかります

着陸予定時刻になっても全然見えずやっと着陸等の灯りが見えてきても機体が見えず心配したが滑走路ギリギリで機体が見てきたので安心し着陸を見届ける

無事に着陸して滑走路で順調に減速したので安心

これを見届けてからセキュリティを抜けて搭乗待合室に行く。搭乗口には電光掲示板などもありませんが1日に2便で同じ路線なので問題ないですね

搭乗待合室からは乗っていく機材が見える

定刻になり歩いての搭乗です。雨も気にならないくらいです。搭乗する機体の後ろにはYS-11が見える

無事に機内に乗り込み伊丹空港を経由して羽田へ帰ります。プロペラの真横は少し怖いですね。エンジンの下にYS-11のANAカラーが少し見える

雨で条件が悪いですがいつものように離陸動画を撮影☆

離陸してからずっと雲の上で地上の風景は見えなかった

雲が多いけど着陸の前には地上も見えるだろうとお約束の離陸の動画を撮影

無事に伊丹空港に着陸し空港で食事をとり羽田の便に乗って帰宅。帰宅してから旅の間にGPSで記録したデータを地図に落としたものはこれです。今回は但馬空港に到着する時のログと出発する時のログも合わせて載せました。緑は伊丹→但馬で赤は但馬→伊丹です

【5】まとめ

・2日間を通じて天気が悪くいい景色が見られず写真も綺麗に撮れなかった

のが残念。

・宿泊地を豊岡にしたがルート的にうまくいかず高くても城崎温泉で温泉に

すればよかった。

・丹後半島から鳥取の間は良さそうな場所が多いので次回はもう少し西を

旅したいが、どこから入ってどこにするかが難関。

・京都府でも京都市の神社仏閣とは全く違う景色などで同じ都道府県とは

思えなかった。

・この旅にかかった費用は次の通りです。飛行機が4区間なので高かった

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?