【連載企画】戦わずして勝つ剣豪の話【第三課】

こんにちは、芹沢です。暑い日が続きますがみなさまいかがお過ごしでしょうか?

今回は『小學讀本』の第三課「卜傳壯士ヲ孤島ニ窘ム」を現代語訳します。

実在の剣豪、塚原卜伝のお話です。

【現代語訳】

昔、土佐に卜伝という者がいた。1つの剣術の流派を開き「無手勝流」と名付けたのである。

ある時東国に向かおうと江州(滋賀県)矢走に向かい、そこで渡し船に乗った際、同乗者7人のなかに1人の青年がいた。身長は高く髪も黒い、血気盛んな若者で、しきりに剣術についてまるでひとりしゃべりをしているように説法していた。少しして卜伝を目にした青年は

「あなたも刀を持っているが、剣術を語ることができるでしょう。あなたの流派は?」

と訊ねてきた。卜伝は船に乗ってしばらく寝たふりをしていたが、質問されたので微笑みながらこう答えた。

「私は無手勝流だ。無手とは刀を使わず素手で人に勝つことを第一にしている。」

「ではなぜ刀を持っている?」と青年は問い返す。

「我慢の限界を迎えたとき、自分の中の邪念を断ち切るためだ」と卜伝。

卜伝は半ばバカにした様子で

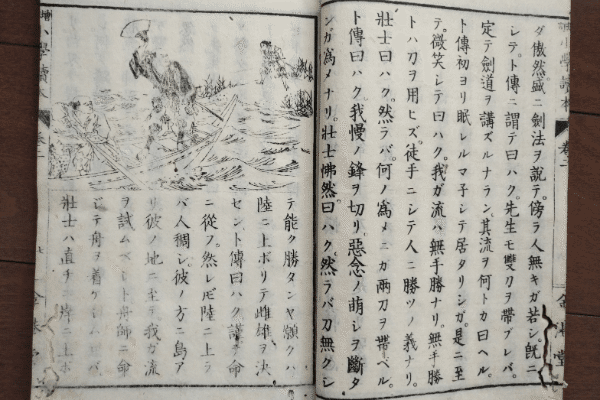

「では刀なしで私に勝ってみてくだされ。陸地に上がって勝敗を決したい」といった。

「謹んでお受けしよう。だが今来た岸へ戻っては観客が多くなってしまう。向こうに島があるのでそこで我が流派をご覧いただこう」と卜伝は返す。

船頭は船を島の岸に着けた。途端に青年は岸に上がって刀をぬいて身構え、卜伝を大声で罵った。

「先生、早くりくにあがりなさい!なぜためらうのですか?」

卜伝は冷静に

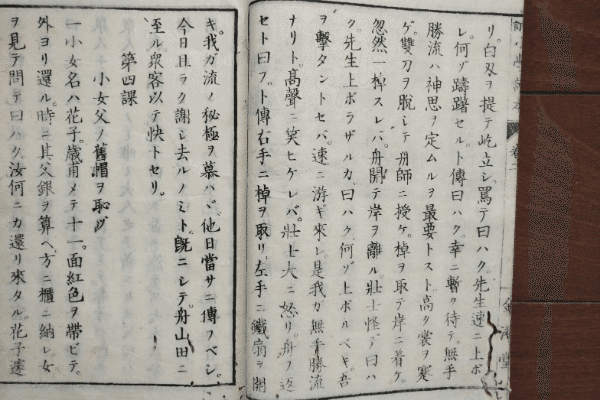

「まあ少し待ちなさい。無手勝流は神の思し召しに従うことが大切なのだ。」と答え、袴を折り上げて刀を船頭に預け、代わりに棹を受け取って岸に降りた。と同時に棹を一振りしたのを合図に船は岸から離れ始めた。卜伝は飛び乗った。

青年は怪しく思って卜伝に言った。

「なぜ船に上がった?」

「私を倒したいと思うのなら、泳いで追いかけてこい。これが無手勝流だ!」と声高に笑う卜伝。

青年は「戻ってこい!」と激昂したが時すでに遅し。卜伝は右手に棹を持ち、左手で鉄扇を開き

「私の流儀の極意に関心したのなら、後日この話をしなされ!今日という日に感謝しなさい!」と言った。

しばらくして船は山田に着いたが、同乗者はみな感心しきっていた。

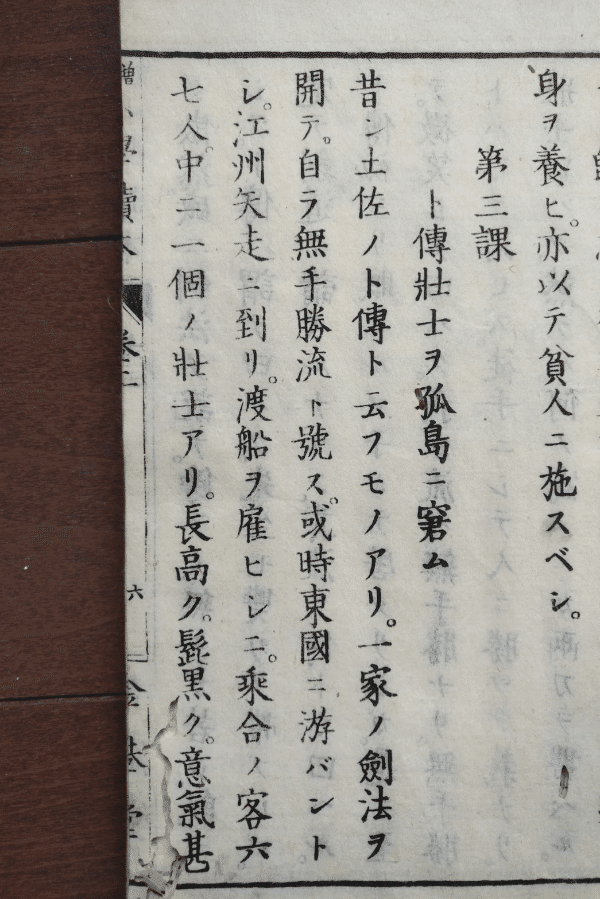

【原本の写真】

旧字体が並んでいますが内容自体は難しくありません。

しいて言うなら改行やカギカッコがないので、そのあたりが現代語訳するうえでは難しいところです。

【解説】

実在の剣豪、塚原卜伝のお話。講談や落語が好きな人は少し知っている内容かもしれません。

舞台となったのは滋賀県の近江八幡~草津周辺。いまは埋め立てられていますが、どうやらこの話があったころには渡し船があったことから琵琶湖の一部だったようです。出処は江戸時代の講談で、実際にこの話があったのかは不明ですが、卜伝の剣術の腕は確かで、のちに幕府の剣術指南役になっています。

ちなみに、これはあくまで推測ですが、改行がないのはこの当時の小説特有のものだと考えています。同じ時期ぐらいに刊行された『南総里見八犬伝』(滝沢馬琴 著)を持っていますが、同じように改行がなく、読みにくかった印象を持っているからです。

このあたりについては調べてみる価値があるかもしれませんね。

以上、第三課でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?