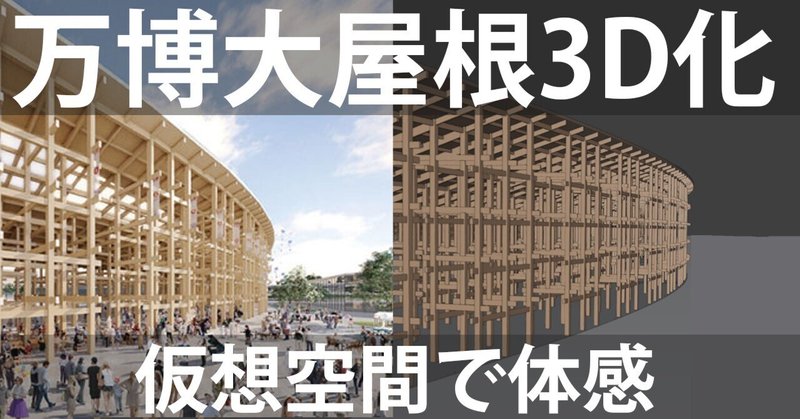

賛否両論の大阪万博大屋根を、公表されている資料から3D化し、仮想空間で体感して気付いたこと

「税金の無駄使い」「半年しか設置しないのに勿体ない」などの批判もある大屋根(リング)ですが、いわゆる「日除け」に350億円かかるという点だけがクローズアップされているようにも思えます。イメージパースなどの資料も公表されていますが、結局それでは伝わらないのでしょう。

そこで、私自身どういうものが建設されるのかを公表されている資料を基に個人的に3D化して仮想空間に入れてゴーグルを付けて体感してみました。

これはあくまでも仮想空間上における私見になりますが、下記の点が危惧されます。

・最初に入った感覚としては壮大に感じたものの、単調な木フレームが延々と続くことで飽きがくる。

・同じパターンの連続で自分がどこにいるのか分からなくなる。

・屋上に上がると、屋根はすり鉢状になっており、且つ全体に円形で囲っているため、メインの内周側を歩いている際には外側の景色がほぼ見えない。

※一部のスロープで外側に行けるが、いずれにしても全体に距離が長すぎて単調。

無論現実に建築された際の体感とは違いはありますので、多くの方が会場に行っていただき、壮大な木造フレームを楽しんでいただけることを願っています。

※メタバースに入って体感してみたい方はDMいただけましたらブラウザ上で入れるリンクをお伝えします。

建築業界にある課題

東京オリンピックの国立競技場コンペの際、当初案は国民から多くの批判を受け、最終的には新たにコンぺを開催し別の建築家によって設計されたものが建築されました。

なぜ毎回このような事態になるのかは私自身も建築設計をやっていく中で理解出来る点があります。

・選定プロセス、審査員、コンペに参加する建築家、これらを誰がどうやって決めているのか世間に知られていない。

・経済的観点や施工的観点、世論は審査項目にない。

・選定時にはイメージパースやコンセプトだけで審査されるため実際出来がった際に起こり得る課題が見え難い。

結局は建築業界の村社会的な古い体質が起因していることが想像出来ます。こういった状況は建築業界だけでなく日本全体にある傾向とも考えられ、それは日本経済を停滞させている要因の一つであると言えるのかもしれません。

衰退社会における建築

建築家はコンペに勝たなくては生活するのもままならない状態に陥ってしまいます。特に公共施設のように税金を投入して行われるコンペで勝つためには、どの案よりも目立って、そして鋭いコンセプト、社会的な切り口で、経済的観点や世論(審査項目にない観点)は一旦置いておいて提案せざるを得ないのです。そこには実際の世論との大きなギャップがあり、審査する側もそのギャップがあると知りつつも他と飛び抜けて違うものでないと選定出来ないという実情もあるのでしょう。コンペの在り方自体を変える必要があるのでしょうが、ここで前述したように建築業界の古い体質に起因する様々な見えない力が、何かを「変える」という行為に対して大きな障害となっていることが予想されます。

そして、世論自体は高度成長期とは違って現代の衰退社会においては「建築」という概念自体に無関心となっていることは私自身の経験から感じています。世論の変遷を鑑みると、「夢のある建築」から「工業化、効率化、DX化、低コスト化された建築」の方が求められているように思います。

建築設計業務体系をITを駆使して効率化させる

建築業界全体は他産業同様に人手不足です。膨大な業務量によって、せっかく夢を持って入ってくる若者達も辞めてしまう現実を大変残念に思い、私達は業務の仕方を変えました。

膨大な時間のかかる模型を作ることやコンセプトが伝わるプレゼン資料などを作ることを一切止め、初期段階から仮想空間の中で概略の建物を作ってクライアントとは仮想空間の中で打合せをしています。これによって図面作成やプレゼンのための資料作りに追われることがなくなり、仮想空間の中で承認を得た案件を2D化していくという今までの作業とは逆の流れになります。そして打合せのための移動時間や場所にとらわれることなく世界中のクライアントと繋がることも可能です。

建築業界はクレーム産業と云われているように、電化製品等と違い今ここにないものにお金を支払っていただくため、完成後にイメージと違ったというケースでトラブルになることが多いのです。仮想空間で実際に体感していただくことで出戻りや、実際に完成後のクレームなどがなくなりました。

もう一つはコンペに参加しない、要するにデザイン業界でよくある「スペックワーク (ただ働き)」をしないことにしました。自分達に依頼していただけてワンチームの精神で建築を創っていただけるクライアントとだけお付き合いすることにしました。これは簡単なことではありませんが、勇気を持ってお断りしていくしかないのです。多くの競合他社がこういった古い体質の中で苦しんで倒産していくのを見てきました。そんな中、需要は変わりませんが競合が減っていくという背景の中で現在活動している設計事務所に仕事が自然と集まってくるという状況になっているため、私達自身も新しいやり方に賛同してくれるクライアントだけとお付き合いをしていくことが出来ています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?