「経済とは人間の行為だ」という話。

こんにちは!自由主義研究所の藤丸です😊

今回は私が初めて聞いたとき「目からウロコ!」で衝撃的だった経済学の話を紹介します😆

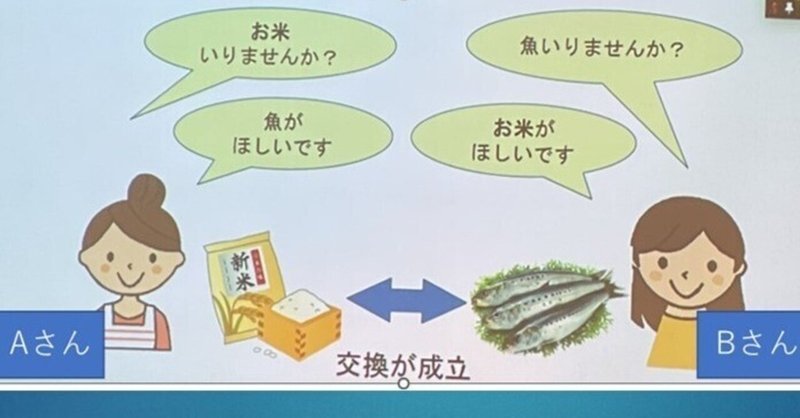

まずは、物々交換を考えてみましょう。

農家のAさんと、漁師のBさんは、お互いに欲しいものを交換したいと思っています。

農家のAさん「お米いりませんか?」「魚がほしいです」

漁師のBさん「魚いりませんか?」「お米がほしいです」

2人の希望が一致しています!

ここで交換が成立します。

お米1kgと魚3匹を交換します。

2人とも、目当てのものが手に入って良かったですね😊

これが貨幣を媒介とした「貨幣経済」では、

農家のAさんは、1000円と魚3匹を交換します。

(1000円で魚3匹を購入)

漁師のBさんは、1000円とお米1kgを交換します。

(1000円でお米1kgを購入)

ここまでは異論ないと思います。

ところで、今の話をまとめると以下のように表すことは可能でしょうか?

「何をあたりまえのことを」と思われたかもしれませんが、

実は経済学では、市場での取引をこのように

「等価交換」だとは考えません。

頭が「?」となった方、大丈夫です(!?)

私もはじめ聞いたとき、

「えっ?💦等価だから、交換が成立するのでは??」と思いました。

もう一度、この絵をみてください。

農家のAさん「お米いりませんか?」「魚がほしいです」

→Aさんは、お米よりも魚がほしい。

→Aさんにとっては、魚はお米よりも価値がある。「魚3匹>米1kg」

交換することで、より価値の高い魚を手に入れることができ、満足。

漁師のBさん「魚いりませんか?」「お米がほしいです」

→Bさんは、魚よりもお米がほしい。

→Bさんにとって米は魚よりも価値がある。「魚3匹<米1kg」

交換することで、より価値の高い米を手に入れることができ、満足。

あれ?変ですね。

さっきは「お米1kg」=「魚3匹」

だったのに、

今回は、

Aさんにとっては、「魚3匹>米1kg」

Bさんにとっては、「魚3匹<米1kg」

になりました。

なんかトンチみたいな話ですが。

このように、価値は等価ではなく、個人の主観によって決まります。

これを「主観的価値」といいます。

Aさん「魚がほしい。魚は価値があるものだ」

Bさん「お米がほしい。お米は価値のあるものだ」

→どちらも、ひろゆき風に言うと

「それってあなたの感想ですよね」ということです。

「等価交換ではない」のです。

そもそも、価値が同じなら、

わざわざ手間をかけて交換する必要はありません。

自分の持っているモノよりも、相手の持っているモノの方が価値が高い、

と評価するから交換するのです。

交換の結果、双方が満足する(双方が得をする)のも、

交換によって、「より価値のあるものが手に入った」と感じるからです。

自分の買い物を想像するとわかりやすいかもしれません。

八百屋に行って、リンゴを100円で買うとします。

あなたは100円硬化よりも、美味しいリンゴを食べれて嬉しい。

八百屋も自分がたくさん持っているリンゴよりも、100円が手に入って嬉しい。

双方にとって「より価値があるものが手に入る」から、

買い物は楽しい・嬉しいもの、双方が豊かになるものなのです。

農家のAさんと漁師のBさんの話に戻します。

ここで二人の交換(物々交換)が成立したとしても、

Aさんの「魚がほしい」という思いの強さと、

Bさんの「米がほしい」という思いの強さは、同じだとは限りません。

その意味でも「等価」ではありません。

それでも、交換により双方が満足するのです。

また、同じ人物でも、時間や状況が違うと、

今まで価値に感じていたものが、もういらなくなるかもしれません。

Aさんは、魚を欲しがっていたのに、手に入れて一気に3匹食べてしまって、「もう当分の間、魚はいらない」と思うかもしれません。

このような「等価交換ではない」という考え方は、

直感的には受け入れ難いかもしれません。

私たちはスーパーに買い物にいったとき、様々な商品ひとつひとつに値札がついているのを見ます。

リンゴ100円とか、桃300円とか、食パン300円とか。

すると、モノにはすべて客観的に測定できる価値があるように感じてしまいがちです。

でも、「客観的なもの価値」というものはありません。

この値段は、スーパーの経営者が判断した価値です。

そして、桃300円と食パン300円のように同じ金額でも、

桃を買う人もいれば食パンを買う人もいます。

桃を買う人も「お買い得だ」と思って大喜びで買う人もいれば、

「高いけどしかたない」としぶしぶ買う人もいるでしょう。

さらに、同じ300円を使ってリンゴ(100円)を3個買う人もいるでしょうし、何も買わない人もいるでしょう。

モノの価値をどう考えるかは、一人ひとりによって違うのです。

そして、「等価」ではなく、双方が「より価値のあるもの」を手に入れて

満足するからこそ、スーパーに人が集まり市場経済が発達し、

たくさんの交換が行われることで、

皆の満足が拡大し、豊かになっていくのだと思います。

このように「主観的価値」を考えると、

政府が行う画一的な公共サービスがいかに無理があるかがわかります。

「○○円納税していても、○○円分の公共サービスを受けられるのだから、

多くの人は得だ」

という話も、おかしいと思います。

「○○円分の公共サービス」の具体的な中身を、

望ましいと思う人もいれば、いらないと思う人もいるのです。

「猫に小判」といいますが、他の人にとっていかに価値があるものだとしても、本人にとって必要のないものは、本人にとって価値がないのです。

いかがでしたでしょうか?

経済全体はとても大きい話なので、全体を考える時に、

数式を用いたりモデル化したりする必要はあると思います。

しかし、その経済活動の本質は、人が人と行うものであり、

その具体的な行動(交換行動)のインセンティブは、

「自分にとって価値があるかどうか、自分が嬉しいかどうか」なのです。

人間ひとりひとりの感情を無視して、経済を語ることはできないと思います。

このような「人間行為」を重視するオーストリア学派の視点は、

経済を考える上である意味で本質をついていると思います。

最後まで読んでくださりありがとうございました😊

#多様性を考える

#創作大賞2023

#オールカテゴリ部門

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートは自由主義研究所の活動(オンライン企画、オフ会の企画、研究員の交通費など)に大切に使わさせていただきます。※現在は研究員は蔵研也先生のみです。