「お金」ってなんだろう?という話。

こんにちは!自由主義研究所の藤丸です。

5月に夫がヨーロッパ・チェコに旅行に行ってきました😊

お土産?として、チェコのお金「コルナ」を持って帰ってきたのですが、

ふと思いました。

これにどのくらいの価値があるのかな?

これで何をどのくらい購入できるのかな~?

余談ですが、夫からのお土産はこれのみだった…。他は一切なし。

(これってお土産というのかな?両替できなかった端数だったりして)

大金でないのはわかるけど、どのくらいになるのかな~?

本1冊でも買えるのかな?

少なくとも、これは日本では使えません💦

そして、日本の一万円札も、チェコでは文字通り「紙切れ」なのだなと思いました。

※実はチェコの観光地では日本円が使えたようですが、

「円」を知らない人には、どのくらいの価値があるかわからないと思います。

お金って、不思議。

お金って、なんだろう。

お金、マネー、貨幣、通貨…。

とりあえず細かいことは置いておいて今回は「お金」と呼ぶことにします💦

「お金」のなかった時代、昔むかしを想像してみました😊

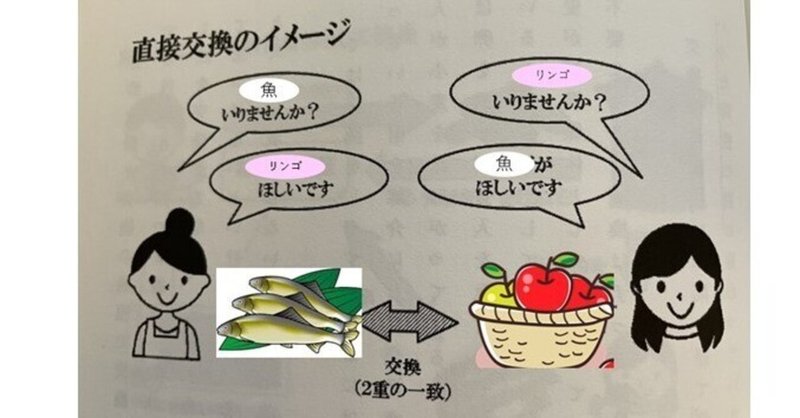

…こんな感じかなあ?(笑)

人々は「物々交換」で、自分の持っていないものを手に入れていたはず😊

例えば、漁師さんは魚を捕るのは得意でも、同時にお米を作ったり、果物を育てたりはできない。

自分に得意な漁に専念して、たくさん捕れた魚を、

自分の欲しいものと交換することで、多くの種類の品物を手に入れることができる。

でも物々交換って意外と大変…💦

Aさん:魚はたくさん持ってるから、リンゴが欲しい。

Bさん:リンゴをたくさん持っていて、魚が欲しい。

うまく2人の要望が一致しましたね!😊

でもこの場合は、AさんとBさんの間で交換が成り立つけど、

いつもそううまくいくとは限りません。

リンゴを持っているBさんは、魚はいらなくて、タマゴが欲しいかもしれない…。

でもAさんはタマゴを持っていないから、この場合は交換が成り立ちません💦

交換しようとする2人の、

「持っているもの」と「欲しいもの」が両方とも一致する必要があります。

(2重の一致)

これは意外と大変💦

えー、じゃあどうしよう??💦💦

「持っているもの」と「欲しいもの」の両方が一致する人を探し続ける??

それじゃあ、日が暮れてしまうし、魚はどんどん傷んでくる…。

ということで、出てきたのが「間接交換」。

自分の持っているもの(余っているもの)を、

「皆が欲しがるもの」に一旦交換しておこう、というやり方。

でも「皆が欲しがるもの」ってなんだろう?

日本の古代の弥生時代とか考えてみると、

主食である穀物(例えば「お米」)は、皆が欲しがると考えられる。

だから漁師のAさんは、

魚を欲しがっている人を見つけて、一旦「お米」と交換します。

その後に、本来の目的であるリンゴを持っている人を探して、

先程手に入れた「お米」と交換します。

その後に手に入れた「お米」で、本来の目的であるリンゴと交換します。

あれ?なんか絵が複雑になりましたね…

交換が2回必要になったので、手間が増えたように感じますね💦

でも、実は現実には、これでずいぶん楽になるのですっ✨

2人の「持っているもの」と「欲しいもの」が両方とも一致する、

という状況は、かなり稀な状況です。

でも「お米」という交換媒体を使えば、

「両方とも一致する」必要はないのです。

また、自分が欲しいものが「リンゴ」「魚」「タマゴ」などではなく、

「船」とか「家」とかだったら、

交換してくれる人はなかなかいないんじゃないかな…。

自分の持っている魚と「お米」を交換し、お米をたくさん貯めることで、

その大量に貯まった米となら「船」を交換してくれる人もいると思います😊

このように、間接交換によって、たくさんの品物の交換行動が可能になり、人々は多種多様の品物を手に入れることができ、

文明が発展する元になっていったのですね。

「持っているもの」と「欲しいもの」が両方とも一致する人を探していたら、日が暮れそうで文明の発展も何もありません💦

当たり前の話ですみません😆

この間接交換で重要になるのが「お米」です。

これは「交換媒体」となるものですね。

つまり、一旦これに変えておけば、「皆が欲しがるもの」だから、

後で自分が本当に欲しいものと交換できるもの。

これが、後の時代に「お金」「貨幣」「通貨」と呼ばれるものになります。

現代の日本ではこれ ↓ だけど、

チェコではこれ ↓

そして歴史上は、

刻みたばこ、砂糖、塩、牛(!?)、釘(釘・・・)、

穀物(これはわかる)、茶、貝殻(きれいだもんね)、釣り針…

などが「皆が欲しがる交換媒体(=お金)」として使われたそうです。

そして、もちろん貴金属(金・銀)も。

最終的に、金と銀が交換媒体として選ばれました😊

…まあ、牛だと運ぶのに大変だし、貝殻も割れたりしそうだし。

金と銀の特徴は、

・それ自体に価値が非常に高い(とてもキレイ✨ですよね)

・品質が均等

・任意に大きさを分割・接合できる

・持ち運びに便利(かさばらない)

・耐久性がある(腐ると困るもんね…)

・価値が安定している

これが「お金」「貨幣」です。

今日の話、ここまでは「知っていたよ」という人も多いと思います。

ところで、金と銀のこのような「お金」の特徴は、

誰が分析したか知っていますか?

実は、この人です!

じゃ~ん‼

カール・マルクスなんです😆‼

え~!ビックリ‼😆

マルクスの有名な「資本論」に書いてあるそうですよ。

マルクスなんてロクでもないヤツですが、まともなことを言ってる部分もあるんですね。

トリビアでした~😊

最後まで読んでくださりありがとうございました。

今日の記事の内容は、↓ の動画の前半でも解説していますので、

こちらもぜひ御覧くださいね✨

今後も不定期で、このような「お金とは何か?」「豊かさとは何か?」「経済とは何か?」みたいなテーマを、

誰でもわかりやすいように書いていきたいと思います!

「ここがよくわからない」とか「もっと具体例を」とか、

ご意見をコメントにいただけると嬉しいです😆

この記事は、以下の本を特に参考にして書いています~!

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートは自由主義研究所の活動(オンライン企画、オフ会の企画、研究員の交通費など)に大切に使わさせていただきます。※現在は研究員は蔵研也先生のみです。