【世界比較】各国と日本の農業保護の度合いを比べてみた

「日本の農業は世界一保護されている」

農業に関心がある方なら、こんな話を一度は聞いたことがあるのではないのでしょうか?

でも実際はどうなんでしょうか。

農業は補助金などによってどのくらい保護されているのか?

他の国ではどうなのか?

今回はこの辺りについて書きます。

先にまとめです。

まとめ

今回調べた限りでは、日本の農業が他国と比べてものすごく保護されているということはありませんでした。

そもそも気候も面積も人口も違う他国と、金額などの違いだけで農業保護を簡単に比較することはできません。それぞれの国があくまで他国の数字は参考までに考え、自国のサイズ感や気候に合った農業保護をしていくことが大切だと思います。

そういう意味では、日本以上に農業を安全保障上、重要な産業と位置づけしっかり保護をしている国もあるように見えます。

しかし、ただ保護をすれば良いのかというとそういう訳ではなく、実際に保護政策が失敗し農家が貧困から抜け出せていない国もあります。

ですので、保護をした結果、自国の農業をどう持っていきたいという戦略を持っていることも非常に重要だと思います。

農業保護の目的

結論から言うと、農業は世界的に保護をされている産業です。

ではなぜ、農業は保護をされているのでしょうか?

食料安全保障

農業の多くは食べ物となる農産物を作るので、国民の胃袋を支えていると言えます。

ですので、農業が儲からないからと言って自国で農業をする人がいなくなってしまっては困るわけです。

食料を輸入に頼ることで、いざという時に対応できなくなってしまうというのは非常にまずいので、保護をしてでも農業を守ろうとします。

多面的機能

農業の持っている機能は食料生産だけではありません。

雨水を一時的に貯めることで洪水や土砂崩れを防いだり、生態系を維持したり、心安らぐ景観を作ったりと副次的な機能を多く持っています。

それらは多面的機能と呼ばれ、目に見えるような分かりやすいものではありませんが、農業・農村の非常に重要な機能と言われているので、多面的機能支払交付金というものが存在します。

過疎化・人口一極集中の緩和

地方に仕事がなければ人は都会へ集まるしかありません。

人口が都市部に集中し過ぎると様々なデメリットがあるため、一部の国では首都を移転させたりもしていますが、こういった事態にならないために地方の主産業の一つである農業を保護することで地方と都市部の人口のバランスを取ろうとします。

国家防衛

日本のように国境線が海で囲まれている国では想像が難しいですが、国境線が他国と接している国にとっては、地方である国境付近で人々が生活していることがとても大切です。

そういった地域の産業としては真っ先に農業が挙げられるので、国境線を簡単に破られないために農業を保護します。

グローバル経済戦略

最初に食料安全保障が大切という話をしましたが、逆に言うと他国に輸出をたくさんすることでその国の国民の胃袋を掴むことができれば、戦略上とても有利な立場に立つことができます。

小麦や大豆など主食となるような農産物の輸入品がこれだけ安いのは、この戦略の一環と解釈することもできます。

補助金をつけることで圧倒的な低価格で農産物を輸出できるようにし、市場を席巻する。いわゆるダンピングです。

各国の農業保護の比較

農業の保護は然るべき理由があって行われているというのがわかったところで世界の農業保護について見ていきましょう。

平均関税率の比較

日本の関税率は高いと言われることが多く、関税率の高さが日本の過剰な農業保護の根拠として挙げられることが多いのですが、実際はそんなことはありません。

日本の農産物以上に関税率が高い品目を多く抱える国はたくさんあります。

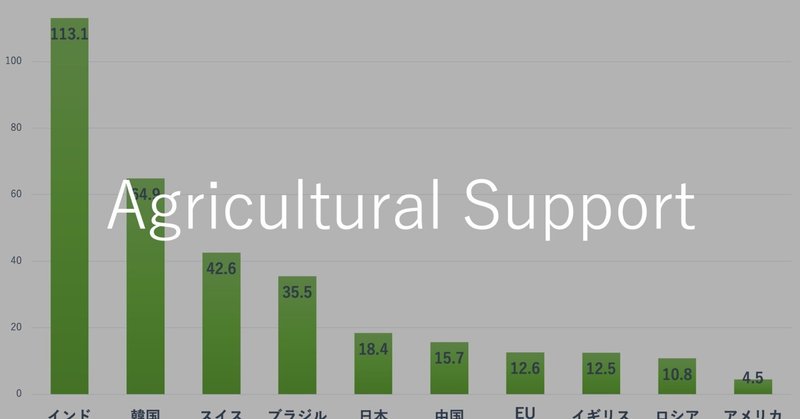

農業所得に占める公的補助の割合

先ほどの農産物の関税率の高さの順に並べていますが、韓国やスイスは日本より補助金の割合が高いのが分かります。

今回はPSE(Producer Support Estimate、生産者支持評価額)という指標を参考にしましたが、農業の保護の度合いを測る指標は他にもあります。

インドについては後述します。

農業生産額に占める農業予算の割合

農業生産額と農業関連予算を比較したデータです。

先ほどのように農産物の関税率の高さの順に並べていますが、今回の3つのデータ中だとスイスの農業への保護が圧倒的です。

各国の農業政策や保護の特徴

米国

アメリカは言わずと知れた農業大国ですが、農業保護大国としても知られており、市場価格によって農家に不利にならないように融資額が柔軟に変動する価格支持融資制度や市場価格が生産にかかるコストを下回った場合の価格損失補償、収入に対しての補償など各種保護が充実しています。

また、そもそも大規模経営体が多いので生産コスト自体も日本のような中山間地の多い小国と比べると圧倒的に低いです。

低コストで大量にできた農作物を世界へ輸出することが農業の重要な戦略となっています。

農業にかける予算も充実しているため、世界最強の農業国の一つと言えます。

ヨーロッパ(EU)

ヨーロッパは農業所得に対しての公的助成の割合が高い国が多いのが特徴です。

EUでは共通農業政策(CAP)という農業分野における加盟国内での共通政策を設けており、この政策は価格・所得政策とEU域内の地域格差を埋めるための農村振興政策の二本柱になっています。

また、関税はEUとして共通の関税率を設定しています。

各国の政策についての補足は以下のとおりです。

フランス

EU内で農業生産額第1位のフランスでは小売業界が寡占化(上位6社でシェア90%強)していることにより生産者への圧力が強まっていることを受け、2018年より小売業者から生産者への圧力を規制し、生産コストに基づく価格形成を促すエガリム法が施行されています。

イタリア

EU内での農業生産額第3位のイタリアは有機農業とブランド化に力を入れています。

オランダ

日本の4割しか農地がないにも関わらず世界有数の農産物輸出国であるオランダは花きやパプリカなどの施設栽培が盛んで、スマート農業の先進地としても有名です。

品目の選択と集中、そしてそれらの栽培の高度化がうまくいっています。

スイス

農家の所得への公的補助が圧倒的なスイスは日本同様に山岳地域が多く農業に適している場所が少ない。そのため有機農業による高付加価値化を進めており、景観維持や動物愛護にも積極的です。

中国

中国は2004年ごろまでは農業人口を他産業に移動させ、農業の効率化と他産業の発展を目指す政策をとっていましたが、農業の過剰人口を他産業へ移動させられた一方で農業と他産業の格差拡大が問題になっていました。ですので政府は2004年に方針を転換し、それ以降は農家の所得の増加を促す政策をとっています。

ですので農業保護がされるようになったのは2004年以降で、これまでに農業税(農業収入にかかる所得税のようなもの)の廃止や価格補助、農家への直接支払いに関する政策を導入し一定の効果が出ている一方で、まだ「三農問題」と呼ばれる農業に関する課題は解決しておらず、2020年度は農林水産関連の予算として約15兆円を投じています。

韓国

韓国は国土が狭いため施設栽培による高品質化に力を入れています。

農産物の関税が世界一高いとも言われていましたが、輸出促進としてFTAの推進も積極的に行っております。

しかし、数も多く、日本のように兼業でもないコメ農家を多く抱える韓国ではコメの関税は依然として高く維持しています。

ロシア

世界最大の穀物輸入国から今や世界最大の小麦輸出国となったロシアは、その過程で弱体化した畜産業についても効率化により回復を見せており、国内の需要が飽和する中でどう輸出をしていけるかが今後の課題のようです。

インド

インドの農業政策で記憶に新しいのは、今年5月に行った小麦の輸出禁止です。ロシアのウクライナへの侵攻を受けて小麦の価格が上昇しましたが、世界第2位の小麦生産量を誇るインドは、自国の食糧安全保障を第一に考え、このタイミングで小麦の輸出を禁止にしました。

また2020年9月には農産物流通の自由化を促す法律を成立させますが翌2021年11月には廃止をしています。

上記の法律では、従来、地域ごとの公設市場にしか販売をできなかった農家が州外の市場や企業へ販売できるようになるという変化がありましたが、競争の自由化に伴い、政府が決定する最低買入価格制度がなくなると考えた農家や、公設市場の権益を維持したい仲介業者を中心に、成立以降、全国で抗議デモが発生していました。

国民の半数以上と言われるインドの農民は保護政策に依存し、規模も小さく、かつ反収も高くない農家が多く、農業が産業としては自立できていないと言われています。

それで農家が裕福であればまだいいのですが、農家は貧しい人たちが多く、借金漬けになった小規模農家の自殺が多いなど、根が深い問題になっています。

農業で儲からないため収量の高い品種や良い資材へのアクセスもできず、また借金を重ねるという負のサイクルが起きてしまっています。

ブラジル

ブラジルの農業政策の柱は、農業金融、価格支持、農業保険の3つで農家への支援は農業金融が主なようです。

またコーヒーに関しては他国の生豆の輸入を禁止にすることで自国のコーヒー産業を保護しています。

日本の農業はなぜ保護されていると言われるのか

関税率の高い品目が取り上げられる

例えばコメの関税は280%と言われていたり、コンニャクに関しては1700%とか言われているのでそういった数字だけがクローズアップされて高関税の印象を受けますが、上述したように全体的には関税率はそこまで高くありません。

保護のされ方の違いによる見え方の違い

農業保護は大きく「市場価格支持」と「直接支払い」の2つに分けることができ、日本は市場価格支持がメインなのに対し、EUやアメリカは生産者への直接支払いがメインとなっています。

市場価格支持ということは貿易で言えば関税をかけることになるのですが、グローバル化の流れの中では他国は農家への直接支払いを行っているので関税を引き下げられる一方で日本だけ関税を維持し続けているように見える(実際そうではないのは上述の通り)ので、こういった面からも日本の農業が他国より保護されているように見えてしまうのだと思います。

では日本も直接支払いに移れば良いという話も出てきそうですが、それはいろんな人たちのいろんな思惑があるのでなかなかうまくは行っていません。

JAへのイメージが悪い

JAが金融で儲けて本来の農業に本腰を入れていないと言われたり、ネガティブな情報が多いので、これも農業保護へのマイナスイメージ(過剰な保護)に繋がっているのではないかと思います。

JA(農協)不要論についてはこちらに詳しく書いています。

最後に

今回は各国の農業保護について書きました。

今回調べた限りでは、日本の農業が他国と比べてものすごく保護されているということはありませんでした。

そもそも気候も面積も人口も違う他国と、金額などの違いだけで農業保護を簡単に比較することはできません。

それぞれの国があくまで他国の数字は参考までに考え、自国のサイズ感や気候に合った農業保護をしていくことが大切だと思いました。

そういう意味では、日本以上に農業を安全保障上、重要な産業と位置づけしっかり保護をしている国もあるように見えます。

しかし、ただ保護をすれば良いのかというとそういう訳ではなく、実際に保護政策が失敗し農家が貧困から抜け出せていない国もあります。

ですので、保護をした結果、自国の農業をどう持っていきたいという戦略を持っていることも非常に重要だと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

Twitterでも農業やネパールについての情報を発信しているので良ければ見てみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?