【まずはざっくり】農業分野におけるカーボンクレジットについて

” 農業は環境破壊 ”

農業について少しでも勉強したことがあれば、そんなことを聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

しかし、カーボンクレジット(=炭素クレジット)の登場で、その考え方が変わるかもしれません。

農家の新しい収入源になるかもしれないとも期待されるカーボンクレジットについて、ざっくりとまとめてみました。

先にまとめです。

まとめ

カーボンクレジットは「温室効果ガスの排出量や削減量を売買できる仕組み」のことで、続々と仕組みの構築や実験が進んでいます。

温室効果ガス排出の約10%を占めると言われている農業においては、畜産や耕種農業で排出削減の取り組みが行われており、特に耕種農業では省エネ設備の導入、バイオ炭、有機農業、不耕起栽培などの取り組みがなされています。

まだ課題も多くありますがブロックチェーンなどの最新技術を使うなど確実に広がっていく流れなので今後も注目していく必要がありそうです。

カーボンクレジットとは

温室効果ガスの排出量や削減量を売買できる仕組み

カーボンクレジットを一言で表すと「温室効果ガスの排出量や削減量を売買できる仕組み」です。

温室効果ガスの排出量削減が世界的に求められている中で、それを促進するために、例えば、ある企業が企業活動によって温室効果ガスの排出量削減が認められた際は、温室効果ガスを排出せざるを得ない別の企業と温室効果ガスの排出権を売買することができる制度となっています。

取引は国同士や企業などの民間事業者同士で行われ、

政府が定めたものから民間事業者が定めたものまで様々なメカニズム(機構)のもとで取引を行うことができます。

ー 紛らわしい言葉一覧 ー

カーボンオフセット:

生活の中で排出される温室効果ガスをできる限り減らし、それでも避けられない分については、温室効果ガス削減・吸収活動などで埋め合わせるという考え方カーボンフットプリント:

商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みカーボンプライシング:

取引される炭素に価格を付ける仕組みカーボンニュートラル:

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることカーボンリーケージ:

排出削減努力を行わない国・地域から流れ込む輸入品が、価格競争力の面で国内品(排出削減努力によるコストが乗っている)を駆逐してしまい、産業の空洞化に繋がるリスクなど

カーボンクレジットの制度・メカニズム(仕組み・機構)

カーボンクレジットは実施する組織やその規模などによってそれぞれ異なる制度が存在しています。

国際的なクレジットメカニズム:

二国間クレジット制度(JCM)など政府・自治体によるクレジットメカニズム:

Jクレジット制度など民間事業者によるボランタリーなクレジットメカニズム:

Verified Carbon Standard(VCS)など

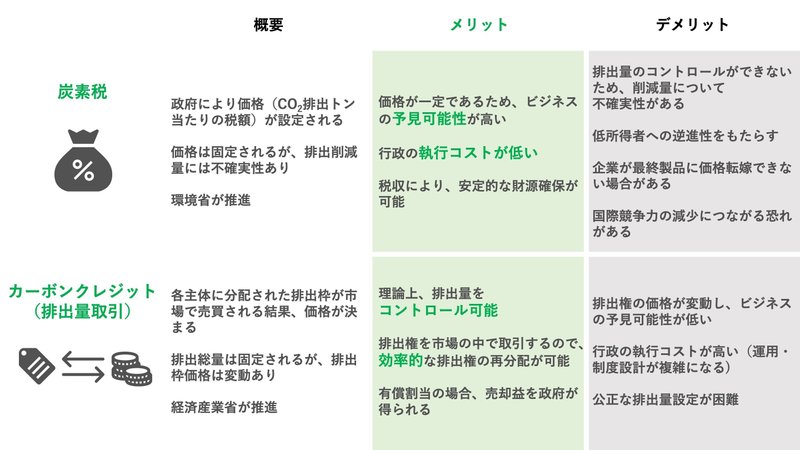

炭素税との比較

※ETSは排出量取引制度

免除項目も多いため単純比較は難しい

カーボンクレジットなどの取り組みがすごい点は「炭素に値段がつくこと(=カーボンプライシング)」なのですが、炭素に値段がつく仕組みはこれまでも存在してきました。

日本では2012年10月より、原油やガス、石炭といった全化石燃料に対して、CO2排出量に応じた税率を課す「地球温暖化対策のための税(温対税)」を導入しています。

しかし、既に欧州で取り入れられている炭素税と比べて税率が10分の1に満たないということで、地球温暖化問題が深刻になる中でさらに強力な手段として炭素税の導入が環境省により進められています。

それに対して、炭素税では炭素排出が避けられない事業に対して不利であることや、消費者や中間業者との関係性から最終商品への価格転嫁ができない恐れがある点などが指摘されており、そういったデメリットを考慮して経済産業省ではカーボンクレジットを推進する動きがあります。

そんな中、現在の日本ではカーボンクレジットの方が推進されており、2022年9月より実証実験が行われたことで注目度が一気に増しています。

農業分野での活用

農業由来の温室効果ガス

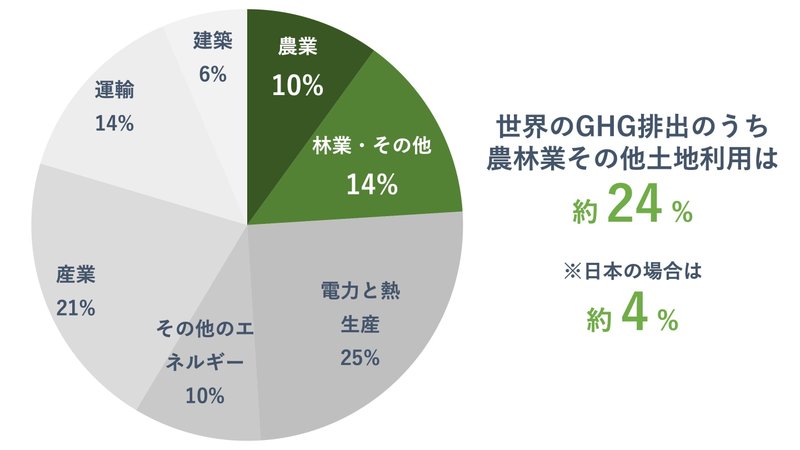

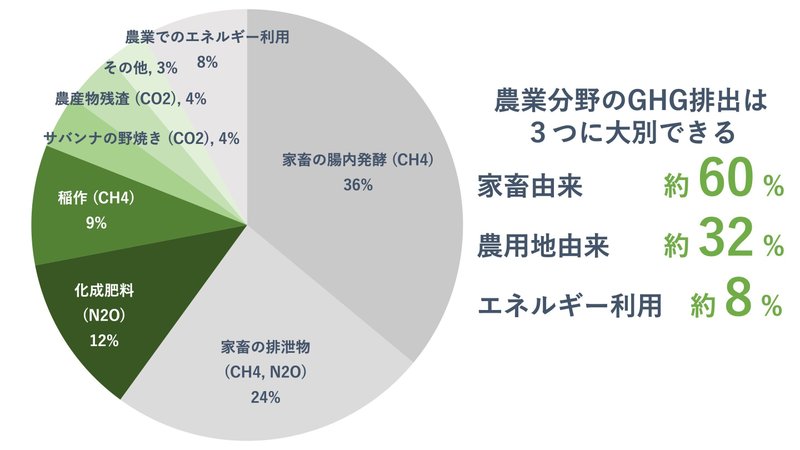

世界全体の温室効果ガス排出における農林業の割合は約24%(日本に限って言えば約4%)、農業の割合は約10%と言われており、その内訳を見ると家畜由来のものと農用地由来のものが多くを占めます。

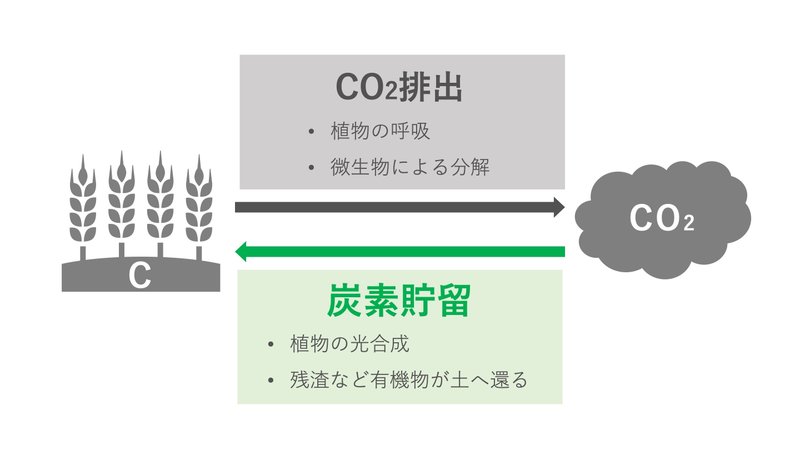

畜産に関してはエサの改良や育種改良、代替肉の技術開発などで排出量を削減していこうという取り組みがありますが、農用地については温室効果ガスを排出するという見方をされる一方で、炭素を土壌に溜め込む機能(炭素貯留機能)も注目されています。

耕種農業(コメ・野菜・果樹などの栽培)において、肥料は必須の道具となりますが、それを農地に投入することで、一部を作物が吸収、一部を大気中に排出、そして残りは土壌有機炭素となり、土壌中に吸収されるのです。

この吸収分をカーボンクレジットとして有効活用できるのが農業における注目部分です。

(田んぼでも水を張り続けることで嫌気性の微生物が活動しメタンガスを発生させるので中干しなどが推奨されています)

カーボンクレジットの作り方

省エネ・再エネ設備の導入

少ないエネルギーで効率よく発電などができる設備や再生可能エネルギーを活用した設備を導入し、それを活用して排出されるCO2と、それ以前に使用していた設備を使い続けた場合に排出されると想定されるCO2排出量を比較し、その差分がカーボンクレジットとして認められます。バイオ炭

バイオ炭とは、簡単に言うと生物資源を炭化させた土壌改良資材です。炭を畑に撒くこと自体はそんなに新しいことではないかもしれませんが、木材、竹材、農業廃棄物、食品残さ、家畜排せつ物など放っておくと燃焼や分解によりCO2となってしまうあらゆる生物資源がCO2になりにくい炭に変化し地中に撒かれることで、上記で説明した炭素貯留となります。有機農業など環境への負荷が少ない農業

有機農業は化成肥料を投入しないことで、窒素肥料投入により生じる温室効果ガスである亜酸化窒素の発生を抑制することが可能です。

他にも再エネ設備を利用したり、生物資源を活用するケースが多いので総合的にカーボンクレジットを生み出せるポテンシャルを秘めています。不耕起栽培・カバークロップ

自然農などでみられる不耕起栽培ですが、土を耕さないことで土壌中に取り込まれる空気の量の減るので微生物による有機物分解のスピードが遅くなることや、光合成により炭素を取り込んだ植物も地中にすき込まれたりしないため分解されず、大気中への炭素を放出が抑制される効果があります。

この方法は米国で主に取り入れられていますが、除草剤耐性を持った遺伝子組み換え作物が広がったことが不耕起栽培の拡大に寄与しているという皮肉な報告もあります。

事例

木質バイオマス加温機導入による温室効果ガス排出削減

(株式会社 伊賀の里モクモク手づくりファーム)高効率ヒートポンプ空調設備導入によるプログラム型排出削減プロジェクト

(唐津農業協同組合)森林保全によるCO2吸収と木炭土壌改良材を使用し減農薬で栽培された玉ねぎ

(きたみらい農業協同組合 北見市玉葱振興会特別栽培部会/北見市こだ)

以上は、日本で代表的なカーボンクレジットの認証制度「Jクレジット制度」を活用した農業分野での取り組みの一例です。

具体的には温室効果ガス排出削減に貢献する設備の導入や森林保全によるCO2の吸収、バイオマス資源の活用を行いカーボンクレジット認証を受けているようです。

また、カーボンクレジットを扱う市場についても進化が進んでおり、Jクレジットのような国が主導するもの以外にもボランタリークレジットと呼ばれる民間主導のクレジット制度やプラットフォームも増えています。

特に海外ではブロックチェーン技術を活用しカーボンクレジットをNFT化する取り組みもあるようです。

課題

これは農業分野に限った話ではないですが、カーボンクレジットが広がるなかで指摘されている課題としては以下のようなものがあります。

吸収量の把握の難しさ(クレジットの信頼性欠如)

カーボンクレジットの算定基準は不明確なものが多く、過大評価とされているケースもあるようです。中でも地中に炭素を溜め込む炭素貯留の場合は検証が非常に難しいと言われています。不透明な価格決定プロセス

相対取引での取引がメインのため、価格決定プロセスが不透明です。削減系が多く吸収系が少ない

将来の排出量を削減できる排出削減の取り組み(設備投資など)よりも、今すでに存在している炭素を吸収・除去する取り組み(森林保護など)の方が効果的ですが、そういった取り組みの方が少ないのが現状です。追加性

例えば法令遵守による設備の転換などはクレジット制度がなくても施行されていたことなので追加性がないといえますが、こういったものも対象となってしまう可能性があります。(この言葉の解釈は人によって差があるようです)永続性

カーボンクレジットの取り組みは100年ほどの永続性が求められますが、皆が皆それを続けることができるのかは微妙なところです。森林保全で言えば山火事が起きてしまえばダメということです。カーボン・リーケージ

新しい農法が導入された農地の代わりに、他の農地で排出の多い農業がおこなわれる恐れがあります。小規模での難しさ

劣化した農地で保全型の農法を取り入れた場合の土壌炭素貯留の上昇はおよそ0.1~1.5トン/ヘクタールという報告があります。取引価格は上がっているとはいえ、2021年平均でも3.82ドル/トンです。特に日本のような小規模な農家が多い国では地域ベースでの取り組みが必要となります。安いと却って買う方が得

これは取引価格の上昇が進めばなくなるかもしれませんが、低コストでクレジットを購入することができれば、頑張って排出削減をするよりも買った方が早くて安上がりということにもなりかねません。制度の乱立

国際的な制度、国が認証する制度、民間主導の制度などが乱立しており、どの制度を利用すれば分かりづらいと言われています。(日本のキャッシュレス決済の乱立がよく似ていると思います)

最後に

今回はカーボンクレジットについて基本的にことをまとめました。

カーボンクレジットは「温室効果ガスの排出量や削減量を売買できる仕組み」のことで、続々と仕組みの構築や実験が進んでいます。

温室効果ガス排出の約10%を占めると言われている農業においては、畜産や耕種農業で排出削減の取り組みが行われており、特に耕種農業では省エネ設備の導入、バイオ炭、有機農業、不耕起栽培などの取り組みがなされています。

まだ課題も多くありますがブロックチェーンなどの最新技術を使うなど確実に広がっていく流れなので今後も注目していく必要がありそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?