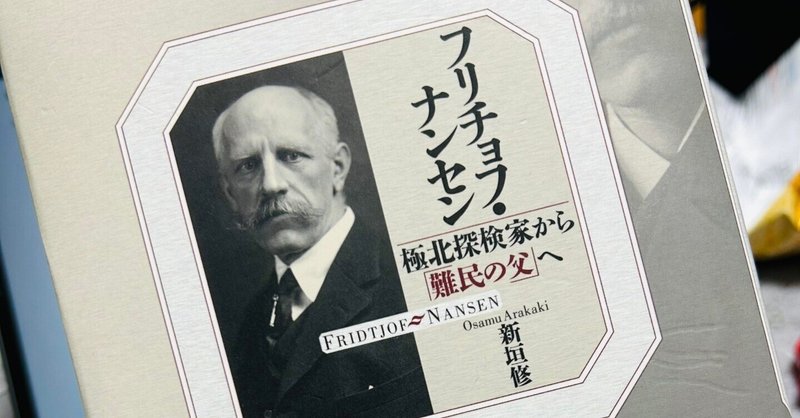

書評「フリチョフ・ナンセン: 極北探検家から『難民の父』へ」〜我々は、思考停止してないだろうか?

4/1、今日の沖縄タイムス朝刊に「フリチョフ・ナンセン: 極北探検家から『難民の父』へ」に寄せさせていただいた書評が掲載されているようです。

著者はICUの新垣修先生。出会ったのは、もう5年前でしょうか。

まだまだ、ひたすら日々模索中で事業のカケラもない頃の私たちが、勉強のために参加した難民のシンポジウムの主催のお一人でした。

名刺交換をしたら、翌月先生からメールが来た。「活動について、もっと聞かせてください」と。いやいや、そんな専門家に私たち話すことないかもしれないよ、どうしようかなと思ったのを覚えている。なんと事務所まで足を運んでくださって、いろんな話をしたものです。それが最初のご縁でした。先生は、最初からそういう方だった。国連、JICA、大学と、大きな組織で働いてきた中でも、常識にとらわれず、すべてのことから学ぼうとする。当時の突拍子もない我々若者たちからも。そんな先生が、どうしても伝言を拾い集め、生涯を描き、今の世界に届けねばと思った人がいるという。

フリチョフ・ナンセン。

難民のことを少しでも学んだ人は、その名前くらいは知っていると思うけれど、私もこの本を読むまで、そんなに詳しく知らなかった。今は、なぜ、これまで知らなかったのだろうと思っている。

「創造性や独創性という面で、WELgeeとナンセンには共通項を感じみます」というお言葉と共に献本いただき、書評の機会もいただきました。

せっかくなので、こちらにも残しておこうと思います。

新聞の紙面は、文字数の関係もあり、やや短くなっていると思いますが。

以下、僭越ながら、書評を掲載します。

探検家の人生の本だ。私も、まるで旅するように読んだ。

激動の時代だからこそ、特に若者たちに読んでほしい一冊である。ナンセンの人生の旅を通して、人類がどのような歴史を辿り、どんな選択をした結果、現在地があるのかを垣間見ることができるだろう。

隣国の支配や独立、第一次世界大戦、国民国家の成立、ナショナリズムの高揚、欧州の断片化、ベルサイユ体制、住民交換、民族浄化・・・確かに彼は、ダイナミックで特殊な歴史的文脈に生きた。

国家が作られたらそこからはみ出る人たちが続出した。そこには進歩と不完全さの両面があった。国家に収まる人たちは、収まらない人たちに無関心で、各国の摩擦を回避するため難民保護は「自粛」された。そんな国家の意向と逆行するからこそ、国際機関は政治的・戦略的事情で目を背けた。こうして、どの国にも足場・所属がなくなった人々が発生した。

その際、人間として存在することすら許されないのか?と、ナンセンは「不法な存在」たちが「存在できる法的な空間」を作りだそうと奔走する。有名なナンセン・パスポートは、国家からはじかれた人に、存在を与え、失ったアイデンティティを取り戻せるようにする試みの1つだ。

しかし、今の日本でも似たようなことが起きている。

息子とよく行く近所の公園では、よくクルド人の子どもたちが遊んでいる。彼らの親世代は、祖国での迫害から逃れて日本に来たものの、何度も難民申請の審査で不認定となっている。彼らは日本で生まれ育ち、日本語も話し、近所の学校に通う。彼らの故郷はここだ。しかし、彼らの多くには日本に暮らす在留資格がない。進学するにつれ、就労許可がないまま生きていかなければならない現実を知る。入管に収容される親戚たちのことも見ている。私たちはいつまでこの現状を放置するのか。国家に所属できなくなった人々とどう生きてゆくことができるのか。

入管難民法も難民条約も何も存在しなかった時のナンセンたちは全力で考え行動した。我々は「そういう決まりだから」と、思考停止していないだろうか?成熟社会には、既存の制度が多くある。それは先人たちが築いてきた貴重なものだ。しかし同時にそれらが、どうにかしてくれる気が、それらが不動のものである気がしていないだろうか?ナンセンたちは国家主権の現実に直面しながら、相反するものを統合することによって、新しい解決策を見出だそうとした。

一旦は国家に所属できなくなった人々の可能性を信じ、共に未来を築けるか?当時ナンセンたちが守ろうとした命や作った仕組み、何より、前例のない中での想像力溢れた発想と行動という壮大なバトンを受け継いだという気がする。

何よりも「動こう」と、ナンセンに背中を押される、そんな一冊。

ぜひ、お手に取っていただけたら、私も嬉しいです。

ここでいただいたサポートは、入国管理局に収容されている方々に面会で会いに行くときの交通費に使わせていただきます。ありがとうございます。