江戸切子と薩摩切子の違いをまとめてみた

工芸好きの旅人、はるかです!

普段使いのグラスはありますか?

日本を代表するガラス工芸である江戸切子と薩摩切子。

もちろん「江戸」と「薩摩」ということで産地の違いがあるのですが、成り立ちや特徴にも、それぞれの良さがあります。

まず、切子について整理しておく。

切子(きりこ)はガラスをカットしてデザインする技術の名称であり、それによる製品(切子ガラス)のことを指します。

金属製の回転砥石を、ガラスの表面に押しつけて溝をつくり研磨して、独特のデザインを形づくります。

切子という言葉は、立方体の角を切り落とした形をさす切籠形(きりこがた)が由来だといわれています。江戸時代後期にはじめてガラスに触れた人々にとって、切子という響きのよさ、その美しさは驚きを持って迎えられました。

【歴史】西欧から伝わった技術を日本独自のカット技法に昇華。

日本に現存する最古のガラス工芸は、正倉院にある白瑠璃(はくるり)の碗と言われています。(日本史の資料集に掲載されていたのを覚えていますか☺)

ササン朝ペルシア(3~7世紀)後期、メソポタミア地方で作られたものがシルクロードを伝って渡来しました。

そこから時代を経て、再び日本の歴史にガラスが登場するのは、大航海時代真っ只中の16世紀。宣教師たちが来日するようになり、日本にカットガラスなどが持ち込まれるようになりました。(ギヤマン、ビイドロという呼称を聞いたことがある人もいるでしょう)

その後、長崎でガラス作りが行われるようになり、江戸時代になると、大阪、江戸、薩摩をはじめ、全国で作られるようになりました。西欧文化の伝来を受けてはじまったガラス作りですが、製造の過程で日本独自の製法を確立していきました。

少し、専門的な知識になりますが…….

欧州との違いは以下のような点です。

〇原材料

・欧州:ソーダ石灰ガラス

・日本:鉛ガラス(宋代の中国と同じ)

〇カット技法

・欧州:円盤状の工具を回してカット

・日本:金属の棒に研磨剤をつけて手作業による摩擦でカット文様をつくる。(明治前期に至るまでこの製法が使われる)

江戸切子と薩摩切子の違いをみていく。

歴史背景の違い1、庶民の文化から生まれた江戸切子

江戸でガラスが初めて作られたのは1711年頃、吹き竿を用いた吹きガラスが存在していたと『嬉遊笑覧』という本に記されています。

切子が作られたのは、さらに時代が進んだ1820年代後半。ガラス問屋の加賀屋久兵衛により引札(チラシのようなもの)に切子を施したのがはじまりとされています。

1830年代になると加賀屋により研磨剤を用いた技術が誕生し、多くのガラス職人によって切子が作られるようになりました。食器、風鈴、重箱、墨置き、手拭いかけ・・・。日常の様々な道具が切子で作られるようになり、特に風鈴は江戸の夏の風物詩として人気を集めました。

歴史背景の違い2、島津藩御用達として作られた薩摩切子

島津・薩摩藩に江戸のガラス技術が伝わったのは、第27代藩主・島津斉興 (なりおき) の時代。斉興は加賀屋の腕利きの職人・四本亀次郎を薩摩へと招き、ここから薩摩のガラスの歴史がはじまりました。

薩摩藩で切子文化が花開いたのは、名君として名高い第28代藩主・島津斉彬(なりあきら)の時代です。斉彬は切子を藩の産業のひとつにしようと試み、色ガラスの研究を奨励しました。結果、 紅・藍・紫・緑といった色を生み出すことに成功。中でも赤に発色したガラスは薩摩切子を代表する「薩摩の紅ガラス」といわれています。

しかし、薩摩切子は斉彬の死後急速に衰退。斉彬が藩主だったのは1851年〜1858年のわずか7年間だったこともあり、薩摩切子は幻の切子と呼ばれるようになりました。

現在、製造されている薩摩切子は、島津家に残されている資料や残された薩摩切子をもとに復元されたもの。1985年、鹿児島県の協力も仰ぎつつ「薩摩ガラス工芸」の手により薩摩切子復元事業が始まり、1986年に製造販売が始まりました。(約40年前のことですね!)

歴史背景の違い3、江戸切子は国の伝統的工芸品

江戸切子は国(経済産業省)が定める伝統工芸品のひとつなのに対し、薩摩切子は伝統工芸品に指定されていません。伝統的工芸品に指定されるには5つの要件を満たさなければなりませんが、薩摩切子は一度技法が失われてしまったこと、日常生活で使われている器ではないことなどからそれらの要件を満たせていません。

ただし、薩摩切子は鹿児島県の伝統工芸品には指定されており、「薩摩ガラス工芸」は「鹿児島県指定 伝統的工芸品の証」と記された指定シールを発行されています。同じく江戸切子も東京都の伝統工芸品にも指定されており、多くのガラス職人によって支えられています。

江戸切子と薩摩切子、どうやって見分ける?

特徴の違い1、シャープなカットが特徴 小粋な江戸切子

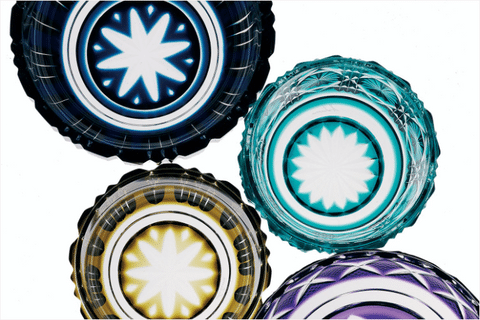

江戸時代に作られた江戸切子はすべて無色透明。現代では薩摩切子と同じように色被ガラスを用いるのが主流となっています。しかし、薩摩切子のカットは「ぼかし」が特徴であるのに対し、江戸切子は色ガラスと透明ガラスのコントラストがよりシャープではっきりとしています。

また、江戸切子は文様も粋な江戸っ子に好まれる直線を生かしたものが多く、魚子文(ななこもん) や麻の葉文など、庶民に親しみがあるものがモチーフになっているのが特徴です。

特徴の違い2、重厚な薩摩切子の秘訣は「ぼかし」にあり

薩摩切子の特徴は、色の濃いところから中面へいくにつれて段々と色彩が薄くなる、その独特なグラデーションにあります。このグラデーションは「ぼかし」といわれ、透明ガラスの上に色ガラスを被せた分厚い色被せガラスにカットすることで生まれます。

欧州のボヘミアングラスなどでは色被せガラスを型取りで作りますが、薩摩切子では吹きガラスに近い作り方で吹き竿にとった透明ガラスに色ガラスを手作業で被せていきます。そのため、色付きのカットグラスの中でも分厚く、重厚なガラスとなります。薩摩藩によって保護・奨励されたからこそできる、贅沢な作り方ですね✨

違うからこそ面白い

それぞれの違いを手に取り楽しんで

江戸切子と薩摩切子は両方を手に取って見比べてみると、その違いがはっきりとします。シャープで明快、光をあてるとキラキラと輝く江戸切子、緩やかなカット、光をあてると幻想的な輝きを帯びる薩摩切子。どちらも江戸時代の和ガラスの歴史や伝統を感じさせてくれます。

現代では伝統工芸品としても美術品としても、海外でも注目を集めており、どちらも後世に残したい切子といえます。

切子ガラスは酒器などによく使われています。ビールや冷酒を切子で味わって、その歴史に思いを馳せるのもいいかも🌛

日本工芸スタッフ。日本の伝統工芸に魅了され、その美しさや技術に感動する日々。旅行が大好きで、新たな文化や素敵なものに触れることが大好きです。このnoteでは、日本の工芸文化や旅先での出会いを通じて感じたことや、見つけた情報をシェアしていきます。一緒に工芸品の魅力に迫りましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?