自分が悪いという呪い

わが家の発達障害と診断された子どもたちにはそれぞれの個性があり、一見すると発達課題があるかどうかがわかりません。私自身は定型発達ではあるものの、HSS気質なので時折生きづらさを感じることがあります。

自分や子どもたちの生きづらさについて考えると、私たちが日常生活で感じる困難は多くの場合、社会の価値観や判断基準がマジョリティに合わせて設計されていることに起因しています。ここでは発達障害を持つ子どもたちが“悪い“訳ではないのにも関わらず、なぜ違和感を感じながら生きているのか、なぜ自分の価値基準を曲げてまで社会に合わせなければならないのか、その理由について考えてみたいと思います。

マジョリティの価値観とその影響

社会の多くのルールや価値観は、マジョリティの人々によって無意識に形成されています。これらのルールは、多数派のニーズや期待に基づいているため、マイノリティの立場にいる人々、特に発達障害を持つ子どもたちには解せない、合わない、という場合が多いのです。

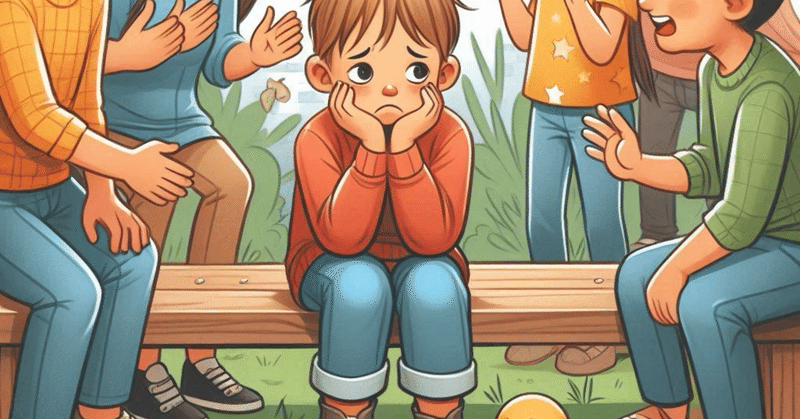

例えば、学校の授業では、先生の話をじっと聞き続けることが求められますが、発達障害のある子どもたちの場合、注意力が散漫になりやすかったり、じっとしていることが難しい事が多々あります。その結果、周囲から「問題児」と見なされ、本人は「怒られる自分が悪い」と感じてしまいます。

なぜ「合わせる」ことが求められるのか

海外では発達課題云々は関係なく、子どもも大人も自由なスタイルで、例えば床に寝転びながら、授業している学校もあります。最上位目的が“言うことを聞かせる為ではなく、“その子らしく知識を得るため“だからです。

日本では問題児扱いされる発達障害のある子どもたちは、「自分はありのままで居るだけで叱られてしまう。何も悪くないのに、なぜ怒られなければならないのか。自分の存在そのものが悪なのか…」と感じることも多いです。

社会は、多数派の行動様式を基準として設けることが多いため、これに適応できない人々は「異端」と見なされがち。適応することが求められるのは、秩序を保つためだという理屈がありますが、これは障害やHSP気質のある子どもたちにとっては理不尽だと思います。

また現在の教育制度は、画一的な学び方を前提にしており、個々のニーズに対応する柔軟性が欠けています。子どもたちが特別な支援を必要とする場合でも、適切なサポートが得られないことが本当に多いのです。

発達障害や障害全般に対する社会的な理解が不足しているため、偏見やステレオタイプが存在しているので、特性のある子どもたちは自分を否定される経験をすることが多く、無理にでも社会に合わせなければならないと感じてしまいます。

無意識ほど怖いものはない

たとえ差別や偏見が表面的には解消されても、マジョリティがマイノリティに対して違和感を感じた際、無意識に排除の空気を醸し出すことがあります。これは特に微妙な社会的シグナルや非言語的なコミュニケーションにおいて顕著です。その結果、マイノリティはその場に居づらく感じることがあります。

多くの人は、自分が無意識のうちに偏見を持っていることに気づいていません。これが排除的な空気を作り出す原因の一つです。例えば、発達障害のある子どもが教室で他の子どもたちと違う行動を取った際、教師や同級生が無意識に彼を避けたり、距離を置いたり、微妙な空気感を醸し出したりすることがありますが、例えばここで「差別するのはやめよう」と提示したところで、それらの排他的な空気感は「(マイノリティには)優しくしなければいけない」という、一種の支援臭を醸し出す事にすり替わるだけ。

社会には暗黙のうちに守られるべきルールや期待があり、それに従わない人々に対する同調圧力が存在します。この圧力は、マイノリティにとって非常に脅威で、彼らを無意識のうちに排除する力となります。障害のある子どもがその場に馴染むためには、自分の特性を押し殺してまで同調する必要があると感じますし、実際社会もそれを望む為に療育機関が存在しています。これはまさにわが家の長男長女が体験してきた事。

発達障害のある子どもたちは、微妙な社会的シグナルや非言語的なコミュニケーションを読み取るのが難しいことが多いので、彼らがその場に居づらく感じる一因となります。マジョリティの人々が無意識に発するシグナルを理解できず、それが排除の空気を瞬時に醸し出し、居心地の悪さを感じさせることになります。

結びに

発達障害のある子どもたちが生きづらさを感じる背景には、社会の価値観や判断基準がマジョリティに合わせて設計されていることがあるとお伝えしてきました。彼らが「何故かいつもうまくいかない。何がおかしいのか、自分がなぜ失敗するのかもわからず、とにかく社会に合わせなければならない」と感じ、常にストレスに晒される事は当然のこと。たとえ表面的に道徳的な差別が解消されたとしても、マジョリティが無意識に醸し出す排除の空気は依然として存在し、それがマイノリティにとっての更なる見えない大きな障壁となります。しかしそれは同時にマイノリティを受け入れる際にマジョリティが感じるストレスでもある。この現実を直視し、相互理解を深めていくことが、全ての子どもたちが安心して生きられる社会を築くための第一歩となるでしょう。私たちは知らないことだらけ。いつのまにか洗脳されている事も知らずに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?