【碁盤斬り】落語から映画化での変更点

映画紹介サイトには以下のように説明されています。

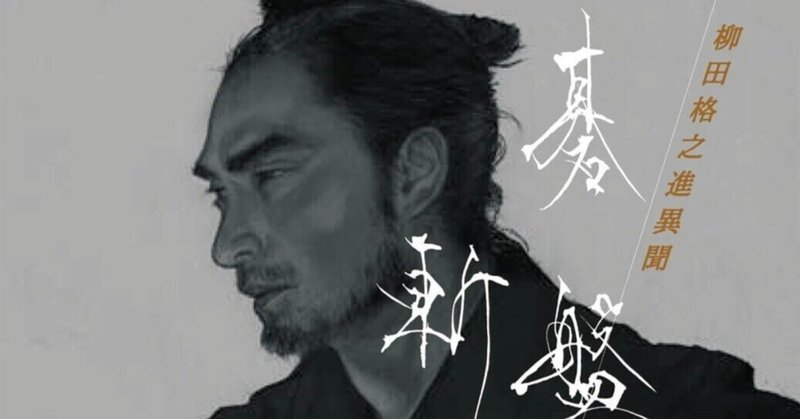

「孤狼の血」「凶悪」の白石和彌監督が初めて時代劇のメガホンをとり、「ミッドナイトスワン」の草なぎ剛を主演に迎えて描いたヒューマンドラマ。古典落語の演目「柳田格之進」を基に、冤罪事件によって娘と引き裂かれた男が武士の誇りをかけて復讐に臨む姿を描く。

では、その古典落語とはどのような内容か。

少し長いですが、落語散歩というWebページから引用します。

元彦根藩士の柳田格之進は、文武両道に優れ、清廉潔白だが正直過ぎて人に疎まれ、讒言(ざんげん)されて今は浪々の身。 浅草阿倍川町の裏長屋に17になる娘のきぬと二人暮らし。

八月の十五夜の月見の晩、気の合った碁仇の浅草の馬道一丁目の質屋、万屋源兵衛の店の離れで対局中に、水戸家から届いた五十両が紛失した。

番頭の徳兵衛は柳田を怪しみ、長屋に行って問い詰める。柳田は「わしは知らん、人の物を盗むという事は決してない。裁きになれば疑いは晴れるが汚名は消えない。明日まで五十両つくる」と言って番頭を帰す。

もとより五十両のあてなどない柳田は腹を切るつもりだが、娘のきぬはそれを見抜き、、自分が吉原へ身を沈めて金を作るという。きぬはもし疑いが晴れたら、万屋の主人と番頭の首を刎ねてくれと頼み、その日のうちに吉原の半蔵松葉という店に行き、五十両の金ができた。

翌日、柳田は番頭に五十両を渡し、後日金が出たら、その時は番頭と主人源兵衛の首をもらうと約束させ、長屋を引き払う。

その年も押し迫った煤払いの日、万屋の離れの額縁の裏から五十両が出てきた。源兵衛が柳田と対局中に、ふと置いたのをすっかり忘れていたのだ。源兵衛は柳田を捜させたが、その年は見つからなかった。

年が明けた年始の挨拶回りの日、番頭は小雪の降る湯島の切通しで、蛇の目傘をさし、宗十郎頭巾を被った身なりのいい、身分の高そうな侍から呼び止められる。なんとこれが柳田格之進で、帰藩が叶い江戸留守居役に三百石で取り立てられたという。

湯島天神境内の茶店で番頭は五十両が出てきたことを話し詫びる。柳田は明日の昼頃万屋に行くので、主人共々首をよく洗って置けと言い残し立ち去る。

翌朝、万屋の店で柳田はお互いをかばい合う万屋源兵衛と番頭を並べて、大上段に振りかぶり一刀両断と斬り下ろす。すると床の間の碁盤が真っ二つ。主従の真心が響いて手元が狂い2人は命を取り留めたのだ。

早速、吉原の半蔵松葉から娘のきぬを身請けしてきて、娘に詫びると娘も父上のためならと快く応じた。この後、前よりも柳田と万屋源兵衛は深い付き合いをするようになり、番頭の徳兵衛ときぬは万屋の夫婦養子になった。

そして2人の間に生まれた男の子を柳田格之進が引き取り、家名を継がせたという、柳田の堪忍袋の一席でございました。

▼映画での変更点:

・柳田に骨董目利きの特技を追加。

・源兵衛が柳田に出会って人格が変わるくだりを追加。

・彦根藩を離れた理由(冤罪事件)を追加。

・彦根藩での仇敵・柴田兵庫(斎藤工)を追加。

・吉原塾の女将・お庚(小泉今日子)を追加。

・よろず屋に武家出身の養子・弥吉(中川大志)を追加。

・首を刎ねる提案者をお絹から柳田に変更。

・柳田が彦根藩で復職するくだりを削除。

・柳田が柴田に復讐するくだりを追加。

・柳田が最後は放浪の旅に出るように変更。

2時間の映画に見合うようにいくつかの要素が追加されています。

●ヴィランを追加

最大の違いはもちろん柴田兵庫(斎藤工)でしょう。これにより白石和彌監督らしいハードボイルドな対決物語になっています。消えた50両と消えた掛け軸の2軸になるので、少し不必要に複雑になっている気もしますけどね。

●娘の人物像の変化

些細なようで重要な変更点は、お絹(清原果耶)のキャラ描写です。吉原で遊女に身を沈めて50両を工面するのは落語と映画で共通ですが、柳田が質屋に突きつけた「金が見つかったら首を刎ねる」という約束は落語ではお絹からの提案です。

まあ現代の感覚だと、いくら武士と商人で身分が違うとはいえ、好きになった者やこれから結婚しそうな相手の首を刎ねよと突きつけるのは理解されにくいでしょうから、これは必要な変更だったでしょう。こうしておかないと吉原で弥吉とすれ違った時のシーンもあんな風には撮れなくなりますし。(余談ですが、吉原宿に消えていくお絹に合わせて提灯が灯るショットは美しかったです!)なぜ吉原に弥吉が居たのか、すぐにセリフで「どうだい頼んだ通りに届けてくれたかい」と説明するのは、ずいぶん世の中に配慮してるなあと可笑しくもありました。

ちなみにこの武士と商人で名誉に対する考え方が違うことは落語の方が強調されているというか、むしろそこがこの落語の面白いポイントだったりします。古今亭志ん朝のバージョンでは武士道を全く理解しない徳兵衛が首斬りを安請け合いするのが可笑しく語られます。この身分の違いで認識がズレている感覚は全盛期のアンジャッシュのコントのような面白さがあります。映画ではこのユーモアは消されて、むしろ金を受け取る役目を武家出身者である弥吉に変更することで、同じ覚悟を痛感する者として描かれています。

落語でお絹は、武士の娘として、自分の人生を捨てて、気弱な父に無礼者の首を刎ねよと鼓舞し、その父が情に絆されて無礼者を斬れなければ「父上がそれで良いなら私も満足です」とすぐに折れて従い、そして吉原で女としては傷物になったが徳兵衛がこれの責任を取る形で身請けして、生まれた男子は御家の跡取りとして養子に出します。すべて御家ファーストのこれらのアクションで、これは現代の感覚では到底共感を得られないでしょう。

ここで観客の気持ちを失うくらいなら、適宜登場人物を追加して現代の感性に合わせて役割分担をアップデートするのは適切な対処でしたね。

●ラストの変更

落語での柳田は晴れて彦根藩で復職し江戸留守居役として幸せに暮らし続けて目出度し目出度しで終わりますが、映画での柳田は娘の結婚式を途中退席してそのまま姿をくらまし、放浪の旅に出ます。

これは一体なぜなのか??

私はシンプルに柳田が旅に出た理由が解りません。

そりゃあ、いくつか仮説を考えらることなら出来ますが、映画内の描写から一つには絞れません。

柴田が盗んだ掛け軸を売り払ってしまった(おそらく結婚資金にした)ので、もう今さら彦根に戻るとは考えられません。

妻の魂を供養するために旅立ったとしても、娘の祝いの席から娘に黙って出掛ける理由がありません。

そこで作品街の要素に着目してメタナラティブに考えるならば…

まさか、このカットを撮りたかっただけ??

実はこれ、意外と当たってるんじゃないでしょうか。(笑)

予告編でも最初に出てくるショットが、このラストシーンなんですよ。というか、エンドクレジットで長尺このシチュエーションを流してましたよね。たぶん、今回の時代劇を撮るにあたっての白石和彌監督の理想像であり美学だと思うんですよねー。結構マジで。これは監督が相当気に入ってないと、こんなことでしませんよ、普通。

この『碁盤斬り』という映画は、撮影手法がとてもダイナミックで、日本の時代劇というよりは西部劇、特にクリントイーストウッドとセルジオレオーネ監督が伊国で制作したドル三部作と雰囲気がよく似ています。どちらかというとそのイメージだと思うんです。孤独な男が荒野を旅する絵で終わるというのは。少なくとも江戸を舞台とした時代劇では異色だと思います。

風荒ぶススキの草原を、笠を被った浪人侍が歩いて行く。江戸に安住の地はあるのに。彦根で旧知の藩主に頼ることもなく。しかもそれを演じるのが草彅剛ならメチャ格好良いじゃないですか!SMAPや旧ジャニーズという巨大組織から訳あって抜けることになるも、自分の志を貫いてまだ見ぬ土地(新しい地図)へと歩みを進める、というリアルな彼への重ね合わせも出来ます。

例えば往年の『座頭市』のような、時代劇シリーズにする目論見もあるのではないかと。そうなると、第2作でもいきなり新しい町や村にふらっと現れるシーンから撮れば良いのでラクなのです。清原果耶や國村隼のような売れっ子俳優を再び集める手間が省けますからね。

もし次作以降は柳田が各地の囲碁会を周りながら、その土地ごとの揉め事で困っている人達に手を貸すという物語を繰り返すなら、それはまさしくドラマ『水戸黄門』のフォーマットです。

逆に、何年ぶりに放浪癖のある柳田が江戸に戻ってきては、また事件が起きてそれの解決に奔走するという『男はつらいよ』のフォーマットに乗せることもできます。もちろん妹・さくらの代わりになるのが清原果耶で、國村隼はタコ社長のポジションです。(笑)

タコ社長と寅さんとの関係は?

映画「男はつらいよ」に出てくるタコ社長をご存じだろうか。 寅さんの妹、さくらの夫の諏訪博さんが勤めているタコ社長の会社は印刷会社で典型的な中小企業だ。

▼ノベライズ版もあり:

脚本を担当した加藤正人による文庫版があるので、そちらを読めば制作サイドの正解は得られそうですね。私は《映画は観客の数だけ正解がある》という立場なのでそこまで気にしませんけど、興味ある方は呼んでみてはいかがでしょうか。

草彅剛主演の映画『碁盤斬り』の脚本家が自ら書き下ろした小説

映画『碁盤斬り』は、落語の演目として長く親しまれてきた「柳田格之進」を題材に、『日本沈没』『クライマーズ・ハイ』『凪待ち』などを手掛けてきた脚本家の加藤正人さんが、3年半の月日をかけて書き上げたストーリー。

この映画の世界を、加藤さん自身が小説として書き下ろしました。

登場人物の細かな心情の描写はもちろん、映画では描き切れなかった若き日の格之進の姿、また映画のラストの「その後」がしっかりと描かれており、小説好きの読者も十分に楽しめる作品です。

《また映画のラストの「その後」がしっかりと描かれており》ですって😇

(了)

最後まで読んでいただきありがとうございます。ぜひ「読んだよ」の一言がわりにでもスキを押していってくださると嬉しいです!