旧版『吹雪の星の子どもたち』刊行当時の反響から ——合本『吹雪の星の子どもたち 翡翠の天の子どもたち』(オーロラ自由アトリエ)、上梓にあたって〔1〕

まもなく、来週初めには、二部作長篇小説『吹雪の星の子どもたち 翡翠の天の子どもたち』が、オーロラ自由アトリエから刊行されます。

それに先立ち、なにぶん前篇『吹雪の星の子どもたち』の旧版(1984年/径書房)を出して以来、今回、後篇『翡翠の天の子どもたち』(完結篇)をようやく脱稿して39年ごしの二部作「合本」の上梓ということもあり、旧版『吹雪の星の子どもたち』刊行当時の新聞・雑誌の紹介記事の一部を、御紹介することにしました。

当時から今までに、この旧版『吹雪の星の子どもたち』をお読みくださっている方がたには、同作の内容を確かめていただく、よすがとして——。

また、これまで『吹雪の星の子どもたち』を御存知なかった方には、この二部作長篇小説の枠組みのあらましをお知りいただく一助として……。

前回の本欄でもお伝えしているとおり、今回の二部作完全版の「合本」においては、前篇『吹雪の星の子どもたち』の方も、雑誌(季刊『いま、人間として』)連載発表形で割愛した章の復元をはじめ、全31章だったものが53章、800枚がほぼ1000枚となっていて、400ページだった旧版をお読みいただいている方にも、新たな内容が含まれる500ページ弱となっています。 それに、『翡翠の天の子どもたち』900枚・480ページが加わり、合計1900枚・980ページとなる次第です。

私のこの後の長篇小説『旅する人びとの国』(1984年)や『星屑のオペラ』(1985年)は、『朝日ジャーナル』や『朝日新聞』なども取り上げてくれたのですが、この『吹雪の星の子どもたち』は『読売新聞』文化部が相当、早い時期から熱心に紹介してくれました。

▲ これは当時、『読売新聞』が新機軸として、外注の文芸評論家による「文芸時評」ではなく、文化部記者が担当する時評として、評判を呼んだ企画のようです。この試みを、大岡昇平氏などは旧来の「文芸時評」の枠を破るものとして好意的に評価していたという記述をインターネットで目にしたことがあります。

次は、さきほどの「文芸時評」の後、やはり『読売新聞』文化部の企画で、別の記者がインタヴューしてくれたものです。

内容的には極めてきちんとしていて、とくに、文中には出てきませんが『吹雪の星の子どもたち』を(実際には実現しなかった)〝『カラマーゾフの兄弟』第2部を感じさせる〟と言ってくれたこの記者の慧眼には驚きました。というのは、ドストエフスキイは『カラマーゾフの兄弟』第2部を、アリョーシャを指導者とした「子どもたちの物語」として構想していたらしいことが、創作ノートでは窺われるからのようだったのですが……。

▲ このインタヴュー記事の内容での唯一の不満は、一人称が「僕」に変えられていることです。私は小学生の頃から、一人称は「私」を使ってきていたので……。

▲『信濃毎日新聞』のものです。

この取材をしてくれた記者は、私(当時28歳)より2歳ほど若かったのですが、このころ同紙で、全共闘世代の指導的な思想家・運動家を——あえていえば「後続世代」として——連続取材するという企画を独力で実現していました。

▲『日経パーソナル』──80年代半ば、『日本経済新聞』の関連会社が〝キャリア・ウーマン〟を主たる読者層に送呈して出していた雑誌のブックガイド欄です。

なかなか意欲的な雑誌でしたが、日本の状況では、やや早すぎた(今でも?)という面があったかもしれません。

左下の写真キャプションの私の言葉は、その媒体の性格上、インタヴューの最後に〝働く若いお母さんへのメッセージ〟というのを求められ、話した一部です。

今回の最後に御紹介するのは、長文の書評です。大野万紀氏による月刊『SFアドベンチャー』(徳間書店)1985年3月号掲載のもの。

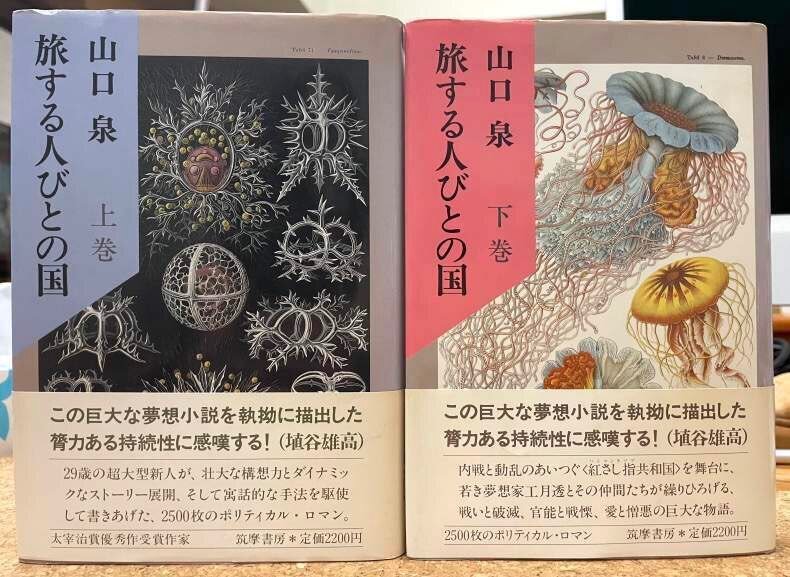

しかも分量的には過半を占める前段は、『吹雪の星の子どもたち』旧版ではなく、その後、84年9月に刊行された『旅する人びとの国』上下巻(筑摩書房)についてのそれとなのですが(文中、私が「二九歳」とあるのは、そのため)、『吹雪の星の子どもたち』旧版について書かれた部分も、その『旅する人びとの国』評と密接に関係しているため、両方を掲載させていただきます。

私としては、いわゆるSF雑誌に、SF分野の批評家として赫赫たる事績を積み上げられてきている方が、私の最初と2番目の著作を「SFではないが……」と、何度も厳密かつ慎重に留保されつつ、しかも小説作品として正面から精緻に読解、紹介してくださったことに感銘を受けました。

………………………………………………………

大野万紀氏による

『旅する人びとの国』『吹雪の星の子どもたち』書評

(月刊『SFアドベンチャー』1985年3月号)

旅する人びとの国 山口 泉

上下2巻、2500枚の長編幻想小説である。「夜よ、天使を受胎せよ」(1977)で太宰治賞・優秀作を受賞した29歳の著者の、第一長編にあたる。

本書は、近未来のいつか、極東の一角に「人間をとりまく物質と人間の精神をともに解放しえ、また解放しつつある国」〈オーロラ自由国〉を誕生させた、初代大統領・知里永の、学生時代に書いた未発表小説という体裁をとった額縁小説である。その内容は、徹底した虚構によって、人間の本質的な政治性・残虐性(カール・セーガンなら爬虫類の脳のしわざというだろう)を暴き、「世界と人類とが破滅することの不可避性」を証明しようという、きわめてモラリスティックな要素の強い思弁小説となっている。

というわけで、正直なところ、本書はSFではないし、幻想小説ともいいにくい。何らかの政治的主張を持った反ユートピア小説と読めないことはないが、社会や国家というような大きなわくぐみで語るよりも、そのようなレベルのリアリティは捨てて、個人を単位とした「量子力学的」世界での内省をせまるより観念的な物語である。主人公である多感な一七歳の少年は、これでもかこれでもかとばかりに人間の精神のすさまじい暗部を見せつけられる。ちょうど若い魂の地獄巡りといったおもむきである。「現実」を見せつけられ、成長するという話ではない。見せつけられるのは人間の脳のひだひだの間、まさしく〈インナー・スペース〉と呼ぶべき領域なのだ。もっとも本書の背後には、今から十数年前のあの政治の季節の雰囲気が色濃く漂っていて、本書の中で無数に繰り返される残虐行為には、海の向こうの戦争や、あのころのすさんだ精神的状況が反映していないとはいえないだろう。

物語は一見ジュヴナイルを思わす文体で始まる。ですます調で書かれた地の文、どことも知れぬ(もっとも明らかに日本かカラフトか朝鮮半島のどこかを思わせるのだが)紅さし指共和国の北辺にある星県の、ギムナジウムに通う少年少女たちの描写。美しい自然や風景。しかしそういった日常的な風景は、大変脆い基盤の上にのっていたのだった。この国は政治的混乱のただ中にあった。大陸への介入戦争で疲弊したかつての皇帝政府にとってかわった共和国は、いわば「かりそめの共和国」であり、政治的・文化的に衰弱し退廃をきわめたものだった。町の通りでは戦争孤児の少女たちが公認の娼婦となって客を引き、反動と化したかつての反体制集団に属する〈騎士団員〉たちが愚劣な優越感に浸っていた。主人公の工月透はふとしたことで町の政治キャバレー〈炭素館〉に出入りするようになり、そこで様々な人物と知り合う。不具の天才少年数学者ユリオ、極寒の多島海から来たごく普通の少女ジュラ、現実世界では廃人に等しい神秘家ゼム、そして悪魔のような陰謀家で天性の男妾である青年、蛭男。蛭男との出会いにより、透はあらゆるモラルを捨てたおぞましい人間精神の荒廃にいやというほど直面させられることになる(そしてそれは読者にとっても同様である)。極寒の多島海に成立した子供たちの独立国の、誕生とその悲惨な崩壊を見、残酷な閉頭刑を科せられた人形使い師の壮絶な芸を見、〈世界最悪の人間〉の哲学を聞かされることになるのだ。

本書はSFではない。しかし、SFがその中に含まれるところの、広い意味での思弁小説であり、また時おり描かれるいくつかのイメージに、まぎれもなくSFと共通するものがあることも確かである。決して読みやすい小説とはいえないが、このグロテスクさは一読の価値がある。

吹雪の星の子どもたち 山口 泉

『旅する人びとの国』とは全く対極的なものを意図して書かれたという、著者の第2長編であり、予定されている続編と合わせた二部作の前編となる作品である。

『旅する——』でも現れていたジュヴナイル的な文体はここではさらに意識的となり、内容的にもほとんど童話か寓話として読めるものとなっている。もっともSF的ということでいえば、本書の方がはるかにSF的なイメージは豊富である。なにしろ、舞台はどこか別の惑星であり、その星の子供たちの、旅立ちの一夜を扱った物語なのだ。この星の人々は普通の脳の他に、宇宙空間にそれぞれのもうひとつの脳〈星外脳〉を持っていて、大人になるということは〈星外脳〉に連れられて宇宙へ行き、また帰って来ることなのである。もちろんこれはSF的なアイデアというよりは、もっと別の何かなのだろうが。

著者のいう『旅する——』とのテーマ的な相違というのも、実は表裏の関係ということだろう。本書では人間性に対する肯定的な態度がはっきりと現れている。帯にある「八〇年代の宮澤賢治」という言葉がぴったりくるさわやかな読後感の作品である。

………………………………………………………

ここで大野氏も言及されている、谷川俊太郎さんの帯文ですが、普通には、やはりその後段が人目を惹くかと思います。

しかし私としては、実は前段が嬉しく、二百字詰原稿用紙に鉛筆書きされた文言に接したとき、大詩人の透徹した批評眼に、血の気の引くような戦慄を覚えたのでした。

装画は旧版・今回の『吹雪の星の子どもたち 翡翠の天の子どもたち』合本、いずれも私の作品ですが、前者は鉛筆とペンの素描、後者はキャンバスへのアクリル絵具のタブローです。

合本の装画(カバー・表紙とも、F30号=72.7cm×91cm)2点は、本扉の装画(F10号=53.0cm×45.5cm)と併せ、今秋10月28日〜12月24日の足利市立美術館での『死の国からも、なお、語られ得る「希望」はあるか?』展で展示予定の50点ほどの作品の1つです。

初版『吹雪の星の子どもたち』カバー表の、帯を外すと左下に出現するキャラクターです。

これは、当時「山口泉の自画像だ」と評した方がいました。必ずしも、否定しません。

最後に、今回、上梓する『吹雪の星の子どもたち 翡翠の天の子どもたち』合本の(オーロラ自由アトリエ)の別の書影を掲げておきます。 刊行まで、あと3日ほど、お待ちください。

*当noteのすべての内容の著作権は、山口泉に帰属します。

* 当noteの記事を引用・転載されるのは御自由ですが、出典が当ブログであることを明記してください。

* 当ブログの記事を引用・転載された場合、ないしは当ブログへのリンクを貼られた場合、お差し支えなければ、その旨、山口泉まで御一報いただけますと幸いです。

★ 山口泉ウェブサイト『魂の連邦共和国へむけて』

★ 山口泉ツイッターhttps://twitter.com/#!/yamaguchi_izumi

★ 山口泉フェイスブックhttps://www.facebook.com/izumi.yamaguchi.583

★ 山口泉インスタグラムhttps://www.instagram.com/yamaguch_izumi/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?