おとなが育つ条件 【 アイデンティティはいつ考える? 】

先週、こんな記事を見つけ、下書きをしながらモヤモヤしていました。

日経新聞 「見直そう ブラック校則」

♦︎ 記事の概要

生徒の頭髪や服装を過剰に規定する校則が問題になっている。専門家が人権侵害の可能性を指摘する一方、必要性を説く声も根強い。

■ 過剰な事例

① 下着の色が白じゃないと注意されたり、スカートの丈の長さをめくって測られた女子中学生「セクハラを受けた気分になった」

② 地毛が茶色い髪を黒染めするよう強要された(提訴へ)

■ 校則の必要性を訴える声もある

福岡教育連盟は6月、「校則は本当にブラックか?」という文章をネット上で発表した。-略-「頭髪や服装など社会にはルールがある。学校はその準備期間として、規則を守ることの大切さを教えている」

■ 今後の展望(中学・高校)

① 時代の変化に応じて校則を変えることも必要。

何が生徒を守るルールで何が理不尽なブラック校則なのか。一方的に規則を押し付けるのではなく、まずは生徒の意見に耳を傾けることが必要だ。

② 校則を変えるにも、先生が忙しすぎて、「教師の意識改革と教育現場の働き方改革の2つが必要」という声もある。

---

♦ 記事を読んだ印象

■ セクハラ・人権に関すること

まず、これは校則云々の問題ではなく、言語道断なこと。「今までそうだった」という価値観も、今までの学生は苦痛を耐えてきただけだと感じます。もう20年以上前ですが、私の友人にも、強要ではなく自発的に黒染めしている者がいました。人権に関する思いが世の中的に発信しやすくなり、学生も声をあげられるようになってきたのだと思います。

■ 全体的なコト

今、ネットリテラシーなどの新しい問題や、いじめ問題などに対応するため、「新しい校則」が追加されていると聞きます。もちろん、学生を守るためにという趣旨ですが、そうなると「伝統的な校則」に加え、「新校則」。・・どんどん窮屈になりますよね。校則を一部廃止するにも、まず「大きな声」が必要で、その廃止する根拠を生徒、学校側、保護者側皆が共有する必要があるでしょうから大変!

教育現場ではなく、ビジネスの場にいる私も、なんだかこの問題は、ビジネスの「働き方改革」に共通しているな~と感じます。

先生方も本当にお忙しいでしょうから、そこの働き方改革も大事なのですが、学生も入学してからの3年間は、人生の中でとっても大事な3年間。理不尽なことも学ぶ必要も多少あると思いますが、やはり時代に合わない、「無意味」な強要は、学生ファーストで改革してほしいです。

♦ 私の高校時代(私見の根拠)

そもそもなんで、私がこの記事に対し投稿しているのか。専門家でもないし、子供もまだ幼稚園ですから、完全に部外者です。「なんでも意見をいいたがり屋さんか!」なんてツッコミを受けそうですが。

ただ、1つ意見が言えるとしたら、「校則がゆる~~い学校を卒業」した人間であるという事です。

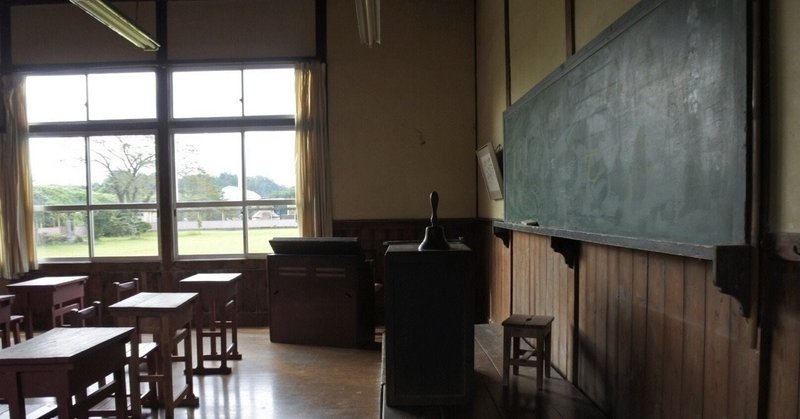

私の出身高校は、当時ほぼ校則が無しでした。学生手帳に「生徒の自主性を重んじる」的な事が書いてあり。制服もないので私服登校、毛染め、パーマもOK。ドレッドみたいにしている猛者もいました。ピアスもOKで、これも耳に留まらず、おいおい食べにくくないか~という勢いの友人もいました。

まぁ風紀に「全く問題がない」わけではなく、停学とかタバコとか。問題が起きる事もありました。

でも、私はこの校則で良かったなと思います。

私自身も茶髪も金髪もパーマもやりました。服装も私服ということで、まぁ色々試行錯誤で。親も怒ることなく、母親に髪のブリーチ(脱色)を手伝ってもらったり、父親には「なんだその頭は!」と笑われたり。私よりもとっても真面目な友人ですら茶髪でしたから、「不良になった」ではなく、「興味があることにチャレンジしている」という印象だったのだと思います。・・まあ、でもよくヤンキーに絡まれましたが。。

結果、ださかったな〜と思いますが、その分、大学に進学してからも、ギャップに悩むことなく順応できました。大学生だ~と羽目を外すことも無かったです。

自分自身がどうなりたいか。本来は内面が大事なのですが、そこは高校生。やっぱり形から入るんですよね。でも、色々経験したからこそ、大学に進学後は、今度は内面的なアイデンティティを見つめたい。そう、移行できたように感じます。

また、自由だからこそ、「考える」んです。これはやりすぎかな~って。学生は学ぶことが第一。高校生の自分からしたら「分かってるよ!」というのが本音。でも、学ぶとは、国語とか数学だけでなく、社会も自我も「考えること」。全てひっくるめて、学ぶことだと今も思っています。

(最近は、共学化したり、やはり色々な社会問題に対応するためか、私の母校も校則が増えている傾向にあるようです。)

---

♦︎ おとなが育つ条件(推薦図書)

さて、本記事を読み、思い出したことが、このnoteの本題。推薦図書です。

柏木惠子名誉教授「おとなが育つ条件 -発達心理学から考える」という書があります。

おとなが育つ条件 -発達心理学から考える , 柏木惠子 , 岩波新書 , 2013年

発達心理学というと、乳幼児の心理学かな?という印象を受けますが、そうではなく、生まれてから死ぬまで、ヒトは「発達する」という事を前提とした心理学のようです。

本書は、社会に出てからの「内面的発達」、夫婦としての「内面的発達」など、あらゆる角度で「おとなとして育つ方法」が記されています。

すごく簡潔にまとめると

おとな =「①アイデンティティを構築している」+「②互恵性をもっている」

① アイデンティティの構築:自分とは何者か?なんのために生きるか?

② 互恵性の構築:相手や社会を思いやる。ケアできる力。一方的ではなく、均衡感覚をもったヒト。

と、私は解釈しました。(もっとたくさんの条件、要素を本書は紹介sていますが)

そしてアイデンティティの構築についてこんな警鐘を鳴らしています。

【 アイデンティティ不全の青年の増加 】

いろいろな可能性や選択肢を前に決定を先延ばししているモラトリアム、なんとかなると課題を放棄してしまう青年、親や教師などの価値観を鵜呑みにして「平穏」に過ごす青年、選択できず自信喪失や自己嫌悪、無気力に陥る拡散型など、アイデンティティ形成不全の青年が近年増加しています。その背景には、自分とは何か、どう生きるかという問いにじっくり向き合う心と時間の余裕の無さがあります。「いい」学校へと親や教師の期待と強力な指導路線に巻き込まれてしまう、また昨今の激しい社会の変化と先の見えにくさから混乱や自暴自棄など、アイデンティティの問題は棚上げ先延ばしされているのです。(146頁)

刺さりました。

道を外れないように外れないように、と親や学校が規律を強化していくと、結果、「自分が何者か分からない」「自分で考えずに生きてきた」学生が増え、その後、仕事や家庭を手にしても、自我がない「おとなになれていないおとな」が増えている、と言います。

---

私も、先生側の立場ではなく、「おとなになれているか」を自問自答すべき立場です。

校則の問題も、様々な角度から意見があると思います。

私が、自分の娘たちが入学する頃の校則に望むことは、スカートの丈条項があるかないかという個々の「時代に合っているか」の観点だけでなく、「アイデンティティの構築を促すものであるか否か」。そんな視点をもっていたいと感じました。

お読みいただき、ありがとうございました。 FB:https://www.facebook.com/takayoshi.iwashita ㏋:https://ibc-tax.com/