企業 × 教育現場 の連携 【 経営寸話 】

手書きのノートでもnoteでも。

過去の自分の記録を読み返すことは、当時の考えを確認するだけでなく、新たな発見に繋がることがあります。

先日、地元法人会の会報誌が届きました。

経営寸話というコーナーを開くと、なかなか爽やかな男性が。

あ、私でした。

すみません。

冗談はさておき、4月号ということで就活・人材採用を意識したコラムを寄稿していました。

実はこれは1月に書いたもの。世の中がまだ「コロナ=中国のニュース」という認識だった頃です。

---

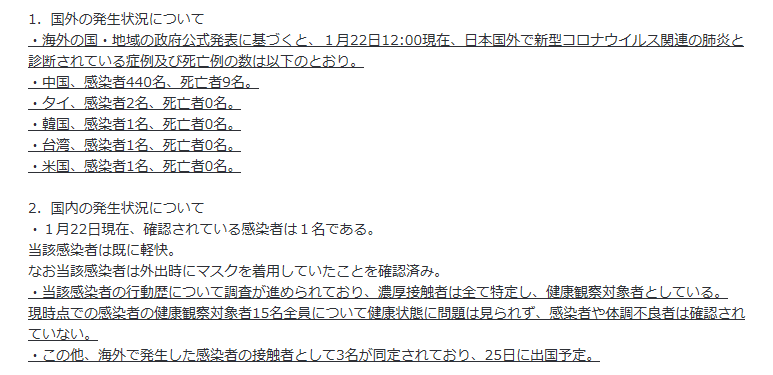

【 (参考)1/22:原稿執筆時の新型コロナ発生状況 】

(改めて見ると、すごい変わり様ですね。。)

---

それからたった2、3か月。手元に届いた自身のコラムは、現在の状況下、急速に時代遅れになったような気がしました。

人材採用のポイントの1つは、積極的に接点を持つことではないか。今タブーの「密」に繋がる方策を考えましょうというコラムです。

ただ、考え方自体は時代遅れではないはず。プラスアルファしてウィズコロナな視点で捉えてみたら、どうなるか。

せっかく3か月前の自分から手紙が来た気分なので、再度振り返ってみました。

---

■ 目次

本コラムの目次は以下の通りでした。

【 地元中小企業 × 教育現場 の連携 】

1 人が来ない

2 「働き方改革」と「学習指導要領の改訂」

3 企業×学校 の連携

4 インターン生の採用をしてみて

■ 導入文

「 人が来ない 」

人材の確保と育成。特に雇用者不足は中小企業の大きな経営課題です。大手ほど給与は出せない、働き方改革も道半ば、そもそも知名度が無い・・・。人が来ない自社の求人票との睨めっこが続きます。現状を打破するには、どうしたらよいか?今回は一つ、興味深い傾向を紹介します。

■ ざっくり概要

① 人材採用を行う上で、まずは我々地域の中小企業を知ってもらう必要がある。

② そのためには学生との接点が欲しい。

③ SNS発信、地域行事への参加、社会活動を通じて繋がるか。

④ 新たな動きとして「学習指導要領」の改訂に注目してみました。

---

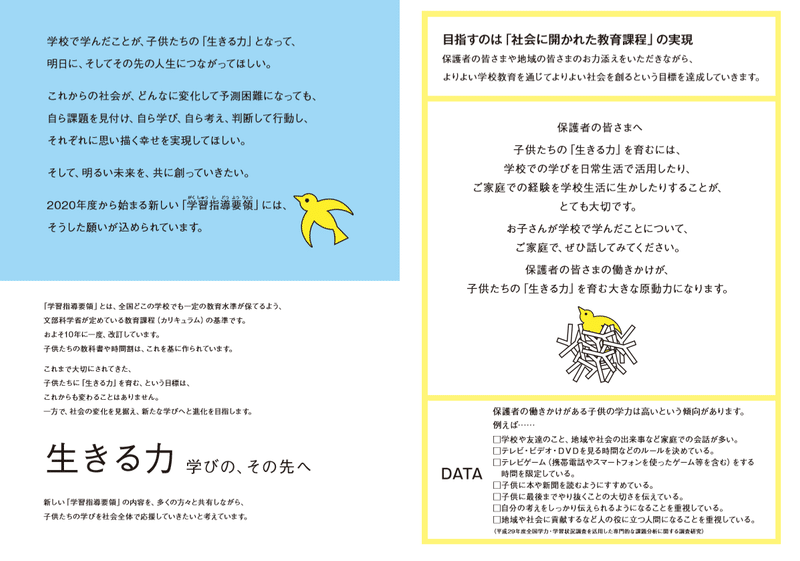

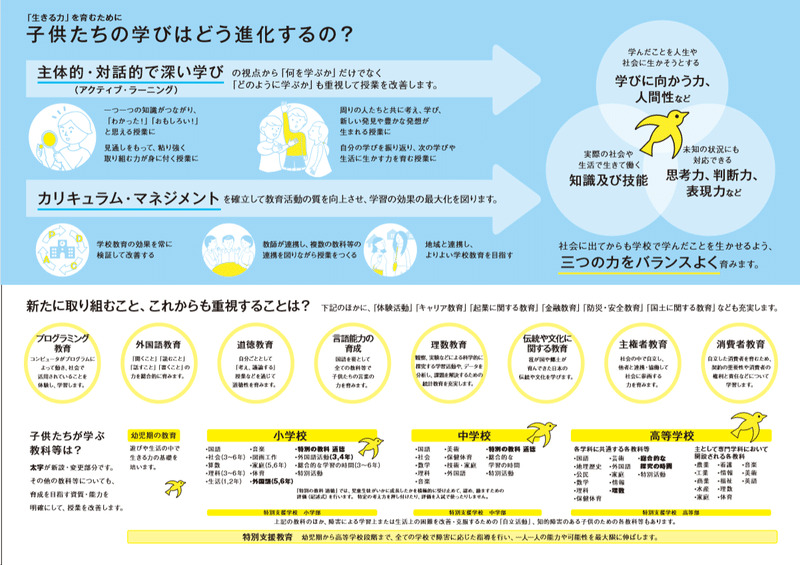

「学習指導要領の改訂」というヒント

改訂は小学生のプログラミングやダンスが話題になりましたが、大きな目標は社会で生きる力を育むというもの。むしろ私は中高生向けの主権者教育、消費者教育、起業教育、伝統・文化教育など、教育の幅を拡げる方向性に注目しています。

---

社会で生きる力。学びの、その先へ。

Q : では、現実の社会を伝えるのに適した「先生」は誰だろうか?

A : 我々実務家や企業ではないか?!

学校の先生も働き方改革が叫ばれる中で、学校の先生の負担を増やすのではなく、これから目指す教育目標を達成するために適材適所。学校側と実務家・企業側が連携し、学校という壁を無くし、地域と学生が繋がる環境が望ましいのではないか。(現に課外活動が活発化してきています。)

---

大前提は学生ファーストですが、副次的に私自身や事務所もささやかながら、学生との接点をもったり、社会活動してきたことで、結果、雇用にもつながりました。

という趣旨のことを書きました。

---

■ きっかけ

そもそもこの視点に気付いたきっかけは「租税教室(主権者教育)」です。以前のnoteにも書きました ↓

毎年、中高生や学校と接点をもつ活動をしてみて、知ってもらう第一歩は「密」に繋がる事だと実感しています。

もちろん、この活動を人材採用に使いたいという思いは毛頭なく、税や世の中事に関心を持ってほしいという気持ちで実施しています。

税理士って面白いよ、すごいよ!という展開ではなく、税や政治、世の中ごとに関心をもったきっかけの先生が「税理士」だったというくらい遠回しのものでいい。

こんな教育が、多業種の「先生」により展開されれば、学生のとって社会が少し近い存在のものに感じるのではないか。であれば、世の中の政治や経済、自分の職業を含めた将来像を考えるきっかけになり、印象深く学生の心に残るのではないか、という思考です。

---

■ 接点はサポートでも

なかなか急に動けない、繋がりが無い、という場合には、社会と学生をつなぐ取り組みをしている団体を覗いてみるのもよいかもしれません。

例えば、私は以下の団体をサポートしています。これも採用のためなんて一切考えておらず、あくまで学生に何かできないかという思いですが、接点をもてることによる可能性は感じます。

ちなみに、noteも発信していたのでフォローしました。すると嬉しい出来事が。

関わっている方へのインタビュー記事に、偶然、中学時代の同級生が登場しました 笑。

DNAとして群馬の高校生に届けたいもののもうひとつが自己効力感だと思っているんだけど、自己効力感を届けていける存在にであるためにも、社会とのつながりをとおして、自分ができる価値提供を考えたり、自分なりの挑戦を続けていくことに意味があるのかなぁと思います。そうすることによって、私自身が経験した社会とのつながりとして、私なりの言葉で生徒たちに届けていけるものになるような気がします。(上記noteより引用)

学生時代は同じクラスにならずあまり交流が無かったですが、20年以上ぶりの同級生の言葉、活動に、すごく刺激を受けました。

---

■ 振り返ってみて(まとめ)

前回、日経新聞紙面に掲載していただいた以下の投稿でも、採用前に企業、学生双方が相性を見抜けるコミュニケーションの場があれば理想だと書きました。

---

今は企業側にとっては採用どころではないかもしれません。

学生側にとっても不安しかない。

学校側も通常のカリキュラム自体が実施できない状態。

それでも。

現状の中でも、人材採用を考えるには、やはり「つながる手段」

集団説明会、ハローワーク等一般的な方法を否定するわけではなく、次の手段として、オンラインでも「密」に繋がる策。SNS、ZOOMなどのツール、学生や地域支援の取り組みなどなど。

noteも生かせそうですね。私がフォローしている同業者の田中先生は、noteを通じて問い合わせがあったという記事を書かれていました。

日々の繋がろうという行動1つ1つが今すぐでなくとも、将来への試金石になるように感じます。

---

■ ちなみに

前回の #COMEMO 企画は、「 #かわる初任給 」というものでしたが、私は投稿しませんでした。というより、できなかったというのが正しいです。

---

一方、「 #どう変わる正社員 」という企画に対しては、私もこれからは「万能」より「個性」が問われるのでは?と書きました。(RPGゲームの最強パーティは、能力の高さよりも特性や相性の良さだ!という趣旨で)

----

昨日の日経には、このような記事もありました。

個人の創造性を生かそうとすれば教育の問題に行き着くんじゃないですか。日本の教育は均一でレベルの高い労働力を生み出すことでは有益でした。けれど、そこからはみ出すのは愚か者であって許されないという規律や空気もありました。これからはそんな愚か者を押さえつけず才能をどう伸ばすのかを考えないといけない。挑戦することを是とする雰囲気をつくるのが大事です。(金融庁長官 遠藤俊英氏:4/14日経記事より)

---

個性や才能とは単に「能力が高い=優秀」というよりも適材適所、相性みたいなものもあるように感じます。

私がRPGゲームのファイアーエムブレムで重宝した「踊り子」は、能力値がすべて低く手が掛かるものの、特技が魅力的でした。

では、この踊り子を採用するのに必要な対策は給与だろうか。接点を増やすことだろうか。様々な答えがありそうです。

変わる初任給というテーマは、宿題としてこれからも考えていこうと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。 FB:https://www.facebook.com/takayoshi.iwashita ㏋:https://ibc-tax.com/