複業の壁=副か?複か?問題

現在募集中の【COMEMO企画】は #複業の壁 。

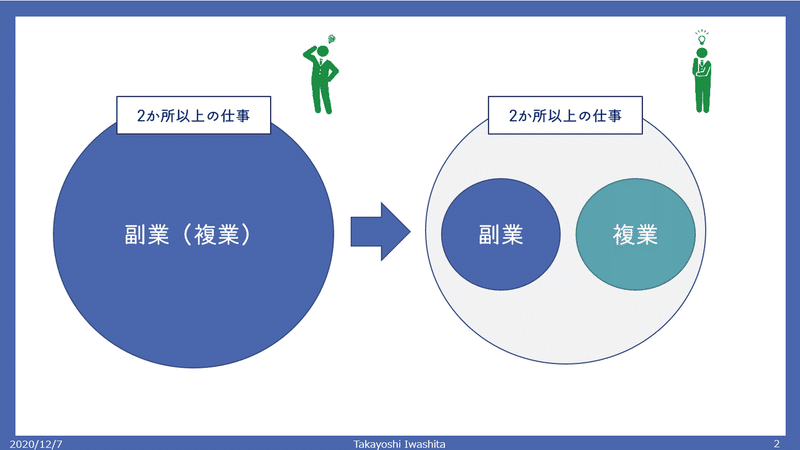

実務をしていて壁を感じることは、「副業」なのか「複業」なのか問題です。お客様のところでも、企業側が「副業」のつもりでも、社員が「複業」の意識で働いたことでギャップが生まれたケースがありました。

---

■ ビジネスで用いられる言葉の罠

私は、ビジネスをする中で「本来の言葉<便利な言葉」になりがちです。例えば、自分事(ジブンゴト)。他人事ではないという意味を強調するための言葉です。私もよく用いていますが、以下の記事のように「おかしいぞ」という声もあるようです(結構、衝撃)。

「ふくぎょう」と聞くと、私は「この場合は複?副?」という作業から入ります。ただ、これも私の中の狭い常識であって、「ふくぎょう=副業」の人や定義を特段意識していない人に対し、話をスタートしてしまうとどうなるか?

今回のCOMEMO企画の案内文。実は以下の部分に違和感がありました。(執筆された山田さんに向けてではなく、あくまで一般論の話です。)

日経の記事では「副業」と表記していますが、COMEMOでは原則「複業」とします。(企画記事より引用)

この書き換え、アリなのか?「副業=複業」という認識がうまれないか?という違和感です。

引用で触れられている日経の記事はこちら↓。

こちらの記事では、副業の他、兼業という言葉が用いられています。複業は副業とは線引きされたもので、兼業に近い意味だと思います。

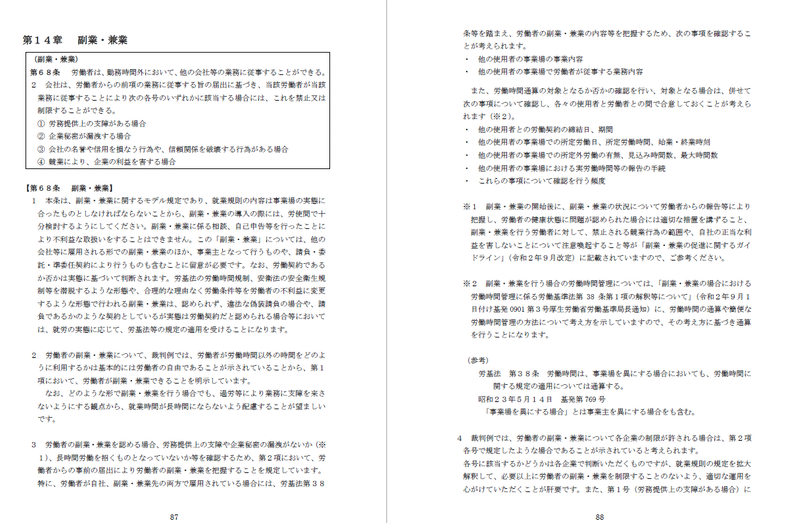

厚労省のモデル就業規則においても「副業・兼業」の表記

(令和2年11月版)

---

言葉の認識。冒頭で紹介した実話は、こんなケースでした。

企業側「ふくぎょう(副業)解禁しますよ」

社員側「よし、では複業だ(エッサホイサ)」

企業側「君の働き方はもはや副業とは言えないんじゃない?(兼業だよなぁ、身体壊すぞ。。)」

社員側「え?(今時、これも複業でしょ)」

企業側と社員側の「ふくぎょう」に関する意識の壁。この場合、お互いの常識が共有できているか?という点を見過ごさない方策が必要です。

---

■ 副業と複業(壁を取り除く=共有化)

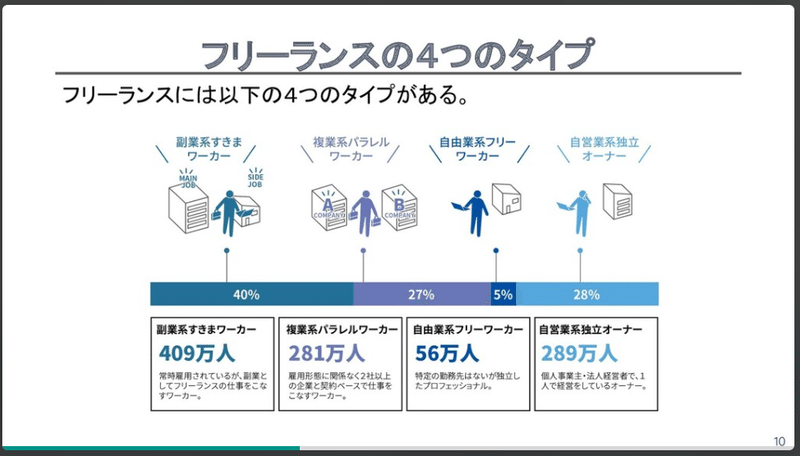

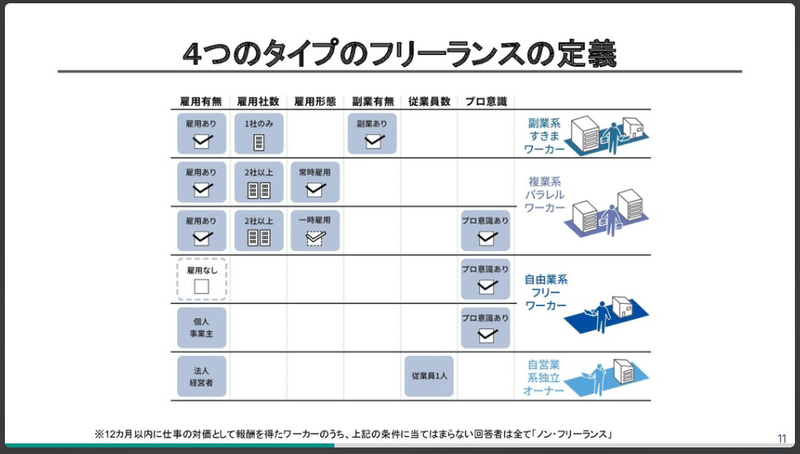

ランサーズにて、フリーランス実態調査という資料が公表されています。焦点はフリーランスの働き方ですが、その中に副業と複業の分かりやすい比較図があります。

副業系すきまワーカー と 複業系パラレルワーカー

私の中でのイメージはこの通りです。ただ、結局、法律用語ではなくビジネス用語として浸透しているものであり、細やかな定義はないともいえます(先程の複業と兼業にも厳密には違いがあります)。

よって、実際に自社に導入するとなった場合には、言葉の意識問題を取り除く。「自社の副業・複業の定義」を示し、企業側と働く側がギャップのない仕組みを作る必要があるでしょう。特に制度的な部分に留まらず、導入する意図を明らかにすることが大切だと思います。

今回紹介した事例のケースでは、会社の期待と、社員の期待がズレないよう、意図を共有することが壁を取り除く作業でした。現に今、その部分を調整し、該当社員の意思を理解し、ジョブ型の働き方へ移行するなど無理のない働き方へと改善しています。

---

■ 「複業」とジョブ型雇用

私は20代の頃、3つの仕事を掛け持ちしていました(専門職なので、そこまで特殊ではないと思います)。バランスは週4+週4+週2。足し算すると7を超えますが、基本的にジョブ型雇用であり、1日に複数の仕事もできました。今回、COMEMO企画では「労働時間問題」への法改正もテーマの1つです。

この点、厚労省にてガイドラインや法の解釈に関する案内が出ています。

副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚労省 令和2年9月改訂版)

副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項

の解釈等について(厚労省 令和2年9月1日)

制度化はもちろん必要ですが、そこでぶつかる壁は、複業をする場合、やはり「労働時間」でなく「職務」で対価が決定される仕事が多いという点でしょう。

私も当時、社会保険や年末調整の際、本業はAだけど、実際時間を費やしている仕事はBだなぁ…でも、時間が基準でもないしなぁ…と毎回考えていました。

「定時働いて+副業」のようなものばかりではない以上、特に複業まで解禁する場合には、既存の雇用制度にオプションとして追加するのではなく、ジョブ型雇用のオプションとして位置付けるような仕組みづくり、線引きが必要だと感じます。

---

企画内で以下のような問いかけもありました。

複業する人のメンタルリスクなどは考えられないでしょうか?

どのような対策が必要だと思いますか?

複業はメンタルリスクが足し算ではなく掛け算(経験者としての感覚)。企業側も雇用している以上、「そりゃあ複数やっているあなたの責任でしょ」とは言えません。この問いにも、ジョブ型のように「時間」ではなく「職務」を明確化する働き方が、社員側も自己管理しやすくなり、メンタル面でのリスクを軽減することにつながるのではないでしょうか。

---

■ 終わりに

副業と複業。同じような造語には、例えば教育を今日育や共育と示したり、忘年会を望年会としたり。こういった言葉には違いを強調するとともに、示したいマインドがあるのだと思います(好き嫌いあると思いますが💦)。

複業という言葉が「結局、国や企業都合のまやかしの言葉だろ」というようなレッテルが貼られないためには、雇用制度をごまかしたり、曖昧にしないこと。

複数の仕事に就き、スキルを磨くことは、経験上は大変有意義なものでした。個人的に社員が望むならウエルカムです。むしろ社員の人生の為にも、会社の為にも、お客様の為にも、推進したいところです。

また、普段学生に触れる機会があるため、受け入れ側だけでなく、送り出す側としても、個性溢れる人材として夢を実現する事や、複業など自己を高める可能性を後押ししてくれる企業に就職して欲しいと願っています。

様々な立場から興味があるテーマ。下記のイベントに、ポチッとしました。(個人的に西村さんは3人のお子様がいるという事で、少しシンパシー!楽しみです。)

お読みいただき、ありがとうございました。 FB:https://www.facebook.com/takayoshi.iwashita ㏋:https://ibc-tax.com/