年収も気になるけれど、配偶者控除も気になります【 民間給与実態統計調査 】

先月末、国税庁HPにおいて「平成30年分 民間給与実態統計調査」の結果が公表されました。

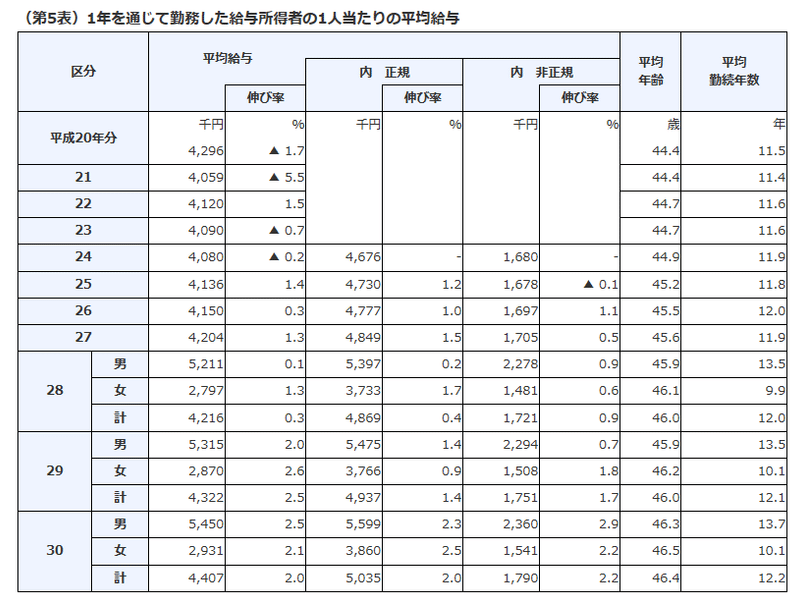

民間企業で働く人が2018年の1年間で得た給与は平均440万円で、17年に比べ2%(8万5千円)増えたことが27日、国税庁の民間給与実態統計調査で分かった。6年連続の増加でリーマン・ショック前の07年の437万円を上回った。男性の平均は545万円。女性は過去最高の293万円だった。(記事より)

ちょっと前に、この調査結果を受けて、平均年収がいくら?とか平均よりも中央値の方が現実的だよね?みたいな話題がありましたね。

実際の公表資料も非常に分かりやすいので、リンクを貼っておきます。

---

年収も気になりますが、私が密かに気になっていた項目。それが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の適用人員数の推移です。

---

■ 本題の前に・・

マニアックなテーマですが、実は、配偶者控除関連で税制改正があり、昨年(H30)はその適用初年度でした。1年以上前の話題ではありますが、改めて概要を2点だけ説明します。

(実際はもっと細かい改正点・注意点がありますが、本題に入れなくなるため、かなり割愛しています。概要としてご理解いただき、詳しくは国税庁HP等をご覧ください。)

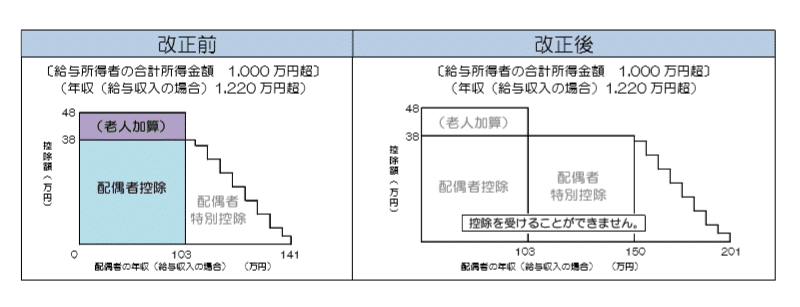

① 高所得者は配偶者控除が適用除外となりました。

給与収入が1220万円を超える納税者は、配偶者が例えば専業主婦で給与が無くても、配偶者控除が受けられなくなりました。従来、世帯年収が同水準でも、高所得者+主婦(主夫)なら配偶者控除を受けられ、共働き夫婦には同等の控除が無いのは不公平じゃないか(※)と言われていましたので、そういった不公平感を払拭する趣旨です。

---

(※)例えば、2017年にこんな記事がありました。

昨年(2016年)は当初、財務省や自民党税調が配偶者控除を廃止して「夫婦控除」の創設を検討した。ただ、増税となる専業主婦世帯の反発を懸念した官邸や公明党が土壇場で反対し、導入を見送った。(記事より引用)

---

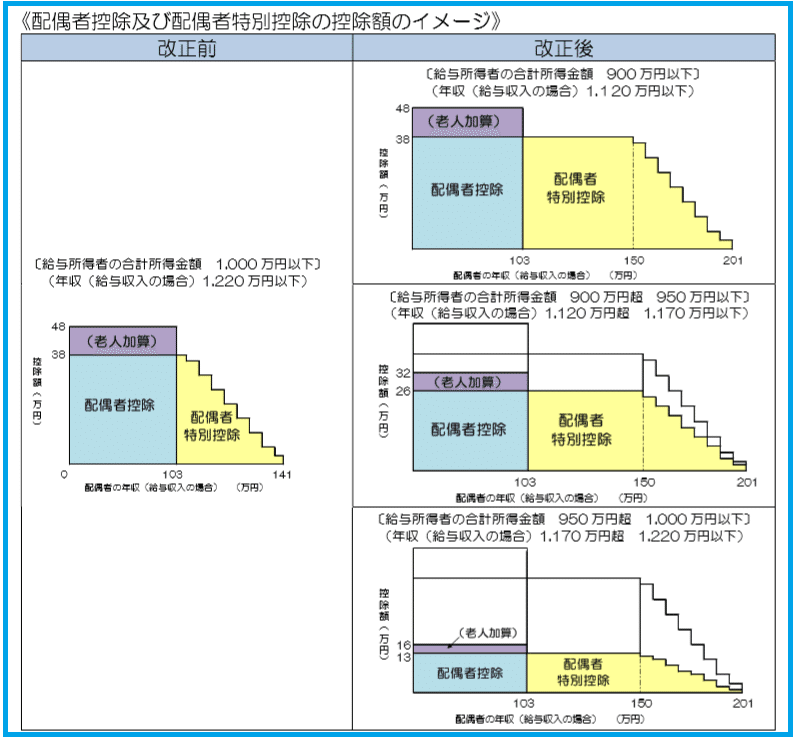

② 配偶者特別控除という制度が大きく拡張しました。

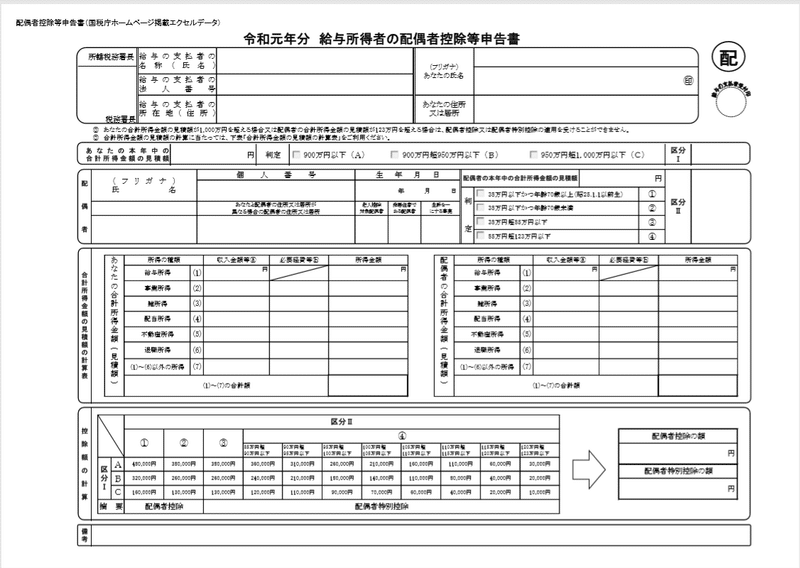

上記図(国税庁のパンフレットより抜粋)の黄色い階段状の部分です。配偶者特別控除自体はもともとあり、配偶者が給与収入103万円を超えた瞬間に、配偶者控除が受けられない状況(103万円の壁)は不公平だという事で、給与収入141万円まで、一定の条件を満たす場合、控除が受けられるようにした制度です。そのかわり、配偶者の年収に応じて段階的に控除額が減額されるため、図では階段のようになっています。この制度が、昨年からは150万円まで、通常の配偶者控除と同じ38万円の控除が適用され、階段状の減額も201万円を終点とする形で拡張しました。要は、図を見ていただくと、左の図よりも、右の図の方が階段に入るまでの道のり(38万円控除ライン)が長くなったという事です(右の図が3つある理由は割愛しますので、一番右上の図で比較してみてください)。

すみません、読む気が無くなりますね。ちょっと飛ばした方向けに、すごく簡単に言えば、

⑴ 納税者の年収も配偶者控除等に影響するようになった

⑵ 配偶者の年収が以前よりも高額でも控除の可能性が拡がった

ということです。( なお、社会保険の扶養要件は、また別のルールですのでご注意下さい。)

---

■ 実態統計調査公表前の考察

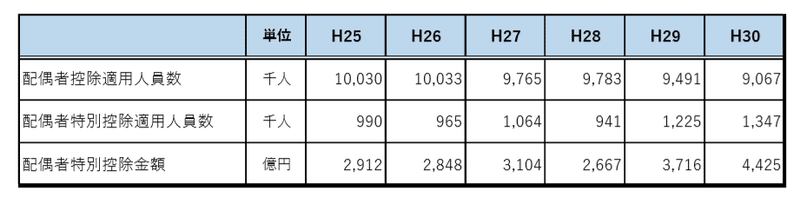

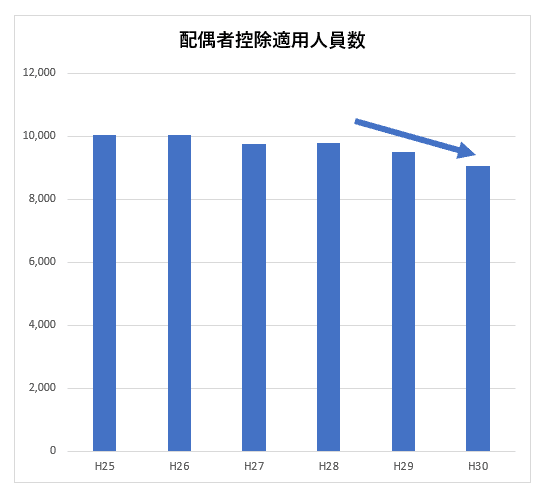

さて、本題。上記の改正の影響をそのまま受け取れば、まず一定の高所得者は配偶者控除が受けられなくなりますので、配偶者控除適用人員数は昨年よりも減るはずです。

続いて、配偶者特別控除の適用人員数は、階段までのアプローチや階段エリアが大きく広がりましたので、増えるはず。

---

■ 結果

数年間の資料から数値を用いて比較しました。

---

① 配偶者控除について

適用率は前年比4.5%減で、従来よりも大きく減少しましたね。

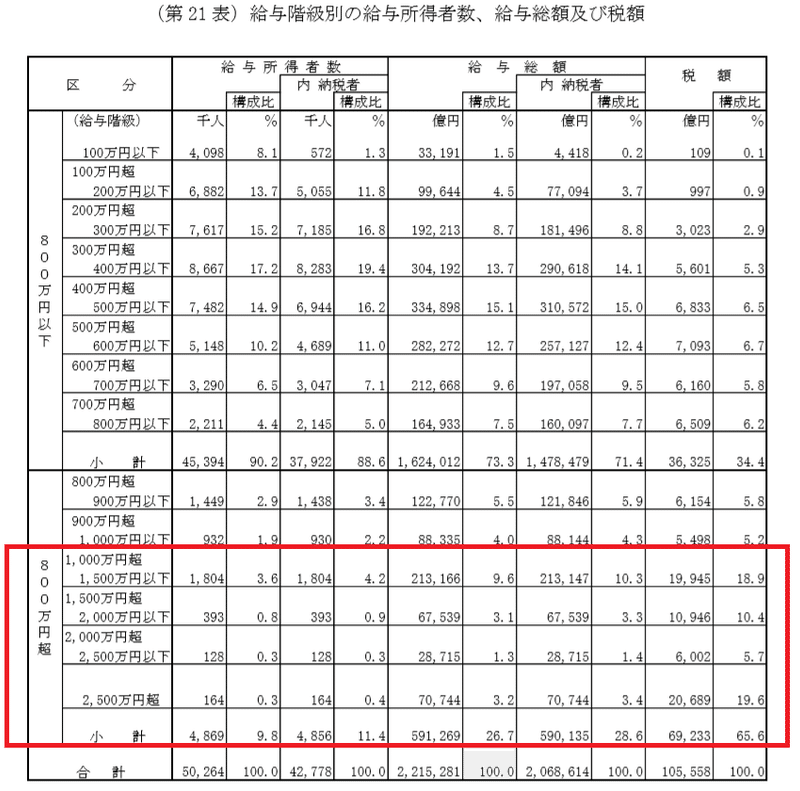

1,220万円超の納税者割合という指標はありませんが、とりあえず1,000万円以上の給与階級にいる方の割合は全給与所得者の約5%です。ただし、5%のうち、配偶者控除を多少受けられる1,000万~1200万円あたりの方はかなり多いと思いますので、適用除外となった割合はもっと少ないはずですし、そもそもこの層でも共働きのケースもあります。給与階級1,500万円超~が全体の1.4%程ですので、それくらいの影響は昨年よりも4.5%減した中に含まれているのでは、と単純に思います。

その他にも、例えば先週発表された東京都の最低賃金は1,013円でした。昨年も900円台後半です。仮に1,013円で103万円未満で働くには、週3~4で1日6時間勤務でギリギリ。手当がついたりしたらすぐ超えます。従来のように、一般的な「扶養の範囲内で働く」というのが、これは良い意味で難しくなってきた面もあるでしょう。働き方改革で世帯主の年収が下がってしまい配偶者がより働く必要がでたり、お互い仕事をしたいご家庭、様々な要因があると考えられますので、追究するなら他の指標分析も重要ですね。

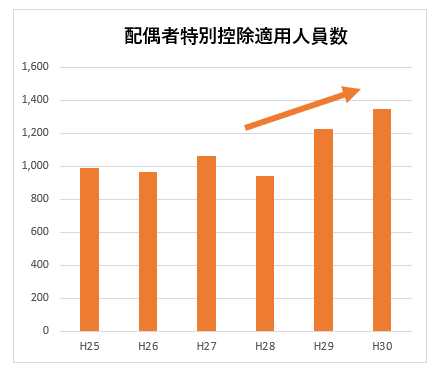

② 配偶者特別控除について

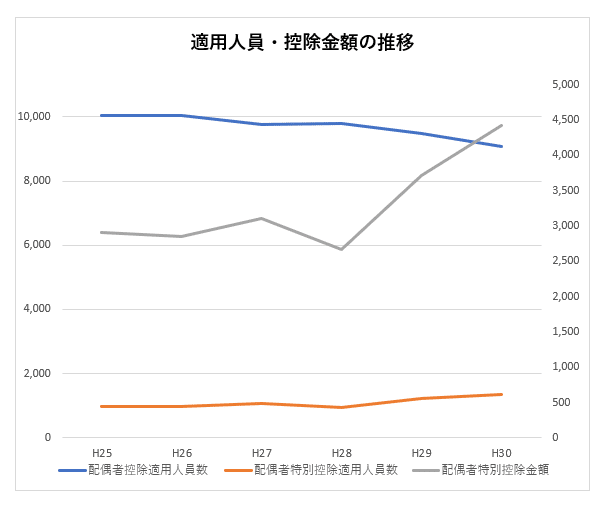

配偶者控除よりも、適用対象人数が少ないため、単純にグラフの線の角度だけで比較できませんが、上昇率はやはりかなり高まりましたね(前年比10%増です)。配偶者控除と同じ控除が受けられる枠が拡張したので、103万円を意識せず働けた方が増えたのだろうと推測します。ちなみに適用金額もグラフ化してみると・・

配偶者特別控除の利用者、控除金額が多くなったことがわかります。

---

1年を通じて勤務した給与所得者に支払われた給与の総額は221兆5,281億円(対前年比3.7% 増)であり、これを男女別にみると、男性160兆5,533億円(同2.9%増)、女性60兆9,747 億円(同5.7%増)となっている。(調査資料より引用)

また、上記引用部分のように、女性の給与総額が対前年比5.7%伸びたというのは、非常にインパクトのある数字ですね。

---

■ 制度はより公平な方向へ

従来より複雑化しましたが、配偶者控除・特別控除の部分だけを切り取れば、公平感は高まった結果になりました。

ただ、公平と簡素はトレードオフというように、昨年の年末調整では、結構皆さん大変でしたよね。

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために、下記の情報を会社に提出したはずです。(記載方法は会社でいろいろ対策されたと思いますが)

あなたの年収、配偶者の年収書いてね、という用紙。生命保険や地震保険の資料等とともに、提出したと思います。

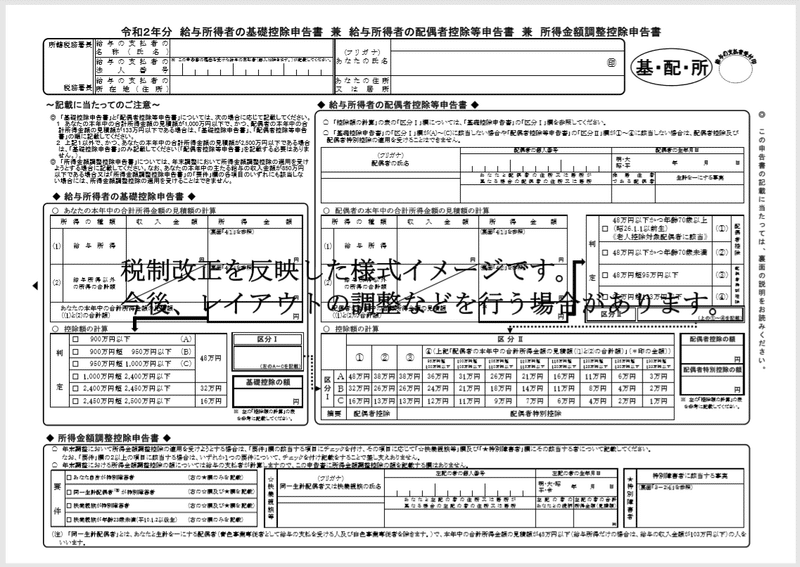

実は今年の年末調整も昨年と同じような内容なのですが、来年、令和2年は、また大きな改正内容が適用されます。令和2年版の用紙が、現段階では案として公開されています。

その名も「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 」という用紙です。・・名前がまず凄い。

1年後のため、今書くと混乱を招く可能性がありますので書きませんが、現状よりもさらに、複数の控除制度が変わり、かつ、細かい計算が必要になります。

将来的にはマイナンバー等がもっと活用され、税額計算の方法も、現状の自己申告したうえで調整する方法から変わるのかもしれません。ただ、それまでは、サラリーマンの皆さんも、税額の計算上、ご自身と配偶者がどんな収入状況であるか、把握する必要があります。より公平な課税の為には、複雑化はやむなしか。消費税の軽減税率導入やポイント還元に関してもこんなコメントを書きましたが、所得税もまた同じ方向性に進んでいると感じます。それだけ、国の財政、未来が厳しいということかもしれません。

さて、今年も、もう10月中旬。年末調整で会社に提出する生命保険や地震保険の控除証明が届きはじめていますね。もう「年末」への準備も徐々に始めないとな・・。とりあえずその前にカボチャを飾らなきゃ。

お読みいただき、ありがとうございました。 FB:https://www.facebook.com/takayoshi.iwashita ㏋:https://ibc-tax.com/