文化人物録53(森悠子)

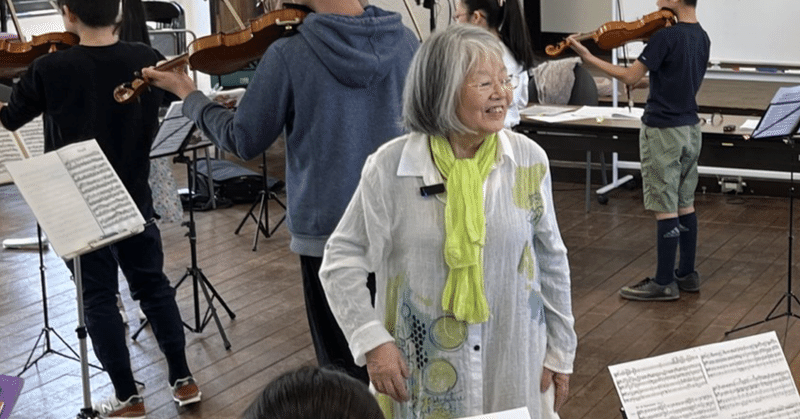

森悠子(ヴァイオリニスト、長岡京室内アンサンブル音楽監督、2016年)

→主にフランスを拠点にして欧州の著名オーケストラのメンバーとして幅広く活躍。日本では1997年に長岡京室内アンサンブルを設立した。変則的な配置など唯一無二のユニークな室内楽団として知られており、が一度聴いたら抜け出せない底なし沼のごとき魅力がある。

・長岡京アンサンブルはプロとして立ち上がりましたが、基本は若手の育成機関ということです。上から目線ではなく、個性を発揮しながら若手を育てる。自由が第一の学校のようなものですが、ほかの学校とは違います。規則はあるけれど、規則がない国。つまり自己判断ということになる。

・時々日本に帰ると思うのが、言われないと動かない人が多いということです。指揮者は尊敬すべきだけど舞台に乗れるアーティストの方が大事。私はソリストを育成する気はなくいいオーケストラの団員を育てるのがメインで、コンマスよりもいい音楽をする人を育てたい。アーノンクールもよく言っているのですが、バックのメンバーがちゃんとしないとダメなのです。私はそういう意味で恵まれていると思います。アンサンブルが輪になって循環している。

・長岡京アンサンブルで重要なのは、ただ楽譜を見て弾くのではなく、感じて弾くといくことです。一人でもそういう若者が生まれてほしいという思いでやってきました。この20年間そう考えて演奏してきましたが、東京でも根強いファンがいらっしゃるというのは共感していただいているのだと思います。

・以前東京文化会館の大ホールでバレエをやったとき、舞台の3メートルの高さの櫓の上で演奏したことがあります。ピットではなく舞台と一体となって演奏したいという思いからでした。ストラヴィンスキーのバレエ「ミューズの神を率いるアポロ」という作品を東京春音楽祭でやったのですが、これは私の憧れの作品でした。星降るような視覚的な感じを意識しました。奇抜なことをやるのではなく、音楽を聴き合うことが原点だなと感じました。

・私の理想はサッカーのように音楽をやることです。五感を巡らせて、体と音が一体となって自然と反応する。だから指導と言うよりは、私の場合「あなたは何がしたいの?」と問うことから始めます。浜離宮朝日ホールでもかつてライトを舞台につけて、少しずつ灯をつけて舞台上の演出をしたことがありました。音楽の本質は対話、会話です。音が天井から降ってくる感覚は重要だと思います。新しい時代に向かう若者に、できるだけ新しいことをさせてあげたいです。

・私たちの音楽は一度聴いたらやめられない、中毒性があるとよく言われます。それはコピーをしないこと、つまり楽譜を自分の力で読むということになると思います。人と同じことはやらない。真似できない音楽を作ってきたという自負はあります。アンサンブルは入れ替わりが激しい中でやってきましたが、それぞれのメンバーが自分の声を大事にしてきました。呼吸、響き、空気を大切にする。日本の文化は「間」を大事にしますが、これも日本の良さで、長岡京にもあてはまるでしょう。

・今までに80人ほどの音楽家がアンサンブルを旅立ちました。欧州のオペラ座に入ったりして活躍している人もいます。出入り自由の楽団なのです。ピリオド楽器の道に入った人もいます。多様な音楽家が育っていることはうれしいことです。欧州では教会で、日本ではお寺などでコンサートもやりますが、こういう街角コンサートをやっている人が多いのも重要です。人間として羽ばたいてもらうためのプロペラの役割が、長岡京アンサンブルだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?