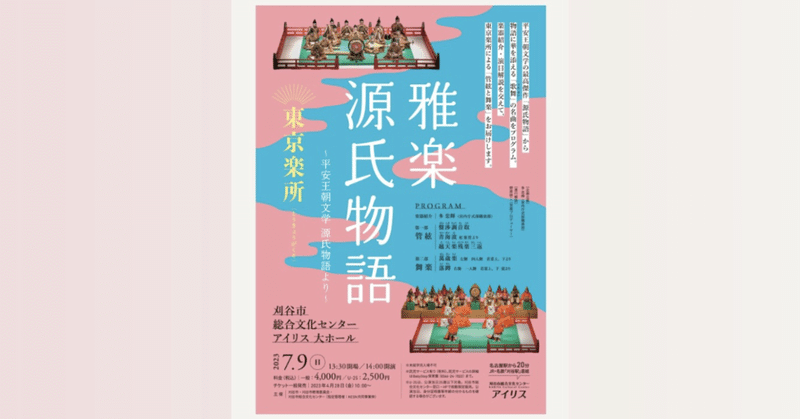

【鑑賞】東京楽所「雅楽 源氏物語」

「まだ席あるみたいだけど、行く?」

来年の大河ドラマが楽しみでわくわくしているわたしに、旦那が見つけてきてくれた。

でも雅楽!雅楽ってなに?いや知ってはいるけどお正月の神社で流れてるやつくらいしか知らない。巫女助勤してたとき嫌というほど聞いたけどさ。

演目など調べたら、そういや光源氏と頭中将、舞ってたわ!夕霧と柏木も舞ってたじゃん!こないだ『あさきゆめみし』で読んだ!

曲は聴いたことないだろうけど、画としてはイメージがつく状態になったので、お勉強だ〜と思い行ってみることにした。

管絃

今回は初心者向けらしく、あとパンフレットの楽器名にルビを振り忘れたとかで(かわいい)、なんと宮内庁式部職の方による楽器紹介からスタートしてくれた。ありがてえ…。

「舞台の前方から打楽器、弦楽器、管楽器ですが、我々は "打物、弾物、吹物" と呼びます。」

み、雅〜〜〜!!!

説明している間に楽人の方々が出てくる。

お召し物も素敵… 海松色の直垂だそう。

曲目はチューニング的なものも含めて3曲、なんでも最初にチューニングしたらその日はその調子だけで演奏するそう。本曲から転調させてまで貫くというから驚いた。西洋音楽では考えられないことだ…。

演奏がはじまってみたら、びっくりするくらい聴いてて落ち着く。日本人のDNAに刻み込まれてるんか?

雅楽と言われてパッと思い浮かぶのは初詣で流れてるやつだけなのですが、3曲目がこれでした、「越天楽」。おめでたい場面で演奏される曲だそうで。正月気分〜!

気に入った楽器の話もしたい。

笙といえばカニササレアヤコさんの細かすぎて伝わらないモノマネが記憶に新しいんですが、

まじで細かすぎる。今日改めて思いました。

あれ息吸っても音出るんですね…楽器紹介のときエグいロングトーン披露されて度肝抜かれたわ。楽器の中が結露してダメらしく、曲の合間ずっと火鉢で楽器温めてる画が新鮮でした。

あと篳篥!"しちりき" か "ひちりき" か曖昧でしたが、ひちりきなんですね!覚えました。

これ一つの運指で音に四度くらい幅があって、息とか唇の位置で調節する "塩梅" という奏法があるらしい。トロンボーンでいうグリッサンドみたいなのを口の使い方ひとつでやるってこと?狂ってるだろ…

奏法の難しさもさることながら、こんな楽器らを平安時代に作る技術があったのがすごすぎる。器用すぎ〜!

舞楽

休憩を挟んで今度は舞楽。この休憩時間は楽人さんたちは必死のお召し替えタイムらしい。装束師さんのお仕事も気になるな〜。

昔の装束ってけっこう極彩色なんですね。野外を模したグリーンの敷物も相まって、すごい目ににぎやか。

肝心の舞は、コンテンポラリーダンスを観ているようでした。

踊るのって、激しく動くよりもピタッと静止するほうが圧倒的に難しいと思っているのですが、舞人の方々の体幹すごすぎるだろ…。

てか、この名前って、

さっき楽器やってた人たちでは???

オールマイティがすぎる。

家に帰って真似してみたんですが、私がやってもただの仕事猫でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?