パーキンソン病の利用者さんの評価とアプローチ。(上司すげぇです🙄)

どうも、ひろきです。

昨日、ついに連続投稿が途絶えてしまいました笑

良い方に考えるとこれから気楽にやっていけそうです笑

毎朝、施設の2、3階から1階のリハビリ室に降りてリハビリを行います。

経緯

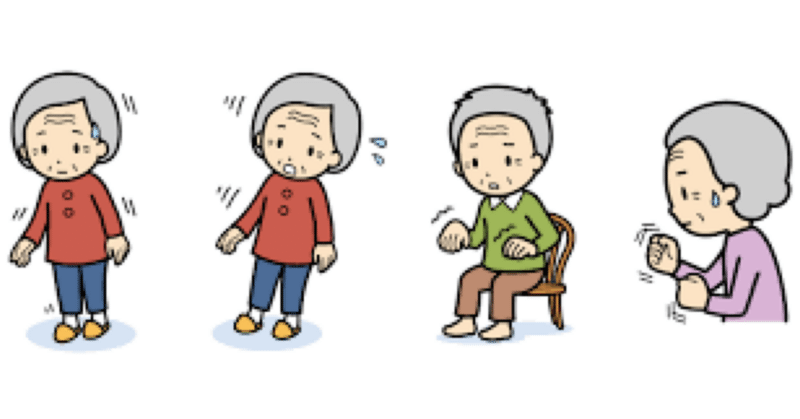

パーキンソン病の利用者さん(以下Aさん)が入所されています。

Aさんに対し、上半身の運動と立位保持練習を毎日行っています。

ですが、今日はいつも行っている時より上半身の運動時の動きが乏しかったです。

日々介助量が増加していく一方で介護士さんや看護士さんも対応に困っていることは聞いており僕自身どう介入していいかわからなかったです。

そして、上司がAさんにリハ介入し、そこで、上司から

「Aさんのリハビリメニューは適正なのか?」

と聞かれ僕は、

「在宅復帰される以上現在の動作能力を維持していくために立位保持練習は必須です。ただ、上半身の運動についてはメニューの再考してもいいかもしれません、、、。」

といった内容でしか回答することができませんでした。

優しい上司で僕の元ケースバイザーでもあるその上司は、

「もう一度一緒に評価してみよう。」

と言ってくれて、時間を合わせ再評価おこなっていくことになりました。

評価内容

まず、情報収集として

A:日中の覚醒状況は?

日内変動なく覚醒状況は変わりなし。声かけに対しても返答あり。

B:アルブミン値は?

低値でなく、栄養は取れている

C:腎機能は?

低下している。

D:トイレ介助は?

入所時は1人介助。だが徐々に介助量増え現在2人介助。

E:普段の離床される時間は?

食事前後の短時間。それ以外はベッド上で過ごす。

前情報も踏まえ、これらの内容をカルテや介護士さんから迅速に情報収集していました。

上司が行ったことは、

下肢の筋力低下があるか確認するために、下肢のMMT、キッキング動作を確認。

MMT大体3〜4程度

キッキング動作可能、それなりに蹴り出すことできている

これらの評価から立位が取れない理由として、筋力低下ではないことがわかる。

固縮があるか確認するために、MAS(筋緊張検査)を実施。

左膝にわずかな引っ掛かりあり

右膝は見られなかった

立位保持での阻害因子として下肢の固縮は考えにくい。

介入

いつもAさんは側臥位でいることが多いので、

ベッド上で背臥位になり、抗重力筋の伸展を促していきました。

病態として、肩甲骨周囲の筋がこわばり肩甲帯が前方に入ることで上半身が前方に傾きやすくなります。

首が下がり、結果的にうつむきやすくなっていきます。

上司はまずそこにアプローチしてみました。

背臥位になった状態から、視線を上に上げるようにしていくために指を目で追ってもらいました。

すると、車椅子への移乗介助量が軽減されていました。

リハ室に降り、Aさんのベッド上での介入後での立ち上がりはそこそこ介助量が必要でした。

そこで、電動の自転車運動を行ってみることにしました。

パーキンソン病の方は外部からの刺激を入れてあげることが良いと研究で上がっていると情報があるそうで、

今までやっていた上半身の運動は自分から体を動かさなければならなかった。

つまり、今までは外部からの刺激がない状態で運動を行っていたことになります。

最初のうちは動きに合わせて足を動かすことができず度々止まってしまうことがありましたが、慣れてくると止まらずにうごかせることができました。

他にも、電動自転車運動を行うことで下肢を動かす交互性もついてくることからパーキンソン病の方には電動自転車運動は良いのだとか。

そして再度、立ち上がり練習を行ってみたところ介助なしで1人で立つことができました👏 👏 👏 👏

まじで、この瞬間脳汁溢れ出ましたね笑

「すごい、すごい、Aさん1人で立ててるよ!!」

では、次に歩いてみよう。

元々、旦那さんの介助のもと歩かれていたAさんだったので、今の歩行能力を確認する上でも評価として行います。

車椅子から歩行器に捕まり立つことができました。

そして、僕と上司、STの先輩3人介助のもとで歩行器歩行練習やってみました。

約3m歩くことができました。

Aさんは、

「こういうことをするためにここに入ったの」

と歩けたことに対し嬉しそうに話されていました。

といったことがあったわけですが、僕なりに詳細に書いてみました。

楽しく運動を行うことはもちろんですが、ただ楽しくやっていただくだけではいけないと確認することができた1日でしたね。

全く考えてないわけじゃないですけど、心理面へのアプローチを強みとしている自分からするとセラピストとしての知識はこれからもっともっとつけていかなきゃいけないんですよね。

何からやればいいかわからんだけで笑😀

介護保険の仕組み、福祉用具、セラピストとしての知識

臨床の場で学ぶことの方が記憶に定着しやすいこともわかりましたね

闇雲に資料を眺めていても頭に入ってこないので、、、

定期的に上司との評価は一緒にやっていきたい思いました笑

伝えてみようかな笑笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?