『ゴールデンカムイ』はどのようにして差別と闘ったのか―アイヌ文化と生命の継承― ④

いよいよ、ゴールデンカムイ論の最終回。

前回は、杉元とアシリパたちの足跡を辿りながら「黄金のカムイ」の役目とは何かについて論じました。

今回は、『ゴールデンカムイ』の差別論について、改めて論じていきます。やや抽象論になりますが、最後までお付き合いいただければ幸いです

漫画『ゴールデンカムイ』はどのように差別と戦ったのか

『ゴールデンカムイ』と差別について

『ゴールデンカムイ』が「週刊ヤングジャンプ」でいったん完結したとき、「アイヌ差別について描かれていない」という批判が起き、小さな論争がネットの片隅で起きました。私がこの一連のnote記事を執筆しようとした直接のきっかけです。

確かに、この物語で描かれていない(歴史的な)事実や差別は、いくつもあります(たとえば旧土人保護法がそれです)。しかし、本論(主に①と➂)で論じてきたように、ゴールデンカムイでは差別が描かれていないというのは、完全に誤読です。この物語の中心的な主題は、少数民族は帝国主義といかに戦い、自らの命脈を繋いでいくのかというものだったからです。帝国主義こそが、差別の背景にある最も大きな社会構造なのです。

なぜ、『ゴールデンカムイ』では差別が描かれていないという誤読が広まったのでしょうか。

『ゴールデンカムイ』に貫かれているテーマは、「生命の継承」でした。「冒険・歴史・文化・狩猟グルメGAG&LOVE!」とあらゆる要素を詰め込んだ「和風闇鍋ウエスタン」(金カム公式キャッチフレーズ)でありながら、漫画作品として高い完成度が保たれているのは、そのすべてを貫く哲学があるからに他なりません。

そして差別についても、この「生命の継承」という観点から、非常に独自の見解が展開されています。それは、現在、人文系研究者が当然の前提としている「構造的差別論」とはまったく異質なものです。その異質さゆえに、研究者は『ゴールデンカムイ』の中にある思考を汲み取ることができなかった、というのが私の結論です。

差別からの回復、生命の継承を実感すること

人斬り用一郎のエピソードを思い出してください(論考②参照)。用一郎は、勤皇派のために多数の要人を殺害し、そして道具として使い棄てられるという差別を経験したのでした。差別のない世の中を作るためと思い込んで殺人を繰り返し、結果的にそれが新たな差別を産み出し、自分がその被害者になったのです。

その彼が救われたのは、流れ着いたアイヌの村で妻を娶り、家族を作ることによってでした。『ゴールデンカムイ』では、家族を喪い、戦場で殺し合い、あるいは差別し差別され苦しんだ人が、「アイヌ」の中でその人間性を取り戻すという物語が繰り返し語られます。

自分が必要とされ、自分が懸命に生き抜いた証が他の誰かに受け継がれていく、そのことを実感することで、人は差別された傷から癒やされ、その人間性を回復するのです。

差別はなぜ産まれるのか―無知・恐怖・罪悪感―

しかし、「生命の継承」を実感することと、差別からの人間性の回復との間には、いったいどのような関係があるのでしょうか。それはこの物語の中で直観的に描かれてはいますが、明確な形で言語化されている訳ではありません。

両者の関係をより深く理解するために、本作において描かれた差別が産まれるメカニズムを掘りさげましょう。それはおおむね、3パターン挙げることができます。

① 無知

和人によるアイヌ差別を背景とした、アイヌ同士の差別についてのシーンです。珪藻土を食べる習慣がある地域のアイヌに対して、その習慣がないアイヌが差別発言をしています。その背景には、他者の生活に対する無知があります。

「差別は無知から生まれる」、そうウイルクは仲間に語ったのです。

② 感染病への恐怖

杉元が故郷で差別・迫害を受けたシーンです。杉元は家族を結核で失い、感染を恐れた村人が、杉元一家を迫害するのです。同じように、海賊房太郎も感染症で、村から疎まれ故郷を喪いました。

➂ 罪悪感の否認

下記は、杉元が鹿の体内で、「人の心が欠けているから普通の人間より痛みも感じないはずだ」と語ったシーンです。

戦争のときも、ロスケは俺たち日本人とは違って苦しまずに死ぬはずだって・・・

戦場では自分を壊して別の人間にならないと戦えない

俺たちはそうでもしなきゃ生き残れなかったんだ

戦場で殺すか殺されるかという状況において、相手が自分と同じ人間であることを否定する。そうしなければ、罪悪感で押しつぶされて、逡巡しているあいだに殺されてしまう。相手の人間性を否定することで、自分の中の人間性を自分で壊すのです。

ここで語られているのは、他者への暴力・殺害への罪悪感を否認するために、差別を生み出して自己正当化するという心理的メカニズムです。(この罪悪感というキーワードは、尾形百之助を理解する最大のポイントとなるはずですが、本論では置いておきます。)

差別は「死の恐怖」からの逃避である

無知・感染症への恐怖・罪悪感の否認。

差別が生まれる3パターンに共通するものが、「死の恐怖」からの逃避です。感染症においては、自らが死ぬ恐怖からの逃避するために、差別がうまれます。罪悪感の否認は、他者を死に至らしめることへの否認から、差別で自己正当化します。

無知については、少しわかりにくいかもしれません。理解不能な他者は、恐怖を呼び起こすと言えば少し伝わるでしょうか。そうした他人の存在は、自分の認識の限界を自ずと示します。そのとき人は、その人を「自分よりも劣った存在」、あるいは「狂った人」とみなすことで安心するのです。

そう考えると、『ゴールデンカムイ』で語られたもう一つの差別、すなわち娼婦差別についても、少し理解が行き届くかもしれません。生殖行為を日常世界から排除し、生命の繋がりを見えなくする。そのために、性が侮蔑され、セックスワーカーが差別されてきた根源にあるのかもしれません。

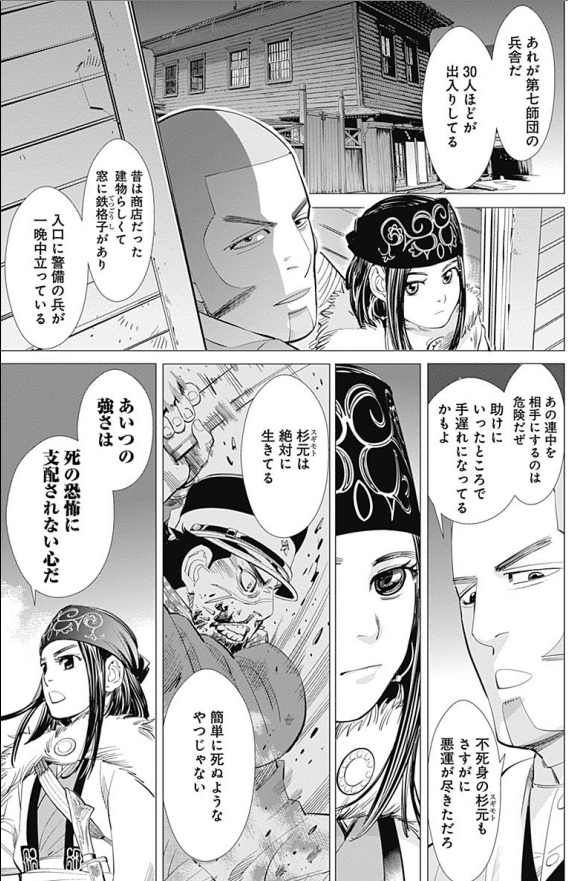

そう考えると、杉元の特異性もまた理解できます。アシリパは、「不死身の杉元」である理由について、「死への恐怖に支配されない心だ」と白石に語ります。

死への恐怖に自らギリギリまで近づくことで、生き延びる、それが「不死身の杉元」なのです。

杉元は異民族で一回り年下の少女アシリパに対して一切の差別的感情を抱かず、彼女のアイヌの教えをひたすら吸収し続けました。それは「死への恐怖に支配されない」杉元の特質によるものなのです。

差別とは生命の断絶である

さて、「生命の継承」という観点から考えたときに、差別とは一体何を意味しているのでしょうか。

「生命の継承」には、必ず死への近接が孕まれています。たとえば食べ物を食べることは、何かの生命を殺し、自分の中に受け入れることです(ヒンナ)。誰かに自分の得てきた技術や文化を継承させるということは、自分の死を超えて、他人の生に自分の生きてきた証を託すということなのです。生命の継承とは、生きると言うことそのものなのです

それゆえ、死への恐怖から逃れようとする人は、「自分が生きている」「誰かの命によって生かされている」という事実から目をそらさないといけません。差別は、死への恐怖をもたらす他者に対して、その人を一人の人間として認めず、属性というラベルを貼り、耳をふさぐことです。たとえば、狩猟民であるアイヌの人々に対して、その一人一人を個人として認めず、土人と名付け蔑視する。そうすることは、彼らの生き方が後世へと継承されないように仕向けることでもあります。それが実際に帝国主義の中で、同化政策として行われてきたことでした。

人を自立した個人ではなく没個性化して認識することで、一人一人が懸命に生き抜いた証が永遠に失われるのです。

逆に、人は自分が生きているという実感を得ることで、人間性が回復するのです。誰かに命を与えられ、自分もまた必要とされて誰かに命を繋いでいく存在であるということ。その生命の流れを実感できるのが、この物語における家族であり故郷であり、その中で人は差別から癒やされるのです。

構造的差別論と、生命論的差別論の差異

以上が、漫画『ゴールデンカムイ』における差別に対する考え方を、私なりに再構成してみたものです。その生命論的な世界観にもとづく「差別論」、それをここでは仮に「生命論的差別論」と呼びましょう。

それは、人文社会系の研究者が当然の前提としている、マジョリティ/マイノリティの単純な二元論をベースにした差別理論(仮に「構造論的差別論」と呼びます)とは全く異なるものです。

「構造論的差別論」においては、生得的な社会属性の上下関係だけが、問題の本質とされます。マジョリティはマジョリティであるだけでマイノリティを踏みつけており、マイノリティがマジョリティに対して何を言っても何をやっても差別にならない―そのように本気で語る研究者や弁護士が大勢います。

「構造的差別論」は、『ゴールデンカムイ』で展開された「生命論的差別論」とは決して相容れることができません。その理由の一つは、前者における「差別」の定義が、性別や国籍など生まれ持って変更できない属性だけに限定されているからです。職業が自分で選べる属性に対する差別は存在しません。それゆえ金カムで幾たびも語られている娼婦差別は、「構造的差別論」においてはそもそも「差別ではない」のです。

もう一つ、「構造的差別論」には受容できない点があります。それは、この理論が「集団的人権論」をベースにしているということです。そこではマジョリティ/マイノリティの属性上の優劣だけが問題とされ、個人の人権というものが顧みられることはないからです。

そのような理論が、いったい具体的にどのような差別問題を解き明かすのか不明ですが、少なくともアイヌ差別の問題に取り組む際には不適切な枠組みであることは確かでしょう。

生命を基本的な世界観にするアイヌ文化においては、個人こそが基本単位なのです。それがどれほど重視されているかと言えば、過去現在未来にわたり、あるいは自分たちが知りうる限りの空間において、他人と絶対に同じ固有名を命名しないという規則があるほどです。(たとえば、遠藤匡俊「19世紀中葉の根室場所におけるアイヌの改名と命名規則の空間的適用範囲」)。

もう一つ、「構造的差別論」の実践的な帰結について付言します。先に見たように、この理論では「マイノリティはマジョリティが差別することはできない」と言われます。マジョリティによる権利侵害は差別であるが、マイノリティはそもそも「差別する主体になることができない」(あるいはそれは差別と呼ばれない)のです。マイノリティは、どのような行為も「差別」という断罪から免罪される、いわばジョーカーの位置づけとなっており、だからこそ、この理論が半ば公式化されている現在、その絶対的な弱者のポジションを巡って人々は争うのです(いわゆる「かわいそうランキング」)。

残念ながらこの理論は、他人が行う差別は批判しながらも、自らが行う差別行為による罪悪感を否認し自己正当化する言説です。これは、「生命論的差別論」の観点からするならば、「構造的差別論」自体が、差別を再生産する差別的な理論であるということになります。

マイノリティがマジョリティに対する差別や暴力、人権侵害を自己正当化するのは、とても簡単な道のように思われます。しかし、そうすることでマイノリティは自らに対するマジョリティの迫害を自ら正当化することに繋がっている。これは、『ゴールデンカムイ』において「帝国に対して武器をもって戦う」という選択肢が、アイヌにとって滅びの道でもあることと、構造的に同じです。

現代の「構造的差別論」が実践的に嵌まってしまっている「マイノリティの罠」。『ゴールデンカムイ』における「生命論的差別論」は、そこから抜け出す道筋をも、結果的に示しているのです。

杉元とアシリパは、どのように差別と戦ったのか

『ゴールデンカムイ』の話に戻りましょう。

帝国と戦う道を選ぶことなく、アイヌ文化を守る―、それが杉元とアシリパが選んだ困難な道でした。

それはいったい何でしょうか。すでに見てきたように(本論②)、文化とは、なんらかの文化財や記録ではなく、人々とともにあるあらゆる生命の生き様、懸命に生き抜いた証そのものです。文化を守るということは、人々とカムイが生きた証を未来へと継承する地道な活動だったのです。

しかし、そのアシリパが選ぼうとした道にも、決定的な誤りがありました。その過ちに気づかせた人が海賊房太郎です。

個人としての本当の願い―杉元と家族になること―を否認し続けていたアシリパに、房太郎は「その道は、本当にアシリパの幸せなのか」、そう何度も問いかけました。

アシリパが樺太で、杉元に語ったことを思い出してください。

やっぱり自分たちで大切にする気持ちがなくては残っていかない

大切にする気持ちがないと残らないもの、それは文化の体温であり、すなわち人々が生き抜いた証でした。

その体温は、他人から与えられ、自分の生を通り、死を超えて他の誰かに受け継がれるものです。だから文化に生命を吹き込み、次世代に繋ぐためにこそ、「自分の生命を大切にする」ことが大切です。自分自身が幸せでなければ、自分が受けついだものに体温を与えることができないのです。

これを理解するとき、文化というものに対する考えも、決定的に変わります。文化とは、単に先人から受け継ぎ守るものではありません。そうではなく、与えられた命に自分の息吹を吹き込んで、新たに創造しなおすことを通じて、次世代に繋げていくものなのです。

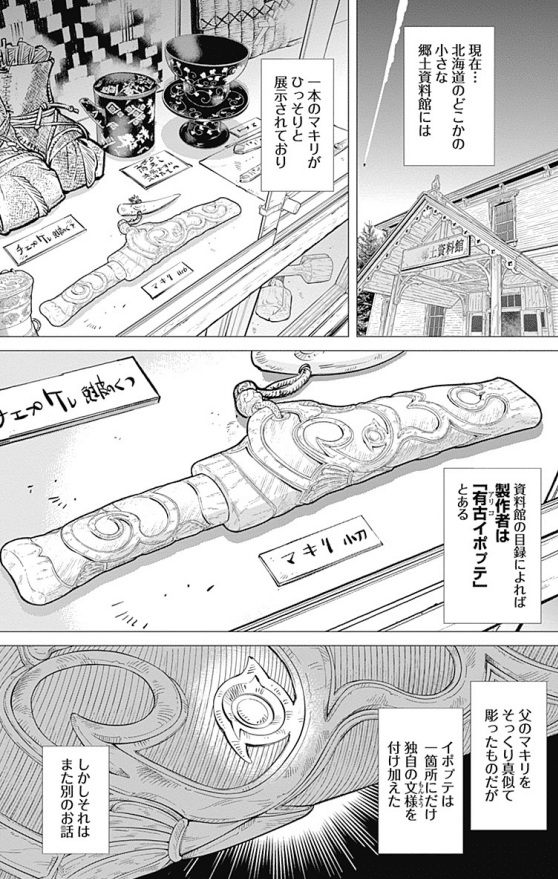

それが端的に語られているのが、有古イポプテのマキリ(狩猟用小刀)のエピソードです。当時のアイヌの男性は、自分と妻のマキリを創ります。アイヌというものを疎ましく思っていたイポプテは、父が受け継がせようとするマキリに興味を示しませんでした。しかし、彼はそのマキリに命を守られます。その後、イポプテがその後彫ったマキリは父の文様そっくりでしたが、ただ一点だけ独自の文様を付け加えたのでした。

アシリパが自分の幸せに立ち返ったとき、杉元とともに地獄へ墜ちる覚悟で、共に人生を歩むという選択をします。それは、父ウイルクやキロランケ、ソフィアの意志を受け継ぎながらも、新たな道を自分で選ぶということでもありました。そうすることによって、「新しいアイヌの女」であるアシリパは、和人の杉元と共に、新しい家族を、そして新しいアイヌ文化を創っていったのです。

その生き方が、アシリパと杉元の迫害・差別との戦いなのです。

漫画『ゴールデンカムイ』はどのように差別と戦ったのか

本論考の初回で、私はこのように書きました。

このシリーズでは、具体的に読み解くなかで、「ゴールデンカムイ」という物語が差別について描いていただけでなく、作品そのものが現実の差別との闘いであることを示していきたいと思います。

ここまでの議論を通じて、この作品そのものが現実の差別との戦いであると言える地点に到達しました。

差別は無知から産まれる、そうウイルクは仲間に説いたのでした。たしかに『ゴールデンカムイ』には、アイヌの文化と歴史の全てが語られている訳ではありません。しかし、この作品を通じて得られるアイヌ文化についての幾ばくかの知をとおして、自分たちの中のアイヌに対する偏見と差別を幾ばくか克服するキッカケが読者に与えられた、そのことは確かに言えるでしょう。

ですがこの作品の真価は、「アイヌ文化に関する知識」の伝達という表層的な水準にとどまりません。『ゴールデンカムイ』自体が、アイヌ文化の強い影響下で描かれた作品だからです。

実際、アイヌ文化の紹介という枠を大幅に超えて、いくつもの囚人エピソードも含めて、「生命の継承」というテーマが繰り返し語られます。これは、作者がアイヌの世界観と精神性から学ぼうとし、彼自身の中で消化する中での思考過程でもあったはずです。

そうすることで作者は、アイヌの精神性を自らの中に取り込み、そこに新たな生命の息吹を与え、『ゴールデンカムイ』という作品へと昇華して私たちに届けてくれました。

そして、差別がなぜ産まれるのか、どのように差別から人は癒やされ人間性を回復するのか、どのように差別に抵抗しつつ人々が生き抜いた証を受け継ぐのか―その作者の思考過程が、杉元とアシリパらが辿った道程に刻まれているのです。

『ゴールデンカムイ』は日本語で書かれた作品ですが、大英博物館のキービジュアルにもなり、現在20カ国語に翻訳されています。それは、アイヌの人々が生き抜いた証を、新たな息吹をもって、世界中の人々に伝えてくれているのです。

あとがき

読んでいただいた方、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

この論考では、まだ語られていないこと、消化できていないことがたくさんあります。たとえば、尾形百之助とは一体何だったのか、鶴見中尉とその部下たちの関係性についてなど、個人的に理解が追いついていないことがたくさん残されています。

ただ、この論考が漫画『ゴールデンカムイ』の理解に少しでも役立てば、筆者としても喜ばしい限りです。また本作を読んでいない方も、興味を持っていただければ本望です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?