坪内隆彦「言霊の政治家・副島種臣②」(『維新と興亜』第4号、令和2年12月)

白人による奴隷売買の餌食

言霊の政治家としての副島種臣の本領は、外交舞台で遺憾なく発揮された。それを象徴するのが、マリア・ルース号事件における道義外交であった。副島は、この事件において人道の立場を貫くだけではなく、国家の自主性、体面を重んじ、その存在感を世界に示した。彼の信念は、「一小事の末と雛ども国家の礼儀は自主せねばならぬ」「他国より強ひられて礼を枉ぐるは太だ非也。外交操縦の機は此様な事に存ずる者であった」(「経歴偶談」)という言葉にはっきりと示されている。

マリア・ルース号は、ペルー船籍の清国人苦力輸送船だった。明治五(一八七二)年六月初め、同号は小笠原諸島付近の太平洋を航海中、台風に遭遇し航海不能になった。そこで、船は針路を日本に向け、神奈川県令・陸奥宗光の許可を得て、船体の修理のために六月四日、横浜港に入港したのである。

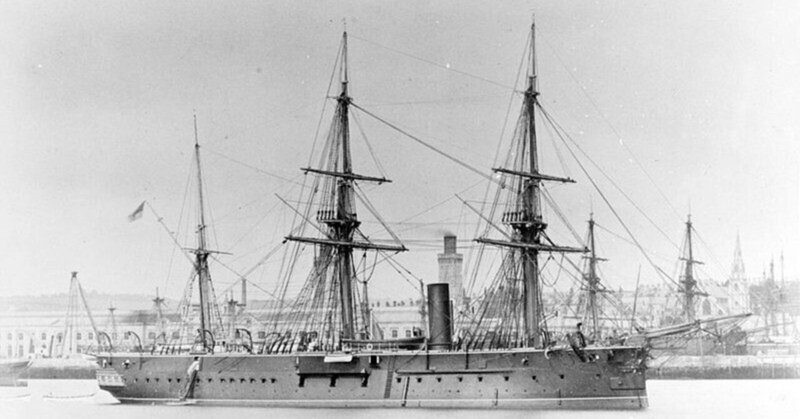

その三日後、付近に碇泊していたイギリス海軍の軍艦アイアン・デューク号が、漂流していた清国人苦力・木慶を海面から救出した。木慶はマリア・ルース号から脱出するために、船から海へ飛び込んだのだ。彼はマカオで騙されてマリア・ルース号に乗せられ、ペルーへ奴隷として売られていくところであった。

ここで奴隷売買の歴史を簡単に振り返っておきたい。当初、奴隷商人の餌食となったのは黒人たちだった。イギリスの奴隷商人たちは、十七世紀半ばから奴隷貿易が禁止される一八〇七年までに、三百十万人もの黒人奴隷をアメリカなどに売り込んでいたという。ところが、黒人奴隷貿易は許されない時代が来た。そこで、白人の奴隷商人たちが目を付けたのが、清国人労働者だった。一八六五年にアメリカで奴隷制が廃止されるまで、清国人労働者たちが詐欺に近い甘言に乗せられて、アメリカに奴隷として売られていた。アメリカで奴隷制度が法的に廃止された結果、アメリカは奴隷を受け入れられなくなったが、ペルーなどは奴隷を受け入れ続けたのである。

マリア・ルース号は、ペルー国リマのアルタウスという人物の依頼を受け、マカオの奴隷ブローカーが集めた清国人苦力二百三十一名を運んでいた。船内では、木慶のような苦力たちが、まるで荷物のように船倉に詰め込まれていた。木慶救助によって多数の清国人苦力が虐待を受けているという訴えを聞いたアイアン・デューク号艦長は、イギリス代理公使ワトソンに、この事実を伝えた。

ワトソンの尊敬を勝ち取った副島の胆力

実は、事件のキーパースンとなるワトソンと副島の間には、すでに信頼関係が築かれていた。事件が起きる三カ月前の明治五年三月、新たに代理公使に就いたワトソンは、天皇陛下に謁見を賜りたいと副島に申し出ていた。ただし、ワトソンは西洋の習慣に沿って立礼による謁見を要望していた。

これに対して副島は、「外国使臣がその国に入ってその国の礼に従うことは万国公法上当然のことである。日本の皇室は古来、立礼を御用いにならない。立礼でなければ謁見を望まぬというなら、それで宜しかろう」と返答した。これによって、一旦ワトソンは謁見を見合せた。

まもなく、ロシアとアメリカの公使は、立礼、座礼のいずれでもよいので、天皇へ謁見したいと申し入れてきた。ところが、明治天皇は両国行使と立礼を用いて謁見されたのである。これを聞いたワトソンは深く恥じ入り、同年五月、どのような御礼式にも従うとして、改めて謁見を願い出た。その時も、天皇は立礼で応接されたのだ。ワトソンはこれに感激し、以来日本びいきになり、副島に好意を寄せるようになったのである。

さて、ワトソンはアメリカ代理公使シェパードと相談し、それぞれ本国政府の奴隷制度廃止の方針に基づいて、事件に厳しく対処することを決断した。ワトソンは事件に関して次のように副島に勧告したのだ。清国人苦力たちの苦況を無視すべきでなく、事件が日本の領土内で起こっている以上、日本政府の司法権が発動されるべきであり、マリア・ルース号が証拠を湮滅しないように監視をつけるべきである、と。

不平等条約に甘んじる日本

ワトソンから勧告を受けた副島は、道義の立場から、日本で裁判を行う決意を固めた。副島は「仁義のある所は則ち吾国家の当に務むべきの所」との信念でこの問題に取り組んだ

しかし、副島の前には司法卿江藤新平が立ちはだかった。江藤は、海上における外国船内で発生した事件などに日本の裁判権は及ばないと主張し、日本で裁判を行うことに反対した。しかし、副島は一歩も譲らない。彼は太政大巨・三条実美の決裁を得て、事件処理についての全権を握り、この事件を外務卿の指揮のもとに神奈川県が特設裁判所を設置して裁判することに決した。副島は、それを神奈川県令の陸奥宗光に命じた。ところが、大蔵省租税頭を兼ねていた陸奥は地租改正にも取り組んでいる最中だった。彼はこの事件が厄介な国際問題に発展することを恐れ、副島の指示に従おうとしなかった。そこで副島は強引に陸奥を神奈川県令職辞任に追い込み、神奈川県権令に昇格した大江卓を特別法廷の裁判長に任命したのである。こうして裁判はスタートした。ところが、デンマーク、イタリア、ポルトガル、オランダ、プロシアの領事は、この裁判が「不正不法」だとして抗議してきた。

しかし、七月二十七日、大江裁判長はこうした抗議に怯むことなく、判決の言い渡し、清国人苦力は解放されることになった。ただし、「船長は無罪。マリア・ルース号は自由に出港することを許可すべし」とした。

しかし、ヘレイラはどうしても清国人苦力を取り戻したかった。そこで彼は、清国人苦力の身柄引き渡しを神奈川県に要求した。もちろん、大江はそれを拒否した。するとヘレイラは、イギリス人弁護士ディッキンズを代理人として、清国人苦力二百三十一名を被告として、移民契約履行請求の訴えを提起したのである。

しかし、大江は八月二十五日、裁判の判決を言い渡し、原告ヘレイラの請求を棄却した。この判決の結果、清国人苦力たちは救われ、晴れて故国に帰ることができた。これに感激した横浜在住の華僑たちは、副島と大江に記念の大旆(大きな旗)を贈った。まるで優勝旗のように立派なもので、中国語の美辞麗句を連ねた感謝の文章で埋められており、現在も神奈川県立公文書館に保管されている。

ここで注目したいのが、ヘレイラ側が、この裁判への各国領事の立ち会いを要求したことである。その根拠とされたのが、横浜外国人居留地取締規則である。その第四条は、神奈川奉行は外国人取締役の助言および援助と、外国領事の助言とをもって横浜居留地ならびに神奈川港に居住する清国人およびその他の無条約国人に対して、刑事上および民事上の裁判権を行使すると規定していた。

安政五(一八五八)年に結ばれた日米修好通商条約は、「日本に滞在するアメリカ人が罪を犯した場合は、領事裁判所でアメリカの法律により裁かれる」(第六条)と規定するなど極めて不平等なものだった。

同様の条約を日本と結んだ列強国は、同様の特権を享受したが、無条約国の外国人はこの特権を享受できなかった。そこで、慶応三(一八六七)年十月に、イギリス、アメリカ、オランダ、プロシアの四力国代表が横浜のイギリス公使館で会談した結果、制定されたのが、横浜外国人居留地取締規則である。これにより、無条約国の外国人にも領事裁判の特権を与えられたのである。副島は、この不平等条約の撤廃を志していたに違いない。副島は大江に対して、「このたびの裁判には各国領事の立ち会いを必要としない」と指令し、ヘレイラ側の要求をはねつけたのだ。大橋昭夫氏は次のように書いている。

「副島は、もちろん、この規則の存在自体をいまいましく思っていたのであるが、第四条には『外国領事の助言をもって』と規定されているだけなので、助言が必要か否かは日本の裁判所が判断する問題であり、領事が裁判に立ち会い、裁判の内容に介入する権利は毛頭ないとの正当な解釈から、おおいに大江を激励したのである」

この副島の態度について、丸山幹治は「非常の決心が見えたので、さすが各国外交官も一歩退却して、正面衝突を避けた形である」と書いている。

副島は列強に阿ることなく、不平等条約を超越し、わが国の主権を貫こうとしたのだ。翻って現在、日米地位協定によって、我が国は米兵に対する裁判権の行使を阻まれている。関税自主権の回復とともに領事裁判権の撤廃のために辛苦した明治の先人たちは、この状況をどう眺めているのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?