『フラガール』と『フラ・フラダンス』のあいだ:「震災復興」「絆」とみんないうけれど。

※本記事はアニメ映画『フラ・フラダンス』のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。

2021年12月3日に劇場公開されたアニメ映画『フラ・フラダンス』は評価が難しい作品だ。水島精二が総監督を務める本作を、『D4DJ First Mix』(2020年10月期)に続く「アイドルアニメ」の佳作だと言い切れたら、どれほど気楽なことだろう。『フラ・フラダンス』はある面では毒にも薬にもならない「お仕事青春ストーリー」だが、先行作品である映画『フラガール』(2006年)と見比べたとき、そこには史料としての価値が見いだされることになる。本稿では、『フラ・フラダンス』をいわきという土地の文脈に位置づけることで、本作の到達点と限界を明らかにする。

『フラガール』と『フラ・フラダンス』はいずれもいわきの地におけるフラガールたちの悪戦苦闘、挫折と達成を描く作品であるが、両作の重点は大きく異なっている。『フラガール』は昭和40(1965)年の常磐炭礦を舞台に、常磐ハワイアンセンター(現・スパリゾートハワイアンズ)が開業するまでのいざこざを活写し、第30回日本アカデミー賞最優秀作品賞などに輝いた作品だ。本州最大の炭礦であった常磐炭礦がエネルギー革命の煽りを受けて斜陽産業となり、炭礦作業者たちが次々に整理解雇される過程と、炭礦の町を救うために常磐音楽舞踊学院の1期生に志願した女性たちが毀誉褒貶を受けながらプロのダンサーに成長する過程がパラレルに描かれ、そこには炭礦=第一次産業から観光=第三次産業へと時代の潮目が大きく変化していく様子が見て取れる。

『フラガール』では典型的な「田舎」描写も冴えている。へそ出しの衣装で腰振りダンスを踊って給金を得るなど破廉恥だという感情的な反発、常磐ハワイアンセンターの開業に協力することを選んだ炭礦作業者に対する吊るし上げ、父親の整理解雇によってダンサーの夢を絶たれる少女の悲哀、そして何より、常磐音楽舞踊学院の1期生を指導するために東京から招かれたダンサー・平山まどか(松雪泰子)によって強調される地元民/寄留者という対抗関係。熊野小百合(山崎静代)が炭礦での落盤事故を知ってなお、笑顔でステージに立つことを選び、結果的に親の死に目に会えなかったことで「親不孝者」となじられるシーンは、(講師のまどかによって公演中止が提案されたとはいえ)プロの世界の厳しさと地縁集団の陰湿さを同時に照らし出しており、『フラガール』という作品の魅力を端的に示している。

ここでスパリゾートハワイアンズの公式ウェブサイトに目をやると、常磐音楽舞踊学院について、建学の精神が次のように語られていることがわかる。東京という中心地から文化を外部注入しつつも、あくまで在地の「炭砿人」によるショーにこだわる姿勢は『Wake Up, Girls!』(2014~2015年)的でもあり、反撃の狼煙と評することもできるだろう。

「炭砿人の血を受け継いで、炭砿の空気の中で育ってきた人が踊ることによって、この目的が達せられる」「松竹や宝塚のショーを真似ようと思うな。少女歌劇やレビューを見たい人は東京か神戸に行けばいい。ハワイアンセンターは、ここでしか見られないショーを上演する。」

これに対して、『フラ・フラダンス』ではもはやフラガールという職業は奇怪なものとしては描かれない。スパリゾートハワイアンズでフラガールショーが日々上演されることは与件となっており、同施設を運営する常磐興産株式会社にダンサーとして就職する女性たちは一端の「社会人」として扱われる。労働組合の季節もとうに過ぎ去り、本作に登場する従業員たちは「現場プロフェッショナルロマン主義」(リンク先記事を参照)とまでは言わないものの、ご来場になるお客様のために各人の「役割を全うすること」を美徳とする考え方に染まりきっている。

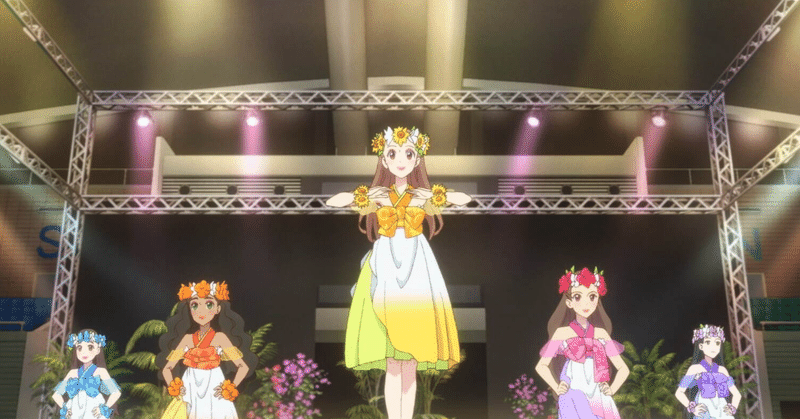

かかる時代の変化を反映して、本作においてはフラガールになるという職業選択が自己実現/自分磨きの性質を強く帯びることになる。作品の重点は地縁集団や土地柄から「自分」へと移り、「自分」が起点となることによって、同僚との横断的連帯や先輩従業員へのささやかな恋心といったテーマが発展的に導かれる。フラガールだった姉の姿を追う夏凪日羽(CV: 福原遥)、高校時代にフラ全国大会で優勝した経験を持つ鎌倉環奈(CV: 美山加恋)、大相撲が大好きなムードメーカーの滝川蘭子(CV: 富田望生)、身長が低くてもダンサーになれることを夢見てハワイから来日したオハナ・カアイフエ(CV: 前田佳織里)、踊ることは大好きだが人前に出るのは苦手な白沢しおん(CV: 陶山恵実里)――凸凹の同期5人がそれぞれ壁にぶつかりながらもダンサーとして成長していく物語はやや平凡ながらも「アイドルアニメ」的な構造を有していると言える。この構造は『アイカツ!』(2012~2016年)のキャラクターデザインを務めたやぐちひろこの起用によってある種の「見覚え」として顕現するが、それだけにはとどまらない。特に注目すべきは「どすこいダンサー」の異名をとる蘭子であろう。彼女の体型は「ボディ・ニュートラル」が提唱される昨今の風潮にも親和的であり、『プリパラ』(2014~2017年)の鍋島ちゃん子(CV: 赤﨑千夏)が単なる飛び道具に終わらなかったことを思わせ、なかなか好ましい。

『フラ・フラダンス』におけるもう一つの重心は東日本大震災である。本作の主人公・日羽の憧れであった姉・真理(CV: 早見沙織)については、2011年3月11日に命を落としたことが示唆されている。本作において、真理が震災当日に亡くなったことは明言されておらず、彼女の死因もはっきりしない。ただ、2月11日の「月命日」に日羽が墓参するシーンによって真理の死がほのめかされているだけだ。この点こそ、本作の最大の弱点であり、否定しようのない限界だと言わざるをえない。日羽が閉館後の館内で先輩従業員から震災によって生まれた段差の説明を受けるシーンについても同様のことが言える。なぜなら、福島県における震災の最大の爪痕は、建物の倒壊でも津波被害でもなく、原発事故であり続けているからだ。筆者が「震災後の想像力」なる表現を訝しく思うのは、帰還困難区域の後処理も原子力政策の見直しもほぼ進展していないという点で「まだ震災は終わっていない」からである。筆者は2018年3月にいわき総合図書館(いわき駅前のLATOVに所在)を訪れたが、その際、原発事故の関連書籍が入口近くに配架されていたことが強く印象に残っている。原発事故への言及を巧みに避けつつ、「震災復興」や「絆」を声高に叫ぶのは「やってる感」の演出、あるいは「大衆のアヘン」の乱用でしかない。この点は東京オリンピックの聖火リレーにおいて、福島県の復興途上にある町並みを見せるルートに大会組織委員会が同意しなかった事実からも明らかであろう。『フラガール』と『フラ・フラダンス』のあいだにこぼれ落ちたもの、それは原発事故という「過ぎ去ろうとしない過去」なのである。だからこそ、いわきを舞台に原発事故の影を垣間見せた山本寛監督のアニメ映画『薄暮』(2019年)はアクチュアルであり続けている。『薄暮』は小山佐智(CV: 桜田ひより)の実家のワンシーンで、テレビの天気予報で各地の放射線量が流れる様子を描いている。このような抑制的な描写一つでも原発事故に対する真摯さを示すことはできるのだ(『薄暮』については本稿の補遺を参照)。

とはいえ、前述の限界はあるものの、『フラ・フラダンス』がいわきの佳作プロモーションムービーと言いうることは否定しがたい。スパリゾートハワイアンズをはじめとした綿密なロケハンに裏打ちされた背景美術にとどまらず、いわきの地名やモニュメントに由来する登場人物の名前も視聴者を楽しませてくれる。日羽たちのマネージャーを務める平和人(CV: 山田裕貴)はいわきの中心地区である「平」を思わせるし、彼と絶賛社内恋愛中のソロダンサー・塩屋崎あやめ(CV: 相沢梨紗)は「日本の灯台50選」にも選ばれ、美空ひばりの「みだれ髪」(1987年)のモチーフともなった塩屋埼灯台を彷彿とさせる。ダンシングチームのキャプテンとして日羽たち新人を導く姿はまさしく「灯台」であり、塩屋崎の名字は伊達ではない。そんなわけで『フラ・フラダンス』は、福島ガイナ(旧・福島ガイナックス)が手掛けるいわき市小名浜振興アニメ『人力戦艦!?汐風澤風』(*)よりは遥かに健全なプロモーションムービーと言えるだろう。

(*)昭和23(1948)年にいわきの小名浜港の防波堤構築のために沈められた旧日本海軍の駆逐艦「汐風」と「澤風」がロボ化して異次元から襲来する敵と戦う……という内容だがそれほど面白くない。上坂すみれに「わたしと合体して」と何かのパクリのようなセリフを言わせたいだけの作品にも思えて辟易するが、千本木彩花も出演しているので彼女目的で視聴してもよいのかもしれない。

最後に、時代の変化を反映するものとして、『フラガール』と『フラ・フラダンス』における歌手・アイドル像の違いについても触れておく。『フラガール』では、常磐ハワイアンセンター開業のために東京から招聘されたダンサーについて、炭礦作業者が「ザ・ピーナッツの妹みてえなカワイコちゃんかなあ」と噂話をするシーンが見られる。ザ・ピーナッツが小美人役で出演した映画『モスラ』が1961年、『モスラ対ゴジラ』が1964年の公開だから、1965年の常磐炭礦が舞台となっている『フラガール』においてダンサーがザ・ピーナッツになぞらえられるのは脚本上おかしい話ではない。これに対して、現代劇としての『フラ・フラダンス』では、グループアイドルの楽曲に合わせて観客がコール・アンド・レスポンスを行うことは当たり前となっており、日羽たちがアイドルの楽曲をフラに取り入れて会場を沸かせる終盤の展開もそれほど不自然には思われない。グループアイドルがカジュアルに受容されるようになった現状をポジティブに評価するかはともかく、時代精神を物語る史料として『フラ・フラダンス』は興味深いと言える(言い方を変えれば、冒頭で述べたように「評価が難しい」ということになるのだが)。なお、劇中で屋外ライブを行う「いついろディライト!!」なる5人組グループアイドルはももいろクローバーZをモデルにしたものと思われるが、この描写はももクロの「震災復興」との関わりに加えて、「ももクロ春の一大事」の福島県・Jヴィレッジ公演が新型コロナウイルスの影響で延期となっていることを踏まえたエールと言うべきであろう。水島精二のアイドルファンとしての面目躍如たるオマージュであった。

(2021年12月23日追記)

『フラ・フラダンス』の劇中に登場するグループアイドル「いついろディライト!!」のモデルについて、本稿ではももいろクローバーZの名前を挙げましたが、投稿後に日向日影さんのリヴュー(下掲記事)を拝読しまして、ももいろクローバーZと断ずるのは難しいと考えるようになりました。

夢眠ねむファンの日向日影さんは、作詞・作曲・編曲・振付などの構成に着目して、「いついろディライト!!」はでんぱ組.incへのオマージュであると論じています。筆者は「でんぱ組シフト」のことはまったく頭に浮かびませんでしたが、たいへん説得力のある議論と考えます。訂正の過程も残しておきたいと考えますので、本文には手を加えず、日向日影さんのリヴューの紹介をもって、実質的な訂正といたします。

(2021年12月24日追記)

水島精二監督が「いついろディライト!!」について、明確なモデルというものはないけれど、ももクロとでんぱ組の影響は出ていると思うと発言されました。ひとまずは、ももクロとでんぱ組の合わせ技一本と理解しておけば、そこまで大きな問題はなかろうと思います。

日曜に応援上映があるからいついろディライトについて。どのアイドルが明確にモデルってないんです。5人なのはメインキャラ合わせ。でも、あの場所でライブをやったももクロと、方向性を想起するキッカケになった、でんぱ組の影響は出てると思います。緑の子がショートボブなのは個人的なルール(笑)

— 水島 精二 (@oichanmusi) December 24, 2021

補遺:アニメ映画『薄暮』(2019年)について

(以下の劇評は、2019年8月に同人誌に掲載したものである。山本寛監督に関する古い情報が含まれているが、改稿せずに再掲することをご了承いただきたい。)

「僕、避難してきたんです」――そう、雉子波祐介は云った。

『薄暮』は『blossom』、『Wake Up, Girls!』に続く、山本寛の「東北三部作」の最終章に当たるアニメ映画だ。本作は東日本大震災後の福島県いわき市を舞台に、静かに展開するボーイ・ミーツ・ガールものである。主演には桜田ひより、加藤清史郎という二人の非「アニメ声優」を配し、その周りを定評のある「アニメ声優」で固めた布陣は、見事に仕組まれている。よい声優劇は徒弟制と同僚制の両極を持っており、その間を揺れ動きながらある点に定まる。本作においては、桜田ひよりと加藤清史郎の同僚制を最大限に活かし、二人の丁々発止の掛け合いを引き出すために、「アニメ声優」が手を繋いで二人を囲み、二人のためのフォーラムを作っている。この徒弟制によるフォーラムの中で、二人は出逢い、互いに強く惹かれ合っていく。桜田ひよりの野暮ったさと加藤清史郎の上擦りは、地元民/寄留者という対抗関係を思わせ、いわきの重力に引き寄せられる必然性を暗示するとともに、フォルクの大地を喪失したかなしみを滲み出させる。二人は「アニメ」のために、否、「アニメ」に馴らされた耳のために調律されていない。だからこそ、朴訥な二人が確かにそこにいる、と思わされる。さらに一歩進んで、「アニメ声優」のサラウンド音響との落差によって、二人の凡庸とも言えるリアリティが際立たされる。監督自身が「アニメオタクと評論家の排斥」を宣言するだけのことはあって、流石に面目躍如の精巧な出来であった。

このように、『薄暮』は音声面でも優れたアニメ映画だが、作家・山本寛の足跡を辿る旅という側面も無視できない。「ワーグナーに誓って」という序盤の台詞から、『Wake Up, Girls!』のファン名称(ワグナー)を想起する者は多いだろうが、それにとどまらず、劇中にはアニメオタク(もとい山本作品ウォッチャー)を釣り上げる「釣り針」があちこちに仕掛けられている。片山実波、久海菜々美、朝比奈みくる等々の幻影が、あたかも放射線量のように、ホットスポット的に現れては消えていく様は、アニメオタクに対する「犬笛」のようにも感じられる。この「犬笛」戦術を、山本寛のアンビヴァレントな感情の表れであるなどと感傷的に解釈することは控えるが、『薄暮』が山本寛のこれまでの言行を知らぬ者/知る者双方にとって魅力的な作品であることは否定できまい。

「僕、避難してきたんです」――そう、雉子波祐介は云った。福島県いわき市を舞台に選んだ以上、誠実な態度を貫徹しようとするなら、原発事故に言及することは避けられない。宮城県を舞台にした『Wake Up, Girls!』では、震災における最大の脅威として描かれたのは「残酷な海」、すなわち津波だった。宮城県の人々にとって、震災からの復興とは何よりも津波からの復興を意味していた(宮城県沿岸部の女川原発が福島第一原発のような顛末を迎えることはなかった)。津波で押し流され、更地になった大地にも、また建物が立つ。やがて人が集まり、街ができていく。「青葉は咲く 季節はかわっても 何度でも芽生える ちからを持ってる」、そして「明けない夜はない」とおイモちゃんたちが歌えるのは、舞台が宮城県だったからという事情が大きい。帰還困難区域で軽々にこんなことが言えるだろうか。「無邪気には言えない そこにある かなしみ」の質は、宮城県と福島県で大きく異なっている。『薄暮』の毒にも薬にもならないプロットが映える理由はそこにある。直視したら参ってしまいそうな現実の中で、ささやかな日常が逃避的に描かれる。この52分間だけは劇場がまさにアジールになる。『薄暮』は『Wake Up, Girls!』が土地柄描けなかった「かなしみ」に寄り添おうとしている。『Wake Up, Girls!』を補完する作品として、鑑賞を強く薦めたい。

2019年7月31日、福島第二原発の廃炉が正式に決定された。しかし、廃炉までの道のりは気が遠くなるほど長い。廃炉ならぬ、山本寛の「廃業」も先送りにならないものだろうか。なんともままならぬことである。

皆様からいただいたサポートは資料の購入や取材のために使わせていただきます。よろしくお願いいたします。