アリストテレスとフロイトの娘のこと

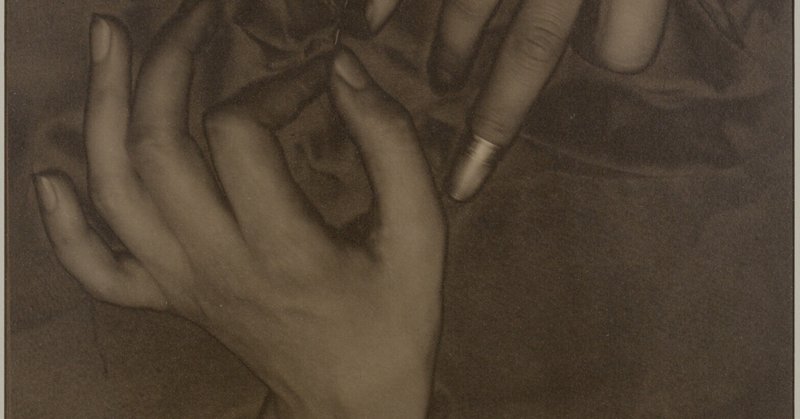

アリストテレスによれば、「手はなんでもとったり、つかんだりすることができるから、なんにでもなることができる」(『動物部分論』)のだそうだ。

これには指が分散している、ということもおそらく重要で、つまり手は、他の動物でいうところの「爪」にも「蹄」にもなるわけで、それ自体でノコギリやハサミや剣にだってなる。さすがに手で釘を打つような真似はしないけど、布団くらいなら叩くこともある。だから手が言葉になったって、おかしくもなんともない。

口はよく働くけれど、個人的には、手のほうがおしゃべりだと思う。

話しているとき、話しかけられているとき、話していないときでも、そわそわしたり、もじもじしたり、机を小突いたり、紙に書いたり、しきりに動いているのは手のほうだから。

精神分析医のダリアン・リーダーがフロイトの娘アンナについて書いている文章があって、そこで彼女が分析中に編み物をしていたことを知ったときには、仲間を見つけたような気分だった。私も話しているときにじっとしていられない質だから。

アンナの部屋には巨大な織機があり、学生たちに精神分析の訓練として機織りを教えていたのだそう。手を動かすことが、話を聴くという仕事とのバランスをとるのに有効だと考えていたから、というのがその理由。

手と口の関係というのは調べるほどにおもしろい。

「味わう(taste)」という言葉は、もともと触れることを意味していたのだと、物の本で読んだことがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?